FRANK HOLLIDAY in Rome

La prima personale dell’artista in un museo italiano con 36 opere realizzate nel 2016 durante il suo soggiorno romano. Mostra a cura di Cesare Biasini Selvaggi

Roma, Museo Carlo Bilotti, Aranciera di Villa Borghese

dal 20 giugno al 13 ottobre 2019

Roma, giugno 2019 – Mercoledì 19 giugno 2019 si è inaugurata a Roma, al Museo Carlo Bilotti, la mostra Frank Holliday in Rome, a cura di Cesare Biasini Selvaggi. Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale di Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il patrocinio dell’Ambasciata Americana e con i servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura, la mostra è organizzata e sponsorizzata da Partners & Mucciaccia.

Si è conclusa nell’aprile del 2018 al MoMA di New York la mostra “Club 57: Film, Performance, and Art in the East Village, 1978-1983”. Realizzata in collaborazione con la Keith Haring Foundation, questa mostra è stata la più grande mai dedicata allo storico locale dell’East Village che ha contribuito a proiettare nel mito la controcultura newyorkese a cavallo tra anni Settanta e Ottanta. Particolare attenzione è stata dedicata alla sua scena artistica, con l’esposizione di opere di Keith Haring, Kenny Scharf, Adolfo Sanchez e Frank Holliday.

Poco più di un anno dopo, Frank Holliday fa il suo primo ingresso in un’istituzione museale italiana con la sua personale al Museo Carlo Bilotti, in cui vengono esposte 36 opere, tutte realizzate nel 2016 durante quello che l’artista statunitense stesso ha definito il suo soggiorno “monastico” romano.

Nell’estate 2016, infatti, Holliday ha lavorato alacremente nel suo studio vicino a Piazza Navona, avendo come ispirazione le opere dei maestri della storia dell’arte, prime fra tutte quelle di Caravaggio.

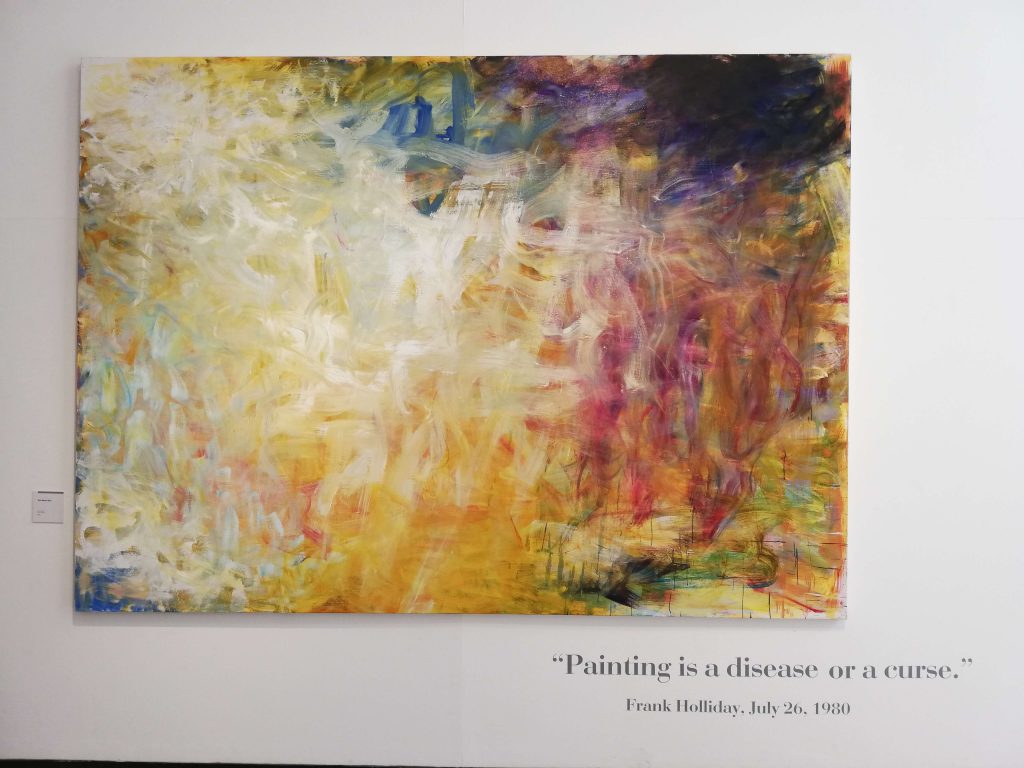

Come ricorda l’artista nell’intervista inedita con Anney Bonney, girata da Eric Marciano, a Roma dipingeva la mattina e a pranzo andava a guardare qualche tela di Caravaggio. Particolarmente emozionante per lui era entrare in quello splendido spazio tranquillo, prescelto, di Cappella Contarelli – che aveva più o meno le dimensioni del suo studio romano. Stava in piedi davanti ai dipinti del ciclo pittorico su san Matteo e si lasciava invadere dalla loro potenza; poi tornava allo studio per continuare a lavorare. Osservando le opere d’arte in Italia Frank Holliday ha scoperto che ci sono tre “zone”: il paradiso, che di solito è luminoso, arioso e senza peso – qualcosa che non possiamo avere ma di cui possiamo farci un’idea. Poi c’è la terra e, quindi, l’inferno. E l’inferno è la forza di gravità, che cerca sempre di aggrapparsi a noi per tirarci giù. E noi siamo incastrati tra i due. L’artista ha osservato a lungo come il Bernini abbia affrontato il problema della gravità nelle sue opere, trovandolo geniale e avvertendo nei suoi lavori l’attrazione del peso della terra e la ricerca della spiritualità nella pietra.

Nei suoi dipinti del “ciclo romano” – puntualizza il curatore della mostra Cesare Biasini Selvaggi – Frank Holliday ha scandagliato proprio questo spazio intermedio, tra l’inferno e il paradiso, quella dimensione di mezzo. La sua grande maestria sta nel dare immagine a qualcosa di assolutamente immateriale, nel dipingere cioè la realtà nella sua irrealtà, cercando l’aldilà in questo mondo e questo mondo nel pensiero dell’aldilà. La bellezza del colore controbilancia la solidità del gesto pittorico, in un susseguirsi di paradossi dove luci e ombre, cadute e ascese, assenze e presenze diventano inscindibili.

In occasione della mostra sarà pubblicato un catalogo edito per i tipi di Carlo Cambi Editore, con testi di Cesare Biasini Selvaggi, Carter Ratcliff, un’intervista di Anney Bonney, oltre a un’antologia critica e ad apparati bio-bibliografici.

Note biografiche

Frank Holliday è nato nel 1957 a Greensboro, nel North Carolina, e dopo gli studi al San Francisco Art Institute e il New York Studio School, si stabilisce a New York dove raggiunge la fama all’inizio degli anni Ottanta, associato alla scena artistica dell’East Village e del Club 57.

Nei primi anni della sua carriera ha lavorato a stretto contatto con Andy Warhol e altri artisti quali Keith Haring, Ann Magnuson e Kenny Scharf, esponendo alla Kenny Schacter Gallery, Tony Shafrazi Gallery, Debs & Co., Tom Cugliani Gallery, The Kitchen, Dru Artstark e GAL Gallery.

Ha partecipato a numerose mostre collettive presso prestigiose realtà newyorkesi come The Arts Club, Derek Eller, White Columns, Sandra Gering Gallery, Amy Lipton Gallery, Elizabeth Dee, Barbara Toll Fine Art and Club 57, Lennon Weinberg, PS1 e il Club 57 con Keith Haring.

I suoi lavori sono conservati in numerose importanti collezioni sparse negli Stati Uniti, in Europa, Giappone, Australia, Messico, in spazi come il Weatherspoon Museum at The University of North Carolina di Greensboro, il Museum Frederick Russe di Stoccolma (Svezia), il Museo delle Miniature di Amsterdam (Olanda), il MoMA e la DIA Art Foundation di New York.

Frank Holliday è stato premiato con il National Endowment for the Arts (1986), il Gottlieb Foundation Fellowship (2010), il Pollock Krasner Foundation Fellowship (2010) e il Fellow of the John Simon Guggenheim Memorial Foundation (2015). (frankholliday.net)

SCHEDA INFO

Titolo mostra Frank Holliday in Rome

Luogo Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Viale Fiorello La Guardia 6, 00197 Roma

Apertura al pubblico 20 giugno – 13 ottobre 2019

Inaugurazione Mercoledì 19 giugno ore 19.00

Anteprima stampa Mercoledì 19 giugno ore 12.00 -14.00

Orario Giugno – Settembre: da martedì a venerdì e festivi ore 13.00 – 19.00 (ingresso fino alle 18.30). Sabato e domenica ore 10.00 – 19.00 (ingresso consentito fino alle 18.30).

Ottobre – maggio: da martedì a venerdì e festivi ore 10.00 – 16.00 (ingresso consentito fino alle 15.30); sabato e domenica ore 10.00 – 19.00 (ingresso consentito fino alle 18.30).

Biglietti Ingresso gratuito

Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Organizzata da Galleria Mucciaccia, Roma

Sponsorizzata da Partners & Mucciaccia, Gallery

A cura di Cesare Biasini Selvaggi

Catalogo Edito da Carlo Cambi Editore

Info Mostra Info 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00) www.museocarlobilotti.it; www.museiincomune.it

Servizi museali Zètema Progetto Cultura

FRANK HOLLIDAY in Rome

La prima personale dell’artista in un museo italiano con 36 opere realizzate nel 2016 durante il suo soggiorno romano. Mostra a cura di Cesare Biasini Selvaggi

Roma, Museo Carlo Bilotti, Aranciera di Villa Borghese

dal 20 giugno al 13 ottobre 2019

TESTO DEL CURATORE – CESARE BIASINI SELVAGGI

Frank Holliday.

Dalla figurazione dopo il post-modernismo all’astrattismo enigmatico, il percorso di ricerca dagli anni Ottanta al XXI secolo

Gli anni Ottanta, “la spontanea celebrazione dell’attimo”

Nel numero estivo del 1987, sezione “A Critic Looks At A Critic”, Kay Larson pubblicava su Artforum un lungo contributo intitolato “The Dictatorship of Clement Greenberg”, un vero e proprio j’accuse contro il “dogma modernista” di Greenberg, la voce più autorevole della critica americana del Novecento, reo tra l’altro di aver indotto «la morte della pittura nei tardi anni Sessanta, la paralisi ideologica dell’arte nei primi Settanta e la successiva rivolta dei postmodernisti». Gli artisti, proseguiva Larson, consapevolmente o no, «gravitano ancora attorno alle idee di Greenberg, che hanno dominato tutto il discorso critico sull’arte da quando vivo e che, troppo a lungo, hanno avuto l’autorità di proposizioni a priori, al di fuori delle quali ogni altra legittima formulazione, possibilità e opzione, è stata bandita e considerata inaccettabile». I saggi di Greenberg “Modernist Painting” e “Post-Painterly Abstraction” divennero negli Stati Uniti il canone da seguire (negli anni Sessanta raggiunse l’apice), riducendo alla sua essenza esclusivamente ottica un’arte da lui definita “alta”. Le proprietà materiali del colore e della tela, la piattezza delle superfici (flatness), venivano enfatizzate a scapito di ogni effetto tattile; in conseguenza diretta di tale radicale riduzionismo formale, la pittura doveva essere esclusivamente astratta, liberata da qualsiasi contenuto figurativo, narrativo o anche metaforico, da preoccupazioni psicologiche o finalità morali di sorta. Nella convinzione che l’arte sia un valore in sé, non strumentalizzabile verso alcun fine: «Dire che l’unico proposito proprio dell’arte è il piacere estetico non è denigrarla, perché l’arte non ha bisogno di alcuna giustificazione al di fuori di sé» (Clement Greenberg, 1939). Le fortune critiche di Greenberg sono legate alla prima generazione di espressionisti astratti (Arshile Gorky, Hans Hofmann, Willem de Kooning e, soprattutto, Jackson Pollock) fino al gruppo della Post Painterly Abstraction (Morris Louis, Kenneth Noland, Frank Stella).

In buona misura come reazione al suo canone critico, gli effetti del Postmodernismo iniziano a farsi sentire negli Stati Uniti dalla metà degli anni Sessanta, a partire dalla Pop e dalla Minimal Art. Per deflagrare agli inizi degli anni Ottanta. Private Symbol / Social Metaphor; Art and Social Change, USA; The Pressure to Paint; Eight Artists: The Anxious Edge; Content; Figuration; Narrative Art; Crimes of Compassion; Precious: An American Cottage Industry of the Eighties, sono tutte mostre dei primi anni del decennio accomunate dalla necessità di mettere a fuoco il mutamento ormai in corso, un impulso viscerale a vedere e, quindi, a interpretare il mondo. «Facendo ricorso a un paragone banale, – scrive Thomas Sokolowski – se il modernismo è privo di passione e passivo, il postmodernismo è appassionato e attivo; il secondo ambisce a uno statuto non-artistico, a lavorare entro un contesto globale più ampio perché segnato da traguardi extrartistici». Tra i vari gruppi di artisti le cui opere costituiscono la risposta autoctona americana al fenomeno postmodernista, si annoverano: Robert Kushner, Thomas Lanigan Schmidt, Brad Davis, da un lato, gli artisti dell’East Village Arch Connelly e Rhonda Zwillinger dall’altro. E, ancora, David Salle (l’essenza dell’artista postmoderno, le cui opere prospettano il meglio e il peggio dell’eclettismo di quegli anni), Jonathan Borofsky, Julian Schnabel, fino alla prepotente vitalità dei graffitisti (Futura 2000, A One) e dei post-graffitisti più consanguinei alla pittura dei grandi maestri del passato, cioè quei ragazzi geniali che rispondono al nome di Keith Haring e Jean-Michel Basquiat. Per dirla con le parole di Sokolowski, l’arte degli anni Ottanta potrebbe essere definita in questo modo: «il bello è sempre bizzarro»; o meglio ancora «la spontanea celebrazione dell’attimo».

La stagione del Club 57 (1978-1983)

«La spontanea celebrazione dell’attimo» è una definizione utile a coagulare anche la visione del mondo e dell’arte di Frank Holliday (Greensboro, North Carolina, 1957), per adempiere a ciò che Henri Bergson definì come la sua funzione principale: essere élan vital, “slancio vitale”, antitesi dell’istinto di morte di Freud. Alcuni esempi pregnanti di questa sua visione risalgono già al 1980, quando divideva lo studio di New York all’angolo di Lafayette e Fourth Street con l’artista Carl Apfelschnitt. Una grossa tenda nera di vinile separava la stanza in due piccole unità in cui si gelava. In questo periodo Holliday è preso da quei suoi dipinti neri inquietanti, “minimal”, della serie Black Mirror, perché il tema era lo specchio in cui non ti vedi riflesso. Il 1980 è anche l’anno del suo debutto artistico ufficiale. Al Club 57, fondato nel 1978 dall’imprenditore polacco Stanley Strychacki nel seminterrato di una chiesa polacca presso il 57 di St. Marks Place. Uno dei locali divenuti più celebri dell’East Village della Grande Mela tra la fine degli anni Settanta e gli inizi del decennio seguente, un incubatore di movimenti rivoluzionari, dal punk al no wave, al queer pop (da cui provengono star come Madonna e Cyndi Lauper). Qui si mette in gioco una generazione di artisti emergenti della metropoli, puntando su una comunicazione alternativa: «Art is a way of looking at things: not necessarily inherent in the things themselves» (Keith Haring, 1980). Uno spazio aperto alla sperimentazione di ogni tipo, pertanto, in cui vanno in scena performance che uniscono poesia, musica, pittura, moda, fotografia e video, le “drag performance” (con figure come Klaus Nomi e Joey Arias, entrambi apparsi insieme a David Bowie nella storica performance di The Man Who Sold The World al Saturday Night Live del 1979), il gay stripper e cabarettista John Sex ed Ethyl Eichelberger (famoso per il suo teatro sperimentale), i pointy-toed hipsters e «tutti coloro che amavano quello che piaceva a noi, come i Devo, Duchamp e William S. Burrough, ma soprattutto tutti coloro che odiavano la disco e Diane von Fürstenberg», come ebbe a definirli in seguito Ann Magnuson, perfomance curator del club. Insieme a lei lavorano Susan Hannaford e Tom Scully per la parte video e cinematografica e Keith Haring, come curatore della parte espositiva. “This Week: Keith Haring – Painting Himself into a corner. Approx: 1 hour”. Così recita uno dei tanti programmi settimanali del Club 57, in cui trova risalto la scena artistica dell’anima più ruvida e autentica del Lower East Side, da Kenny Scharf, ad Adolfo Sanchez, fino allo stesso Frank Holliday appunto. Alla SVA (School of Visual Arts) di New York Holliday aveva frequentato con Keith Haring il corso di semiotica, la scienza che ha per oggetto lo studio comparato dei segni, della struttura e del funzionamento di tutti i processi in cui i segni sono coinvolti, un ambito a quel tempo indagato da un’ampia schiera di artisti sotto l’influsso del poeta beat Burroughs.

I due compagni di corso espongono nel 1980 al Club 57 nella doppia personale New Paintings by Keith Haring and Frank Holliday. Holliday, tra gli altri, mostra in questa occasione il polittico TVC15 (1979) ispirato all’omonima canzone di David Bowie (“TVC 15” del 1976) e alla qualità allucinatoria di una trasmissione televisiva analogica. Accanto al polittico ci sono altre sue opere della serie Black Mirror. I dipinti rappresentano una premonizione dell’AIDS e della sua lunga ombra, ripristinando i valori materiali della pittura, ridefinendo il disegno come parte del processo pittorico e dimostrando di guardare già oltre il postmodernismo per riacquistare la pienezza della pittura intesa quale arte principale; recuperando l’espressione tattile e la sensualità della sostanza pittorica, così come la fusione ottica di colore e luce (buio) e, soprattutto, la dimensione metaforica. «Più tardi – racconta Holliday – feci una serie di dipinti bianchi. Li mostrai al gallerista Tom Cugliani. L’idea era di esprimere la sensazione di essere circondati dalla luce: la morte e l’illuminazione. Le superfici erano così fragili; assomigliavano a gusci d’uovo fatti di centinaia di sottilissimi strati di smalto. È qui che differisco dai minimalisti; io dipingevo sempre le metafore. Volevo trasmettere il senso di perdita, e al tempo stesso il senso di sicurezza e di pericolo». Il senso, cioè, della morte nella vita e della vita nella morte. D’altronde Holliday, come il suo sodale amico Haring, ha guardato all’arte, compresa quella del passato, per avviare un processo di continua rigenerazione. Convinto che la fine di ogni ciclo contenga in potenza il germe di un nuovo inizio.

L’impegno artistico di Holliday al Club 57 prosegue anche firmando le scene di molti degli spettacoli messi in scena, diretti da Andy Rees, con le coreografie di William Fleet Lively. Un ulteriore esempio della collaborazione “multimediale” tra gli artisti del club è rappresentato dal dipinto di Holliday The Lingerie Family (1983 ca.), un acrilico su masonite commissionato dal regista Eric Marciano per la sua featurette di fantascienza The Age of Insects (1983), progettato per ospitare i movimenti dello sguardo da voyeur di un live performer presente sul set del film. Terminati gli studi, uno dei primi approcci alla ricerca artistica di Holliday erano state le installazioni con colori, foto e oggetti trovati, che prendevano spunto dai ricordi personali. Alla ricerca di un significato massimale nel nulla. «Il problema delle installazioni – ricorda l’artista – era che non c’era niente da vendere. La gente le guardava e la reazione era… “sei matto”, tranne Keith [Haring, n.d.a.] ed Elizabeth Murray. Loro capivano. Ma io volevo dipingere. Le installazioni vennero così usate come elementi scenografici per commedie e performance. Per me erano installazioni, ma furono liquidate come elementi scenografici».

Per comprendere l’atmosfera che si respirava all’epoca, in cui vivere si riferiva alla vita notturna e, in particolare, a quella del Club 57, risultano emblematiche le parole di Kenny Scharf: «Al Club 57 c’erano droghe e promiscuità: era una grande famiglia orgiastica. A volte mi guardavo intorno e pensavo: oh mio dio, in questa stanza mi sono già scopato tutti! Questo era lo spirito dei tempi, ed era prima dell’arrivo dell’AIDS».

Nonostante il successo, il Club 57 ebbe vita breve, chiudendo i battenti nei primi mesi del 1983. Fu l’AIDS, però, a strappare via per sempre, insieme ai loro sogni e i progetti, le vite stesse della vasta comunità del club. Keith Haring è solo uno dei tanti artisti che morirono a causa del virus Hiv. Frank Holliday ne è, invece, uno dei pochi superstiti.

L’anti-naturalismo di Holliday oltre il postmodernismo

Nel suo modo di relazionarsi con la storia dell’arte (Tiziano, Tiepolo, Manet, Caravaggio, Van Gogh, Rembrandt, James Ensor, Chaim Soutine, Oskar Kokoschka, ecc.) Holliday non ha mai inteso di reinventare i grandi maestri del passato, né di mescolare gli stili delle avanguardie storiche in un pastiche di nuove formulazioni figurative all’insegna di un “eterno ritorno”, né di caricare l’opera di significati che ne vincolassero la lettura. Lasciando, invece, che i suoi lavori fossero aperti a interpretazioni diverse. «Molti dei miei dipinti – confida l’artista – riguardano le emozioni, ma soprattutto il senso di non capire esattamente cos’è l’emozione, il non sapere e la paura che questo genera. Cerco significati. Mi infilo sempre tra le immagini e le metafore, lavorando in serie, facendo lavorare i corpi. Quando trovo quello di cui ho bisogno, mi fermo. Cerco qualcos’altro. Ecco perché mi sono permesso di lavorare in modo così libero. Tutto viene dall’esplorazione. Mi hanno criticato per il fatto di cambiare continuamente, e non è stato facile dal punto di vista commerciale, ma è così che lavoro».

Da questa rabdomantica esplorazione Holliday comincia a navigare a vista lungo i fiumi carsici della figurazione, a partire da una sorta di “neo-naif espressionista”, come l’ha definito Anney Bonney. Credo che le figure siano apparse nei suoi lavori come reazione agli anni Ottanta, ma direi anzi che le figure diventarono gli attori del palcoscenico e delle performance della sua pittura. Era un modo per “bloccare l’attore nell’ambiente”, cioè per congelare il tempo. Nel 1981-83, il tema dei suoi dipinti erano il sesso, i cambiamenti di sesso, il mondo gay, il bere, le bombe, la decapitazione, la castrazione, l’omosessualità, oltre che prendere spunto dai dipinti del passato, come l’Olympia di Manet (Olympia, 1982). Erano un teatro della crudeltà, in cui la qualità del colore era espressionista, l’atteggiamento verso l’intero piano pittorico era formale, e il proprio immaginario pervaso di morte, violenza e negatività. Scene prese dalla sua vita underground. Questo senso si riscontra, per esempio, in Pop Top (1982), nel quale l’artista traendo spunto dai segni esteriori della pittura (la pennellata espressiva, il trattamento rapido e pastoso dei colori) concepisce un’immagine dinamica interamente giocata sulla ferocia e la giovinezza della vita all’epoca. Affrontando alla radice la nozione di dipingere “male”, si consolida l’innata tendenza all’antinaturalismo, all’astrazione e all’interiorità della pittura post-post modernista di Holliday. Che ne determina la strutturale ambiguità intermittente tra linguaggi iconici e aniconici. Probabilmente già dalla seconda metà degli anni Ottanta, l’artista non cerca più infatti né l’astrazione né la figurazione in senso stretto, qualcosa cioè che rappresentasse o non rappresentasse altro che la propria forma, ma una poetica della pittura. Una poetica che accogliesse argomenti ampi, come la memoria e la presenza, la morte e la vita, la dannazione e la redenzione, la materialità e la trascendenza. È con questo intento che declina opere tra biomorfismo, geometria e motivi ottici (la serie Zig-Zag), come Black (1985), Frog, Glow, Dust (1986), White Zig-Zag e Rumba (1987), Highway (1988), Gloria e Madame X (1989).

La figura riappare, invece, dopo Zig Zag-Zu Zu (1987) la seconda mostra da Tom Cugliani. In questo caso il fattore trigger è rappresentato da un viaggio compiuto nel 1986 in Messico, dove si imbatte in un muro di teschi che andavano a tessere un intreccio decorativo. Per gli aztechi questi teschi erano trofei. All’epoca, Holliday guardava anche la serie di Piet Mondrian Pier and Ocean – dipinti costruiti con i segni “più” e “meno” – e la serie di de Kooning in bianco e nero. Dove la soluzione è la morte. Erano morti tanti dei suoi amici. Aveva bisogno di un modo per piangerli. Trasformò, allora, le pile di teschi in campi totemici intrecciati, funerei e cosmici, come i dipinti Sherbert, Light and Action, Little Cross (1990). «Ho notato – ha scritto Anney Bonney – che il Frank razionale e ambizioso dipinge opere da storia dell’arte, mentre il Frank sciamano e irrazionale preferisce dedicarsi al mondo sotterraneo, Ximoayan, il “luogo dei senza carne” dei messicani».

Holliday ha affrontato questa e altre narrazioni “escatologiche”, e i temi a esse connesse, in relazione al dilagare dell’AIDS che divora le persone che l’artista ama e che sta trasfigurando il suo mondo, a cui si aggiunge l’atteggiamento pubblico di condanna morale che in quegli anni veniva assunto nei confronti di chi era colpito dal virus Hiv. Sebbene l’artista abbia pertanto più volte raffigurato, in un gioco più o meno velato o esplicito di metafore, l’inferno e la morte, la sua arte celebra tuttavia nello stesso tempo pure la vita, la gioia di vivere.

Anche lo stesso richiamo al sesso nella sua figurazione esalta l’energia vitale che si esprime attraverso un caleidoscopio di pulsioni. Sua sorella Holly, che all’epoca viveva con lui, lo aiuta a capire che il totem poteva agire da contenitore per informazioni particolari. Frank smise di fumare e iniziò a diventare ossessivo. Ritagliò migliaia di forme totemiche tratte dai motivi che si trovano in natura. Ne fece dei collages, come Elephanteye (1991), che assomigliano alla pittura astratta. Ma a prescindere da quanto potesse essere astratta un’opera, la gente gli diceva sempre: «Ci vedo un viso, ci vedo un coniglietto!». L’artista pensò, allora, che se ci avesse messo dei volti per davvero, forse avrebbero capito meglio la parte astratta del resto del dipinto. E trasferì le immagini sulla tela servendosi della serigrafia (Comes & Goes, 1992). Così conservò la freschezza degli originali dal momento che erano tutte opere grafiche, ma sacrificò l’intimità del dipinto. Imparò la differenza che passa tra un dipinto e un’opera grafica, e poi dovette ricominciare da capo. E così iniziò a dipingerli i volti. I primi tentativi si rivelarono molto Pop (VooDoo, Tear, It Came to Me, 1996). Ma il totem che era rimasto in piedi in mezzo alla composizione cominciò a sembrargli una barriera, un carcere, una ragnatela.

Continuò a cercare il modo di oltrepassarlo, fino a liberare del tutto il viso dei suoi ritratti. Nasce in questo modo la sua nuova serie dal titolo Wah-Wah, dipinti sul tema dei riflessi: per vedere una realtà mentre si pensa a un’altra. Tuttavia il Wah-Wah è anche il significante per il ricordo. «Negli anni Cinquanta, – ha spiegato Holliday – nelle trasmissioni televisive come I Love Lucy, quando un personaggio voleva ricordare qualcosa si metteva la testa tra le mani e subito l’immagine iniziava a formarsi nella memoria. Ci andavo matto da piccolo, e così i dipinti Wah-Wah danno forma a ciò che succede quando ricordiamo. I ricordi vengono attaccati l’uno all’altro, assimilati e distorti con il passare del tempo. Ultimamente, ho cercato di fare pace con il mio passato, le mie memorie. Così, guardando indietro – non risvegliando il dolore, piuttosto con spirito ironico e stupore. Sai com’è, le foto sbiadite…». È vero che questi dipinti assimilano molti elementi della nostra società meccanicistica e governata dai media, ma sempre al fine di mettere in rilievo l’espressione della mano e della psiche dell’uomo. Holliday isola qui i volti di esseri umani alla ricerca di un’identità oltre continuamente allusa. Estende, però, la ricerca alle declinazioni delle anamorfosi, tra fedeltà documentaria e verità ontologica, tra contingenza dell’oggetto e le pulsioni che soggettivamente animano l’artista, tra volontà realista e desiderio di libera trascrizione compositiva. Come sosteneva Francis Bacon: «(…) forse il realismo, nella sua espressione più profonda, è sempre soggettivo». Nel ciclo dei dipinti Wah-Wah il dinamismo che l’artista restituisce al soggetto squarcia la sezione aurea, l’ordine armonico, immortala la bidimensionalità della tela in forme liberissime. A Holliday non interessa tanto il principio ottico della persistenza delle immagini nella retina, quanto il motivo della persistenza dei contenuti della coscienza, cioè appunto il principio di “durata”, che si realizza nella dimensione della memoria.

Gli anni Duemila e l’astrattismo enigmatico di Holliday

È sul crinale degli anni Novanta che la ricerca pittorica dell’artista è inghiottita da una sorta di horror vacui compositivo che lo induce a riempire l’intera superficie dell’opera in maniera claustrofobica, a non lasciare spazi o pause tra le forme. Per rendere ulteriormente complessa la leggibilità degli incastri, Holliday comincia a estinguere gli ultimi retaggi figurativi, relegati nella serie Rafa perlopiù all’affioramento degli occhi degli amici morti dallo sguardo penetrante (Yellow Lips; As I Lay Dying, 1999), in modo da generare una reazione psicologica inconsueta nello spettatore, agendo sul suo inconscio ed esprimendo il mondo interiore dell’artista, a partire dal suo emisfero affettivo più prossimo. Il puro astrattismo si affaccia invece con Nightmare (1999), il dipinto “cerniera” di questa fase incipiente completamente aniconica, tingendosi poi di effetti e tinte psichedeliche nella successiva serie Trippin’ in America (2001), tra forme sgocciolate che evocano – si pensi a lavori come Bazooka (2003) o Story e Day After (2004) – un importante faro per gli artisti americani della sua generazione: Jackson Pollock. Questa inclinazione determina il passaggio a un nuovo percorso di ricerca di Holliday, quello attuale, che potremmo definire “astrazione enigmatica”. Attraverso i tratti potenti di quest’ultimo ciclo di dipinti, come The Gold Gold (2010) o Fly Away (2014), l’artista irretisce l’osservatore in un percorso visionario quanto sinistro, dove l’eliminazione della relazione tra la figura e il piano pittorico figure-ground, è realizzata creando uno spazio dove si incontrano – sfidando la gravità – demoni, fantasmi, verità, dolori e contraddizioni della coscienza di Holliday che condensano in sé il disagio e l’inquietudine sia personale sia della società che egli abita. In questa folla di personaggi, forse una folla di tanti se stessi, emerge una profonda solitudine e una ricerca costante di risposte e di certezze che, probabilmente, non sono mai arrivate. Si precipita dal paradiso all’inferno in pochi centimetri di tela.

«Già il fatto di essere nato è una cosa di estrema ferocia» disse Francis Bacon. E questa disperazione la ritroviamo sulle tele di Holliday. Dietro un’astrazione enigmatica, ambigua, espressa mediante linee spezzate, piene di movimento, con inserti dei colori primari (il blu, il rosso, il giallo) con qualche variante tonale e con l’inclusione di alcuni secondari che a loro volta possono stabilire un rapporto reciproco di complementarietà, come il verde giustapposto al rosso, dissonante e perciò drammatico. Per Holliday, i termini della pittura sono pertanto abbastanza fluidi, e la totale priorità va assegnata ai fenomeni puramente pittorici. Tuttavia, anche quando in queste sue opere più recenti sembra prevalere la libera invenzione, essa rimane pur sempre determinata da spunti esterni, qua e là riconoscibili, nonostante siano stati trasfigurati dalla memoria. Per dirla con le parole di Paul Klee, Holliday è “astratto con qualche ricordo, soprattutto quello di chi non c’è più”. Le figure sono sempre lì – vivono una vita concettuale, compaiono/scompaiono come forme ambigue, “travestite”. Non hanno bisogno di corpi per incarnare significati. Le loro conversazioni sono in corso. L’artista usa le mani e le dita per graffiare il piano pittorico – cercando di raggiungere il lato opposto. Il rituale crea le forme, non è lui a farlo. Semplicemente attende che si facciano avanti e che inizino a parlare. Per trovare in esse una ragione per vivere quell’«accidente privo di senso» che è la vita. Quelle evocate dall’artista sono le forme della vita. L’energia degli amici morti. Verità o finzione? Poco importa. Perché Holliday ha trovato il modo di fare pace con il passato e di onorare gli orrori che ha conosciuto nella vita. Trasformandoli in una bellezza sinistra.

Testi e immagini da Ufficio Stampa Zétema – Progetto Cultura