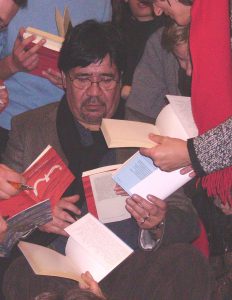

Esiste da qualche parte una fotografia in cui in primo piano compare un massiccio uomo sulla cinquantina con un folto pizzetto attraverso il quale si intravede un’espressione piuttosto contrariata; accanto a lui c’è un adolescente brufoloso, panciuto almeno quanto lui, che gli porge un libro e una penna rivolgendogli un sorriso ammirato e guance rosse d’imbarazzo. Sullo sfondo sfocato, una gran folla sta per travolgere l’uno e l’altro. Quell’uomo è Luis Sepúlveda e il quindicenne in adorazione sono io; l’anno è il 2003, e lo scrittore cileno era ospite del liceo che frequentavo nell’ambito degli allora neonati Presidi del Libro.

Lo avevamo inseguito a lungo, Sepúlveda: eravamo quasi riusciti ad averlo ospite già l’anno prima per la presentazione di Nati in Riva al Mondo (Besa Editrice), il progetto letterario-musicale del chitarrista Mauro Di Domenico nel quale lui aveva figurato come guest star nelle inedite vesti di cantante rap. Era un progetto ambizioso grazie al quale si tentava di costruire un ponte di musica e parole tra l’America Latina di oggi e quella dei desaparecidos, di Pinochet e di Neruda, e Luis Sepúlveda non poteva che esserne una delle figure chiave, malgrado nei due brani in cui cantava faticasse a tenere il tempo e la sua voce rauca mal si adattasse alla pronuncia italiana. D’altronde l’impegno politico, per una persona che quegli anni li ha vissuti e sofferti, non può essere scisso dalla propria vita; e se la vita chiede di essere tradotta in arte, allora ogni parola sarà per forza una richiesta di libertà e al tempo stesso il ricordo di una prigionia.

Quella volta non fu possibile assicurarsi la sua presenza, ma il suo management promise che entro la fine dell’anno successivo ci avrebbe proposto un’altra data; io, che all’epoca frequentavo attivamente i Presidi del Libro, rimasi estremamente deluso: l’occasione era andata persa, figurati se ce ne sarebbe mai stata un’altra di vedere Luis Sepúlveda nel mio paese alla periferia di Bari, in riva al mondo come il Cile.

Fino a poco prima Sepúlveda lo avevo conosciuto esclusivamente come l’autore di Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, libro che alla fine degli anni ’90 era già un classico: i miei coetanei ricorderanno che, nei bei tempi in cui Harry Potter non aveva ancora globalizzato la letteratura per l’infanzia, il gatto Zorba e la piccola Fortunata erano stati i compagni ideali dei pomeriggi di molti bambini; per me, che bambino non ero più e adulto non ero ancora, quel libro continuava a significare ancora molto.

In quei mesi avevo scoperto che la sua produzione era ben più vasta, mi ero interessato alla sua vita e alla storia del suo paese, complici anche le lezioni di geografia internazionale del secondo anno di liceo; inoltre avevo trovato nella mia biblioteca un altro suo libro, Diario di un killer sentimentale, in una pessima edizione da edicola uscita qualche anno prima, e l’avevo divorato. Allora il mio senso critico era ancora in età pubere, eppure in qualche modo capii di essermi trovato di fronte a uno di quei libri che con la sola forza delle parole riescono a ipnotizzare chi li legge, pur non raccontando una storia di grande complessità. In altre parole stavo crescendo, e con questo Luis Sepúlveda c’entrava ben poco; nondimeno divenne un silenzioso testimone della mia adolescenza.

A dispetto del mio pessimismo l’incontro con l’autore ci fu davvero, nei primi giorni di quella che fino all’avvento del riscaldamento globale sarebbe stata ricordata come l’estate più calda di sempre: Luis Sepúlveda avrebbe presentato la riedizione del suo primo romanzo Il vecchio che leggeva romanzi d’amore proprio nell’auditorium del mio liceo.

Ricordo perfettamente il momento in cui lo vidi per la prima volta, attraverso una finestra, mentre fumava una sigaretta seminascosto nel cortile della scuola: avrei saputo più tardi che aveva chiesto di essere lasciato da solo per qualche istante, prima dell’inizio della conferenza. Più alto e meno robusto di come lo avevo immaginato, se ne stava perfettamente immobile a parte la mano che guidava la sigaretta dalla bocca al fianco e ritorno, con lo sguardo impenetrabile fisso sui radi ciuffi d’erba di periferia. Quando fece il suo ingresso nell’auditorium, salutò il pubblico rivolgendogli un sorriso e un ampio gesto del braccio, in un atteggiamento diametralmente opposto a quello con cui lo avevo sorpreso poco prima.

I diciassette anni trascorsi hanno cancellato dalla mia memoria la maggior parte di ciò che fu detto durante l’incontro, però ricordo nitidamente due suoi interventi: nel primo si lamentò scherzosamente di quanto l’italiano fosse difficile rispetto allo spagnolo, sebbene lui parlasse benissimo la nostra lingua. «In italiano devo per forza usare l’ausiliare» disse «Ad esempio, “mi faccio la doccia”. In spagnolo, invece, dico semplicemente “me ducho”: non credete sia più facile così?».

La seconda cosa che ricordo è un aneddoto da lui raccontato: «Una volta ho partecipato a un incontro con gli insegnanti di mio figlio: ero fortemente imbarazzato perché, quando la maestra gli aveva chiesto che mestiere facessi, lui aveva risposto “mio padre inventa storie tutto il giorno”. Entro nell’aula, mi siedo al banco insieme a mio figlio in mezzo a tutti gli altri genitori e poco dopo le maestre iniziano a parlare, parlare, parlare e poco dopo mi annoio e non le sento più. A un certo punto la mia attenzione viene attirata da una mosca che volava in tondo nei pressi del soffitto; subito la mia testa inizia a girare in tondo seguendo il volo della mosca; mio figlio mi vede, scopre anche lui la mosca e anche la sua testa inizia a girare in tondo. Poi lo vede il suo amichetto e anche lui inizia a far girare la testa… e così via, finché le maestre non parlano a una folla di gente con la testa che gira in tondo».

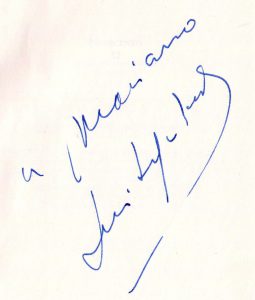

Quando finì l’incontro l’autore si allontanò per fumarsi una seconda sigaretta; mentre il pubblico si disperdeva io, svelto, lasciai il mio posto e sfrecciai nel cortile dove lo avevo visto poco prima, sicuro di trovarlo là. E infatti così fu: nel vedermi corrergli incontro lui mi lanciò l’occhiataccia contrariata che fu poi immortalata nella fotografia; ma fu solo un attimo, perché di fronte al mio imbarazzo mi rivolse un sorriso comprensivo e accettò il libro che gli stavo porgendo perché me lo autografasse.

Ne avevo portati tre, la Gabbianella, il vecchio e il killer sentimentale: per tutta la durata dell’incontro ero stato incerto su quale fargli firmare, perché il primo aveva un grande valore affettivo e il secondo era l’oggetto di quella presentazione; tuttavia alla fine gli porsi d’istinto il terzo, che era stato il mio preferito tra i tre e, per quanto non lo abbia mai ammesso fino al momento di scrivere il presente articolo, con quel gesto avrei simbolicamente detto addio alla mia infanzia. Sepúlveda non ebbe il tempo di fumarsi in pace la sua sigaretta, perché la folla che fa da sfondo nella foto gli fu addosso un istante dopo; io feci appena in tempo ad allontanarmi per non trovarmi invischiato nel groviglio di persone. La mia penna gli rimase tra le mani, e io non avrei mai più rivisto né l’una né l’altro.

Oggi Luis Sepúlveda è diventato una presenza di carta e inchiostro; le circostanze rendono questa notizia ancora più amara, e ci vorrà molto tempo perché egli venga ricordato come un grande scrittore del passato e non come il grande scrittore morto di COVID-19.

Altre persone più titolate di me trascriveranno la sua biografia e tesseranno le sue lodi; frasi commoventi e immense banalità saranno dispensate in egual misura. Io mi limito a narrare la storia del nostro incontro, una manciata di ricordi frammentari; però sono sicuro che la sua anima saprà vibrare nelle virgole e negli interlinea, perché questo è ciò che accade quando, dopo una vita passata a raccontare storie essa stessa diventa una storia da raccontare.