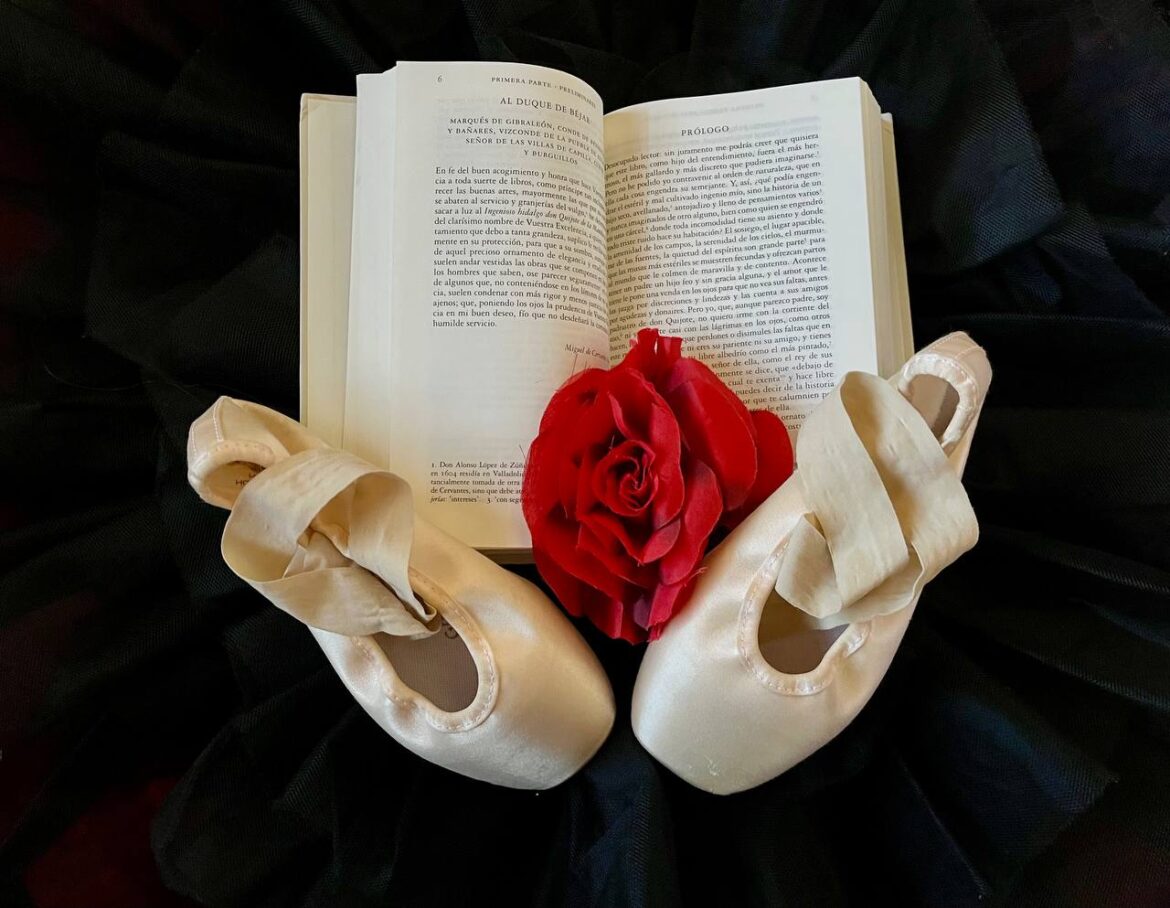

Don Chisciotte della Mancia: dalla letteratura alla danza

“Danzare è il movimento da stato a stato, da corpo a corpo, il passaggio del momento che passa”[1].

A partire dagli inizi del Novecento, si innescano una serie di cambiamenti che coinvolgono la danza nella sua rappresentazione nello spazio. Ci si allontana da un aspetto favolistico e accademico per trasformarla, grazie all’opera di nuovi coreografi, in una disciplina che lo storico Curt Sachs definisce come “la madre di tutte le arti”[2] in quanto, in essa, la musica e lo spazio dell’architettura si relazionano in simbiosi con il movimento del corpo e l’atto della performance teatrale. Il danzatore è immerso in un universo da lui generato, riempiendolo di un profondo simbolismo. Questo spazio vibrante diventa un canale capace di trasmettere emozioni, idee e concetti che trascendono le parole.

Un esempio particolarmente significativo in tal senso è quello dato dal romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, (Il fantastico cavaliere Don Chisciotte della Mancia) meglio noto semplicemente come Don Quijote. Pubblicato in due volumi tra il 1605 e il 1615, è definita l’opera letteraria più importante del “Siglo de Oro”, nonché uno dei più chiari esempi di romanzo moderno. Il testo letterario si presenta come una parodia del genere cavalleresco, tanto celebrato ed esaltato durante il medioevo. Il Don Quijote non è altro che la critica alla società, ormai diventata arida, materialista e lontana dai valori di onore, fedeltà e amore. L’opera vede come protagonista un hidalgo[3], Don Alonso Quijano, un gentiluomo di mezza età che trascorre le sue giornate sfuggendo dalla noiosa realtà che lo circonda attraverso la grande passione: la lettura maniacale e ossessiva di libri che raccontano di imprese eroiche e di cavalieri. Profondamente coinvolto nella lettura, decide di diventare lui stesso un cavaliere errante e andare alla ricerca di imprese eroiche, per ristabilire l’ordine e i valori che la nuova società ha abbattuto. Don Alonso si ribattezza così Don Quijote e, immaginando di poter ottenere, grazie alle sue imprese, la corona di Imperatore di Trebisonda, si muove all’avventura con il vecchio cavallo ronzino, ribattezzato Ronzinante. Oltre a ciò, ha bisogno del giusto equipaggiamento: un’armatura riparata con ferro e cartone e le sue armi, arrugginite, appartenute ai suoi bisavoli. Per ultimo, manca ancora l’elemento più importante: una dama da servire e del cui amore essere degno. Ecco che così Don Alonso crea la figura di Dulcinea del Toboso, una mugnaia che ai suoi occhi è una principessa e, insieme al suo fedele aiutante Sancho Panza, parte per una serie di avventure. Nel suo mondo, tutto ciò che appare non è reale: le principesse sono popolane, i giganti da combattere sono mulini a vento, i castelli sono osterie e i demoni non sono altro che burattini. Nel corso della narrazione sono tante le figure che incontra e che si incrociano: nobili, poveri, giovani amanti, osti e prostitute, ognuno con una storia da raccontare. Ciò che se ne ricava è un grande affresco di un’umanità varia, figlia dello sguardo ironico dell’autore.

Uno spunto interessante possiamo trovarlo in Lukács che definisce l’anima del cavaliere come un’anima “contratta”[4]. In altre parole, di fronte al mondo che costituisce il terreno per le nobili ma insensate gesta del cavaliere, Don Quijote percepisce una dimensione limitata della realtà, a tratti inadeguata. Egli non si preoccupa della risposta insufficiente che il mondo sembra offrirgli in quanto sembra rifiutare, in modo categorico, la vita normale. La sua interiorità risulta plasmata da illusioni che lo spingono a creare un mondo alternativo, un trionfo immaginario in cui il desiderio può realizzare il suo nuovo destino.

L’adattamento di opere letterarie nel mondo della danza è avvenuto frequentemente nel corso dei secoli. Nel Seicento, la traduzione del romanzo spagnolo ha dato vita a una serie di creazioni coreografiche, offrendo una nuova prospettiva sull’opera originale, attraverso il linguaggio del movimento. Partendo dai ballets de cour[5] furono centinaia gli adattamenti che ne seguirono.

Alcuni degli spettacoli più diffusi sono quello del 1740 di Franz Anton Hilverding, nota come “Dom Quichot ou Les noces de Gamache” (Don Chisciotte o Le Nozze di Gamache), realizzato per il Teatro della porta di Carinzia di Vienna, da cui scaturisce una seconda versione del 1743 nota come Dom Quichotte chez la Duchesse (Don Chisciotte a casa della Duchessa) realizzata per l’Opéra di Parigi e una terza versione del 1768 per il Burgtheater di Vienna.

A partire dagli inizi dell’Ottocento, all’Opéra di Parigi, andò in scena Les Noces de Gamache di Louis Milton, divenuto da esempio per le versioni successive. Charles-Louis Didelor creò una sua versione nel 1808 per il Teatro Imperiale di San Pietroburgo e infine, nel 1837, August Bournonville diede vita al Don Quixote ved Camachos Bryllyp (Don Chisciotte alle nozze di Gamache).

A creare la versione che tutti oggi conosciamo fu Marius Petipa, il quale decise di rivoluzionare il mondo della danza “portando i valori formali del classicismo a un grado più alto e ha esaltato le dimostrazioni di pura tecnica con gli imponenti divertissements”[6] (alla lettera, divertimenti), indicando un brano coreografico concepito per l’interruzione del filo narrativo, a favore di un’esibizione fine a sé stessa. La sua realizzazione ebbe due versioni: la prima, andata in scena il 26 dicembre 1869 al Teatro Bol’šoi di Mosca[7], avente un prologo e quattro atti, e una seconda, il 21 dicembre 1871 al Teatro Bol’šoi Kamennyj di San Pietroburgo, articolata in un prologo e cinque atti. Il balletto rappresentato a Mosca ebbe un successo straordinario tanto che, tre anni dopo, Petipa decise di riproporlo a San Pietroburgo, modificandolo ulteriormente per andare incontro ai gusti della capitale. La versione fece il suo debutto il 21 novembre 1871 al Teatro Bol’šoi Kamennyj. Le modifiche riguardarono l’eliminazione di parti comiche e grottesche. In tale versione vediamo la suddivisione in tre atti che narrano la storia dell’hidalgo, della giovane Kitri e di Basilio.

Il primo atto si svolge nella piazza di Barcellona, adibita ai festeggiamenti. A farla da protagonista è la professione d’amore di Kitri per Basilio, nonostante lei sia stata promessa in sposa dal padre al nobile Gamache. E mentre Lorenzo cerca di separare i due innamorati, Don Quijote scambia la giovane Kitri per Dulcinea, costringendola a fuggire. La giovane fuggirà inseguita dall’hidalgo, Sancho Panza, Lorenzo e Gamache.

Il secondo atto si apre all’esterno di una campagna dove i personaggi incontrano un gruppo di pastori nomadi, intenti a mettere su uno spettacolo di marionette. Qui la fantasia di Don Qijote prende nuovamente il sopravvento, facendogli scambiare una semplice marionetta per Dulcinea e i mulini a vento per dei giganti che tenterà di colpire. Caduto a terra in un sonno profondo, l’hidalgo sogna di essere circondato dalle driadi, le ninfe della foresta. Tra queste, ancora una volta, Kitri assume le sembianze di Dulcinea. All’alba, svegliato dal sonno e realizzato l’amore dei due giovani, l’hidalgo tenta di sviare Lorenzo e Gamache dalla loro fuga.

Il terzo atto ha luogo in una taverna dove i due giovani innamorati vengono raggiunti da Lorenzo, che cerca di convincere la figlia ad accettare la proposta di Gamache mentre Basilio fingerà e inscenerà il suicidio. A quel punto, Kitri implora l’hidalgo di convincere il padre a sposare Basilio come ultimo desiderio di morte del giovane. Preso dall’empatia, Don Quijote minaccia Lorenzo con la spada e dà il consenso al matrimonio. Tornato in vita Basilio, si celebrano le nozze tra i due innamorati con Don Quijote come ospite d’onore.

Le arti della danza e della scrittura condividono una profonda connessione attraverso l’uso dell’immaginazione. Entrambe le forme artistiche coinvolgono la creatività e l’espressione personale, sia attraverso il movimento sia attraverso le parole e richiedono un’immaginazione vivida e la capacità di comunicare concetti complessi e profondi. La contaminazione dell’immaginazione si manifesta quando i confini tra danza e scrittura si sfumano, consentendo di esplorare nuove modalità di espressione e di comunicazione. In tal senso, il corpo dell’hidalgo diventa il simbolo della lotta eterna tra ideali e realtà, tra sogni e illusioni. I movimenti goffi e incerti, tipici della danza, riflettono la sua fragilità mentale, mentre la sua tenacia e il suo coraggio incarnano la forza dello spirito umano, elemento tipico del romanzo. La combinazione di comico, avventura e teatralità ha contribuito a renderlo apprezzato da un pubblico ampio e variegato, dimostrando di essere una produzione di successo nel panorama mondiale, un’opera senza tempo che trascende i confini temporali e culturali.

NOTE

[1] Philipa Rothfield, Dance and the Passing Moment: Deluze’s Nietzsche in L.Guillaume, J. Hughes (a cura di) Deleuze and the Body, Edinburgh University Press, Edimburgo, 2011, p.215.

[2] Dorfles Gillo, Il feticcio quotidiano, Feltrinelli, Milano, 1988, p.36.

[3] Il termine hidalgo fa riferimento a membri della nobiltà spagnola, il termine infatti deriva da “hijo de algo” che corrisponde letteralmente a “figlio di qualcuno”.

[4] György Lukács, Teoria del romanzo, SE, Milano, 2004, p.90.

[5] Letteralmente balletti di corte, erano spettacoli che comprendevano danze, testi, musica eseguiti dai cortigiani e talvolta anche dalla stessa famiglia reale francese.

[6] Valentina Morselli, La danza e la sua storia. Volume III. Rivoluzioni ed evoluzioni del XX secolo, Dino Audino, Roma, 2019, p. 24.

[7] Il Don Chisciotte di Marius Petipa. Notizie storiche e sinossi in Valentina Morselli, La danza e la sua storia. Volume II. Danza e balletto nei secoli XVIII e XIX, Dino Audino, Roma, 2018, p.3.

BIBLIOGRAFIA

Gillo Dorfles, Il feticcio quotidiano, Feltrinelli, Milano, 1988, p. 36.

Philipa Rothfield, Dance and the Passing Moment: Deluze’s Nietzsche in L.GUILLAUME, J.HUGHES (a cura di) Deleuze and the Body, Edinburgh University Press, Edimburgo, 2011, p.215.

György Lukács, Teoria del romanzo, SE, Milano, 2004, p.90.

Valeria Morselli, La danza e la sua storia. Volume III. Rivoluzioni ed evoluzioni del XX secolo, Dino Audino Editore, Roma, 2019, p. 24.

Il Don Chisciotte di Marius Petipa. Notizie storiche e sinossi in V. Morselli, La danza e la sua storia. Volume II. Danza e balletto nei secoli XVIII e XIX, Dino Audino Editore, Roma, 2018, p. 3.