Libro delle ombre – Hiroshima, 80 anni dopo, docu-film per la regia di Giuseppe Carrieri: una storia di buio e luce

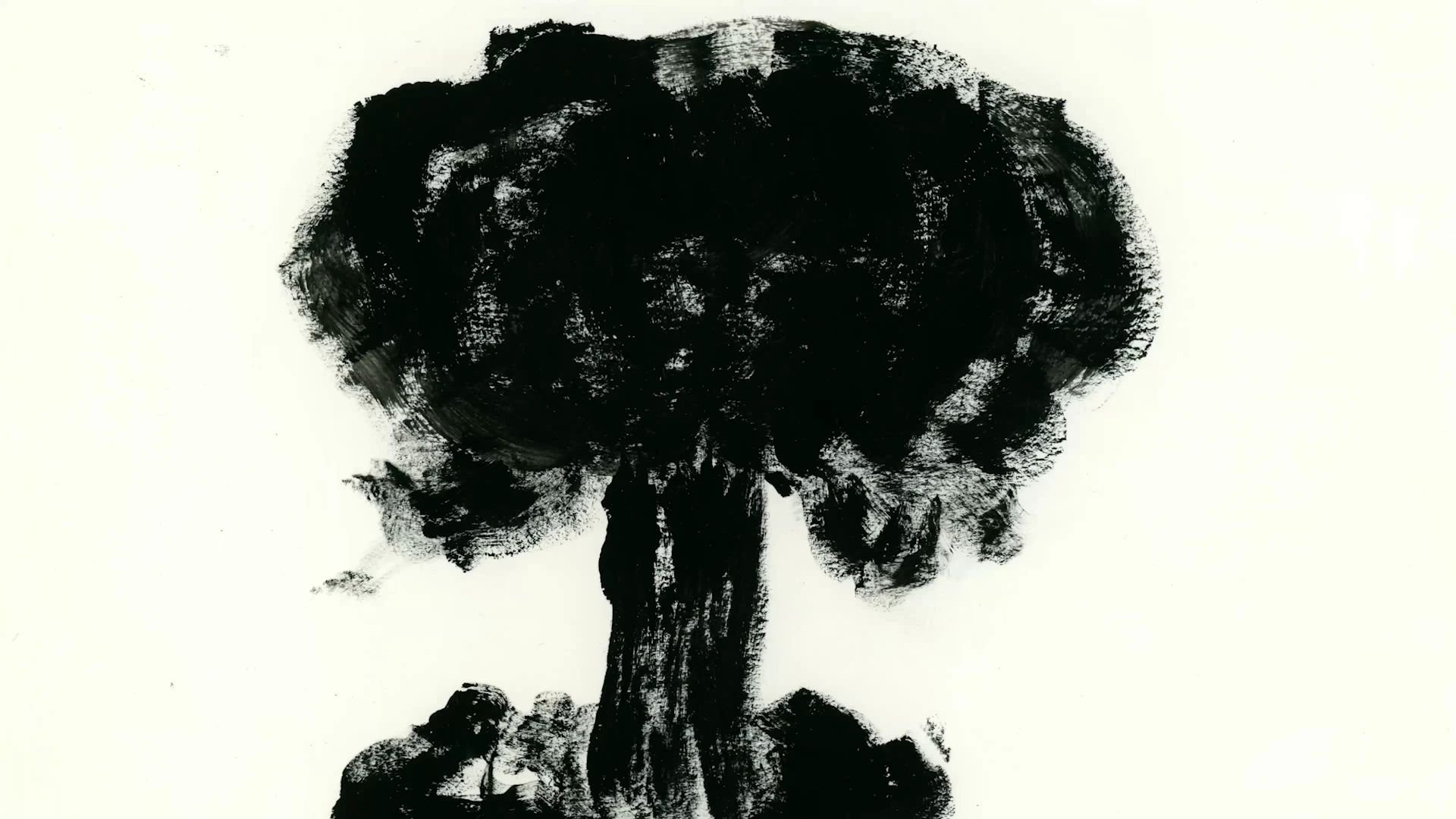

La notte tra il 5 e il 6 agosto 1945, Hiroshima non sapeva che all’alba sarebbe diventata il primo bersaglio nucleare della storia. In pochi istanti, oltre 140.000 vite furono spazzate via da una nuova luce che cambiò per sempre il destino dell’umanità.

commento a cura di Marika Iannetta

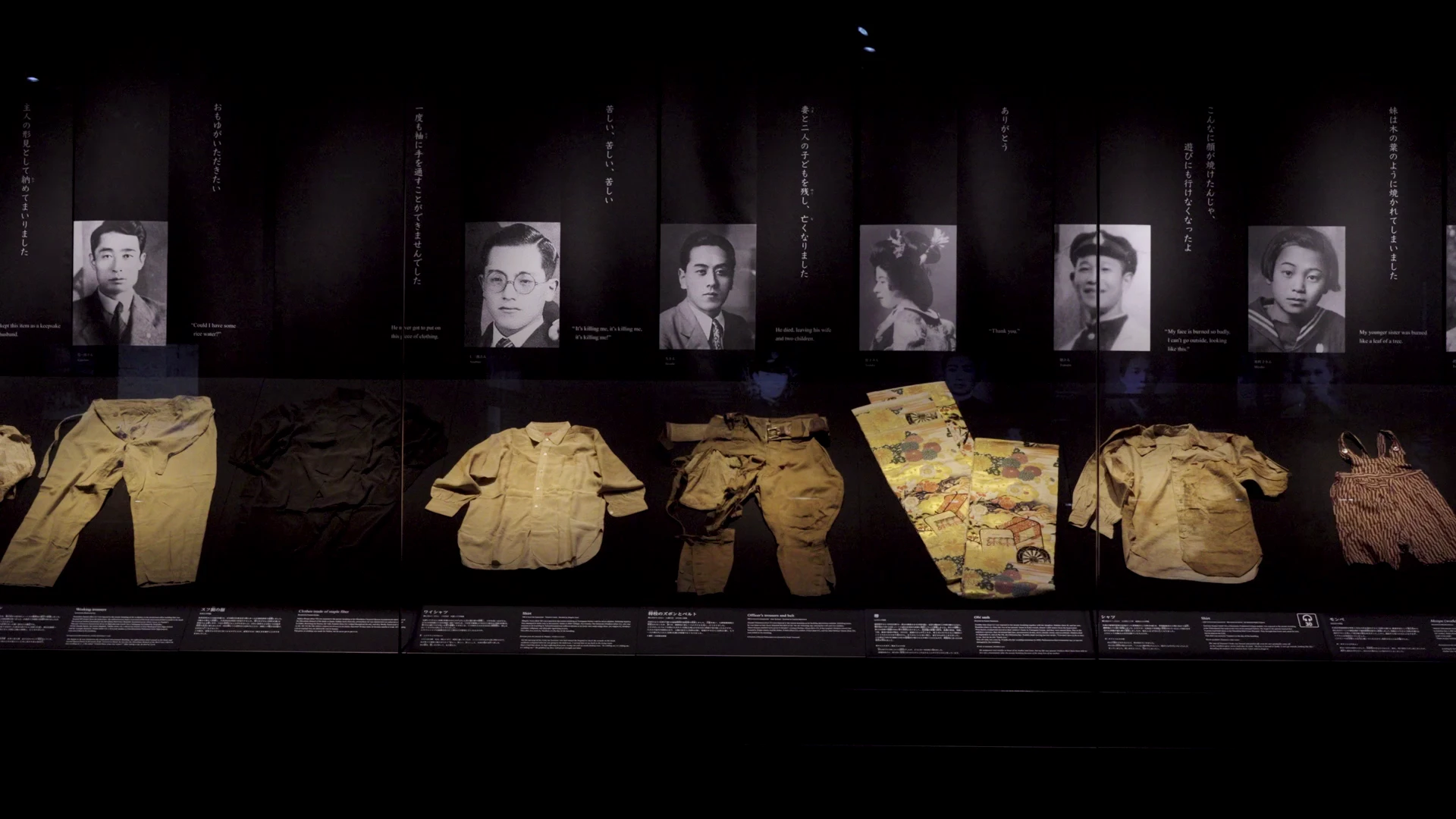

Libro delle Ombre, diretto da Giuseppe Carrieri, è un docufilm che fruga tra le macerie dell’anima per toccare la materia di un ricordo indelebile. Pur prendendo avvio da un evento drammatico realmente accaduto – lo scoppio della bomba atomica – l’opera non calca il terreno già battuto di un’analisi strettamente storiografica, ma percorre una rotta narrativa dal profondo timbro emotivo. Dunque, ciò che interessa l’autore non è tanto riportare in superficie la rievocazione dei grandi eventi, filtrati dalla prospettiva dei grandi o le ragioni storico-politiche degli accadimenti ma, quanto più, andare a perlustrare il cuore di persone comuni, di chi è sopravvissuto a un disastro epocale, portando con sé il peso della colpa di essere casualmente rimasto in vita. E chi sono queste persone comuni? Gli hibakusha. I sopravvissuti, protagonisti di una storia di buio e luce, un racconto intimo, stratificato, che guarda (e valorizza) la memoria del passato nel tentativo di solcare la traccia di un futuro radioso. Che possa essere costruito da saldi ideali, quelli delle nuove generazioni che, con le precedenti, aspirano a uno stato di equilibrio duraturo. Indelebile. Inscalfibile. Così come le ombre dei corpi riflesse sull’asfalto delle strade.

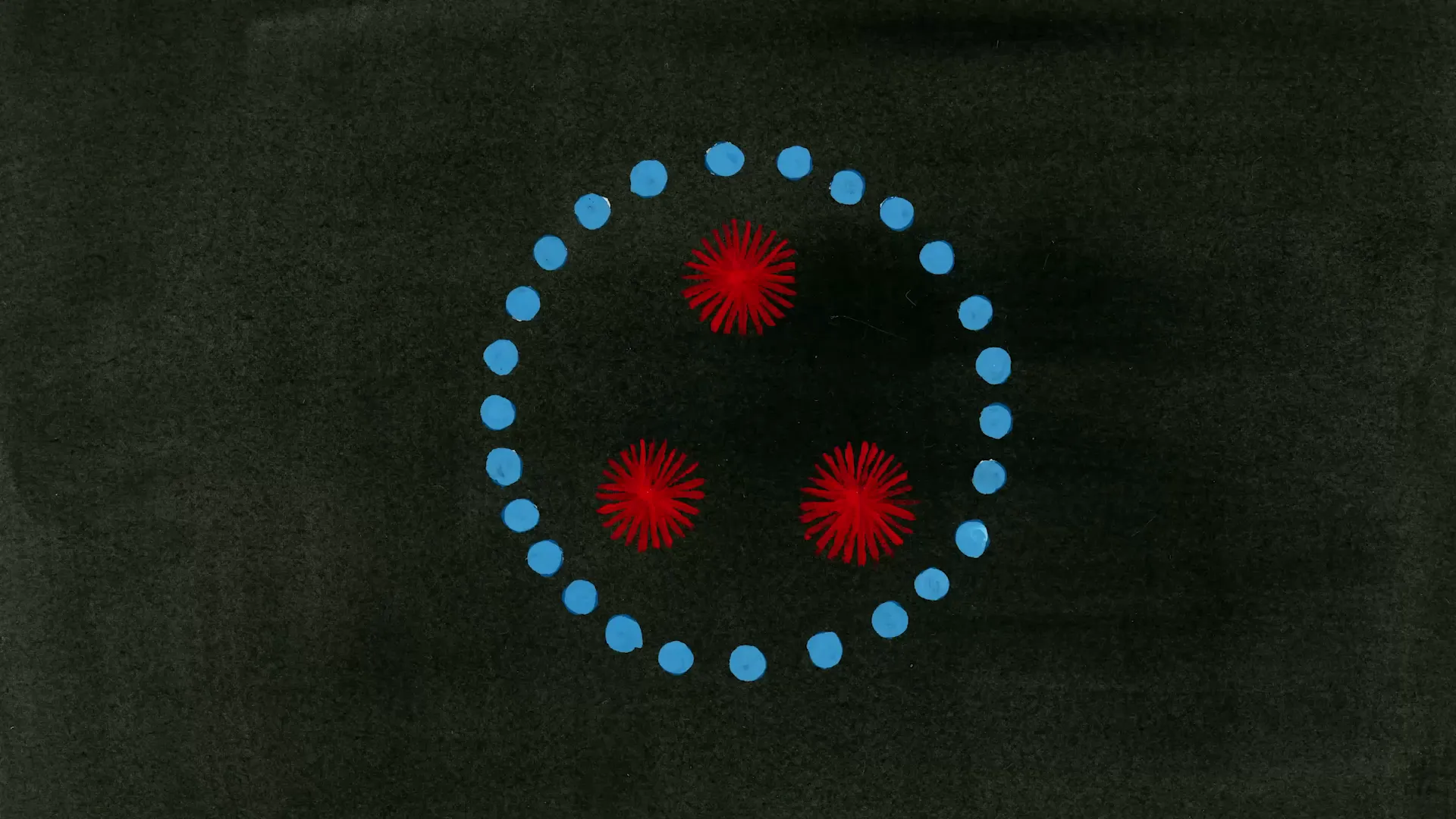

Chi prende parola, prima dell’avvio del docufilm, è una voce fuori campo femminile (Mayu Seto), la quale introduce, a mo’ dì cornice, l’avvento dello scoppio nucleare, il sopraggiungere improvviso di qualcosa che ha mutato per sempre le sorti della sua città, Hiroshima, di cui ha smesso di guardare il cielo. Questa voce vellutata fa da sfondo alla visione, in primo piano, di una sequenza di animazioni grafiche suggestive capaci di evocare, con la forza dei chiaroscuri, immagini-pennellate della città, edifici, alternate alla configurazione di un grande bagliore accecante, che ha rappresentato il momento esatto dell’esplosione atomica.

Dopo questa cornice narrativa si approda al contenuto denso di questo nostro Libro delle ombre. E cosa possiamo leggervi dentro? Volti. Voci. Storie. Generazioni a confronto. Il nuovo che si accompagna all’antico concedendogli un intimo spazio di condivisione e riflessione. Così, sotto gli occhi attenti dello spettatore, scorre un resoconto di vite crepuscolari, quelle dei sopravvissuti che hanno necessità di volgere lo sguardo indietro per poter andare avanti. Di raccontare (e raccontarsi) per sentirsi ancora vivi. Le loro storie si spalmano per tutta la durata del docufilm e si alternano alla stessa voce fuori campo femminile iniziale, che, quindi, non solo fa da cornice all’opera, bensì ne articola l’architettura narrativa con appunti e pensieri personali che attribuiscono al testo filmico un chiaro valore metaforico.

Dal tessuto dei loro resoconti viene fuori l’esaltazione di una vita ordinaria, volta a preservare, tra i frammenti dolorosi del passato, la bellezza delle piccole cose. Così, è importante posare lo sguardo sui minimi atti, come il prendersi cura del proprio cane, aiutare dei bambini ad attraversare la strada, aprire le tende di casa o preparare una tazza di tè caldo. Tutta una serie di azioni, apparentemente marginali, che simboleggiano la pacata rivoluzione della gentilezza. L’unica disposizione d’animo che, agli effetti, sembra persistere nelle movenze, nei gesti e nella gesta compiute dai nostri protagonisti che, a 80 anni dal disastro nucleare, scoperchiano a viso aperto il loro vaso di pandora.

Ciascuno, con addosso delle cicatrici silenziose, è stato in grado di costruire una personale routine giornaliera, una somma lenta di perfect days da custodire in tutta la loro estrema semplicità e umiltà. Tutti coloro che prendono parola, nel tirar fuori la propria esperienza memoriale legata allo scoppio della bomba nucleare, si soffermano sul descrivere un particolare aspetto dell’evento; che sia l’eco prolungato di una sensazione gustativa; che sia la vista orrorifica di profili umani sfigurati dal fuoco o il ricordo ineffabile della perdita dolorosa, ingiustificata di una persona cara.

Ognuno, insomma – salvatosi per un caso fortuito – sembra circoscrivere dei precisi dettagli descrittivi che riemergono dalla sabbia polverosa del passato per imporsi, con nitidezza, sulla riva del presente. Così, questi tracciati eterei, da memorie sbiadite, quasi dimenticate o indicibili, diventano elementi concreti, che rivendicano un posto d’onore (e di valore) nell’hic et nunc.

C’è, dunque, un legame indissolubile tra gli eventi passati e quelli attuali. La consistenza di tale connessione è abilmente restituita allo spettatore, sul piano tecnico, con un viraggio volontario di alcune immagini in negativo, quelle dei volti in primissimo piano degli hibakusha. La scelta del negativo – ottenuta in fase di montaggio da Elisa Chiari – risponde all’intenzione poetica di creare un «corto circuito tra ciò che è stato e ciò che è oggi, tra memoria e sguardo presente, tra ombra e luce», come sottolinea Carrieri. L’idea di fondo, quindi, è stata quella di realizzare «una sorta di eco visiva che vuole evocare la distanza temporale, l’alterazione del ricordo e la fragilità della memoria».

Nonostante ciascun interlocutore, nel raccontarsi, tenda a focalizzare ricordi privati, esperienze di perdite più o meno diverse, tutti sono accomunati da un unico fil rouge: la persistenza della bontà d’animo. Nonostante le ombre. Nonostante lo squarcio distruttivo. Come a dire che la detonazione nucleare ha cancellato per sempre delle vite, silenziato respiri, abbagliato così tanto da far perdere coscienze, ma, a distanza di anni, non è stata in grado di annullare l’essere profondamente umani.

Così, negli sguardi composti, misurati di Toshiko, Keisaburo, Sumiko, Soh, Chieko e Kazuhiko, non si può non cogliere un’aura di pacificazione interiore, di apertura al mondo, come se, con gli anni spesi all’insegna di piccoli gesti quotidiani, dalla portata salvifica, fossero riusciti, comunque, ad affrontare e stemperare gli orrori subìti nel passato, lasciando spazio ad un ricambio. A una nuova esistenza attraversata sia dalla fatica del ricostruirsi da capo ma anche dalla voglia spudorata di vivere a tutti i costi. Nelle parole dei nostri testimoni d’eccezione, dunque – intervallate da pause di espressione, dovute, magari, all’assalto impavido della memoria – non trovano affatto posto sentimenti d’odio, rivalsa, rancore o spirito di vendetta. È questo l’aspetto interessante (e più commovente). Al contrario, dalle loro bocche screpolate trapelano solo puri, essenziali, desideri di pace, affinché tutti possano vivere con dignità, in sicurezza, lontano dalla minaccia della fame, della miseria e della morte. Dunque, il sogno collettivo dei nostri ordinari eroi – che, con fierezza, si destreggiano nel solco opaco dei tempi moderni – è quello di una realtà dove non esistano più guerre, sofferenze e, soprattutto, il pericolo incombente delle armi nucleari.

La pace, sì, è questo l’auspicio di tutti. Ma cos’è nello specifico? Lo spettatore si imbatte in diverse prospettive e definizioni che provano a chiarire cosa sia. Tutte hanno a che fare con qualcosa di estremamente semplice. Con la sensazione appagante di essere liberi e padroni di un tempo minuto, felice, passato ad augurarsi l’arrivo di una giornata buona o trascorso ad innaffiare dei fiori in veranda. Pace si allinea con la predisposizione innata ad attendere sempre l’arrivo di un tempo migliore di quello vissuto nel passato o che si sta vivendo ora perché, in fondo,

«l’unico tempo che alla fine dura è solo quello che noi non conosciamo. Ma che non smettiamo mai di sognare».

Pace, allora, significa speranza. Significa sperare in una realtà priva di conflitti o barriere. Continuare a farlo, al di là delle ferite che accompagnano chi resta; ferite a cui si è faticosamente sopravvissuti e che possono, in ogni momento, riaprirsi per fare ancora più male. Perché la vita umana, in fondo, è un frammento che tenta, invano, di sfuggire alla sua innata condizione di transitorietà. Le cose possono cambiare in una frazione di secondo. Dunque, come sembra suggerire il Libro delle ombre, lanciando un messaggio di stampo universale, ciò che si può fare è credere che sia ancora possibile guardare un cielo pieno di stelle. Guardare quelle innamorate, Orihime (Vega) e Hikaboshi (Altair) che, nell’estate del ‘45, nella settima notte del settimo mese, in tutto il Giappone, non si allinearono. Si può credere, infine, che le stelle luminose, metafora del bene, siano così durature come le ombre, riflesso del male, così da vivere in uno stato d’equilibrio, tra gli estremi.

Informazioni sul docu-film:

Il docu-film Libro delle ombre, una produzione Natia Docufilm che nasce dal regista e docente Giuseppe Carrieri insieme a due studenti – Kevin Greguoldo alla produzione creativa e Ginevra Solaroli come aiuto-regia – , i quali hanno realizzato a Hiroshima un progetto che prende avvio dallo scoppio della bomba atomica, ma si spinge oltre, cercando nuove traiettorie narrative ed emotive.

Il docu-film Libro delle ombre è una produzione Natia Docufilm, in collaborazione con TV2000, in collaborazione con gli studenti della Laurea Magistrale in Televisione, Cinema e New Media dell’Università IULM di Milano, che hanno partecipato de in tutte le fasi di realizzazione, realizzato con il sostegno dei fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Giuseppe Carrieri è regista e docente del Laboratorio Avanzato di Regia Cinematografica presso l’Università IULM, nonché coordinatore della factory IULMovie LAB.

Si ringrazia Natia Docufilm per i materiali.