Aspettando Godot, dai Quaderni di regia e testi riveduti di Samuel Beckett

Nel 1953 venne per la prima volta portato in scena Aspettando Godot, un’opera cui Samuel Beckett si era dedicato tra il ‘48 e il ‘49 e che avrebbe garantito la fama del suo ideatore e sancito la sua appartenenza al Teatro dell’assurdo. Inizialmente, non è stato lo stesso scrittore ad occuparsi della messa in scena dell’opera, sebbene sia stato sempre coinvolto nel suo allestimento. Per esempio, nel 1952 assistette alle prove dello spettacolo, sotto la regia di Roger Blin, per poi affiancarlo nel ‘61.

Aiutò gli anni successivi registi come Anthony Page, nella produzione londinese al Royal Court, oppure Deryk Mendel che dirigeva la compagnia dello Schiller Theater. Per anni ha avuto a che fare con gli attori che avrebbero interpretato Vladimir ed Estragon, finché non gli fu offerto di dirigere lui stesso Waiting for Godot presso lo Schiller Theater di Berlino nel 1975.

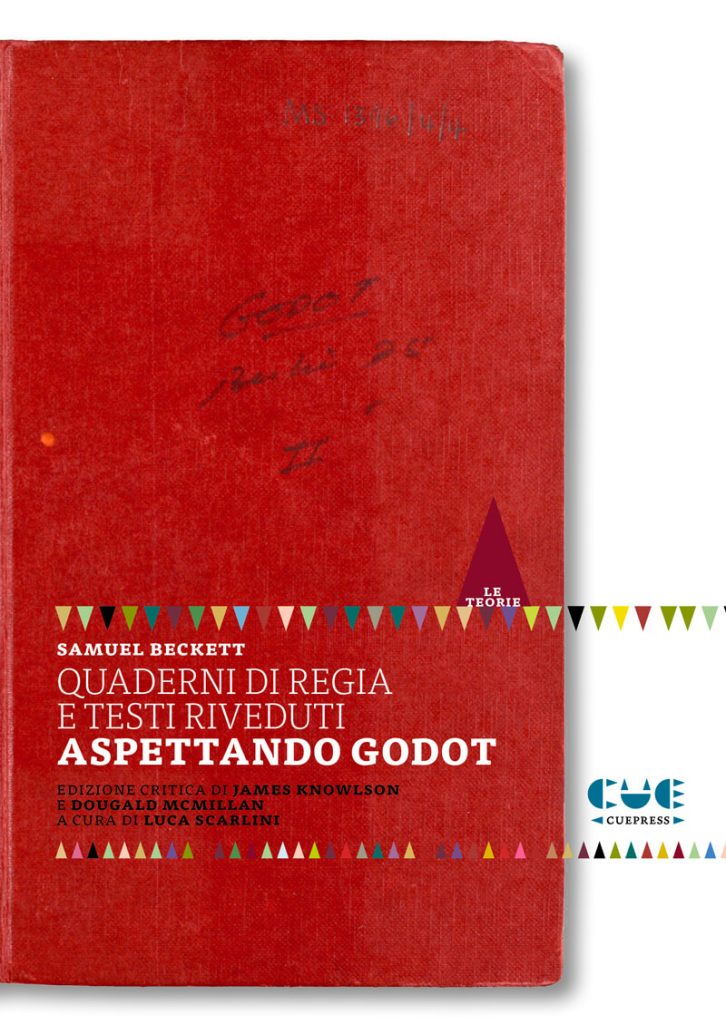

Non era la sua prima volta alla regia, perché aveva diretto altri suoi testi come Finale di partita (1967), L’ultimo nastro di Krapp (1969) e Giorni felici (1971). Ma è la prima volta che dirige proprio Aspettando Godot. È un momento importante per comprendere la crescita di Beckett sia come regista, sia soprattutto come autore di teatro. Il suo quaderno di regia, pubblicato dalla Cuepress, è un’occasione per il lettore e per lo studioso di Beckett di comprendere il grande lavoro di revisione, rimaneggiamento e analisi che lo scrittore, nonché regista, ha operato sul testo.

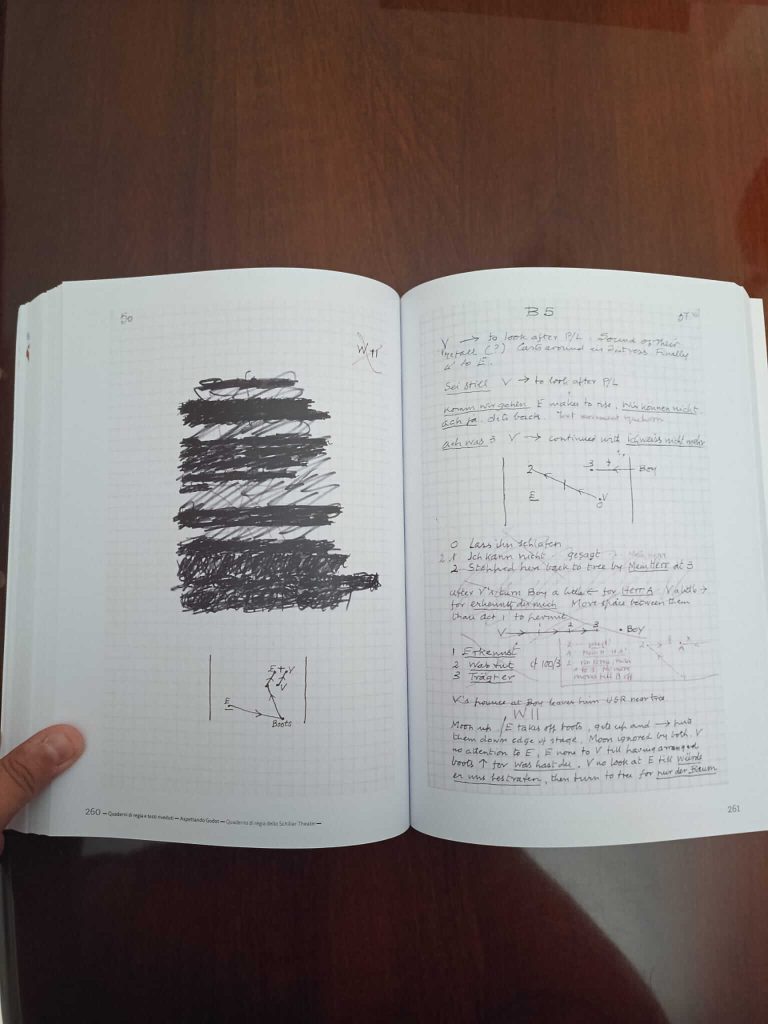

Il quaderno riporta sulla destra le battute dei personaggi e sulla sinistra i calcoli, i movimenti scenici, le didascalie di Beckett e permette di comprendere il grado di studio e di ricerca dello scrittore, nonché tutti i significati metaforici e storici che l’autore intendeva dare all’opera. Grazie a questo quaderno, quindi, possiamo colmare (per quanto possibile) anche una serie di dubbi su alcuni dei significati di questa misteriosa opera. Innanzitutto, si ha la conferma della forte impronta cristologica dei due personaggi che, come i due ladroni del Vangelo di Luca, sono chiamati ad attendere Cristo e a interrogarsi sulla sua natura divina e sul significato stesso della vita.

All’interno di una strada di campagna, ambientazione della tragicommedia, i due vagabondi protagonisti, simbolo l’uno della terra e l’altro dell’aria o del cielo, sono condannati ad attendere qualcosa che non accade, l’avvento di qualcuno che non si presenterà mai in scena. E queste due figure esistono in virtù di tale eterna attesa. L’albero, presente in scena, è il simbolo proprio di una croce, intorno alla quale sono disposte le due figure, proprio come quelle dei ladroni.

E qui, nell’attesa di qualcuno che non arriva, nella consapevole mancanza di senso della vita, i due vagabondi assistono all’arrivo di Pozzo, un laido figuro, che giunge in scena con Lucky, una sorta di schiavo che tiene legato a sé da una corda. I due giungeranno sia nel primo che nel secondo atto, facendo percepire al pubblico da quanto Vladimir ed Estragon stiano attendendo Godot. E, infatti, nel secondo atto Pozzo sarà cieco e Lucky muto, segno del potere distruttivo del tempo.

Pozzo urlerà contro i due, irritato dalle loro continue domande su come e perché siano diventati l’uno muto e l’altro cieco, ma soprattutto sul quando, visto che credono di aver incontrato i due solo il giorno prima:

“Ma la volete finire con le vostre storie di tempo? È grottesco! Quando! Quando! Un giorno, non vi basta, un giorno come tutti gli altri, è diventato muto, un giorno io sono diventato cieco, un giorno diventeremo sordi, un giorno siamo nati, un giorno moriremo, lo stesso giorno, lo stesso istante, non vi basta? (Calmandosi) Partoriscono a cavallo di una tomba, il giorno splende un istante, e poi è di nuovo la notte” (Samuel Beckett, Teatro, Einaudi, Torino 2014, p.91).

La vita è, proprio come in Pedro Calderón de la Barca, un sogno, un’attesa ostinata di qualcosa che pian piano consuma chi attende. Beckett mette su un triangolo, ai cui vertici troviamo l’attesa, il silenzio e la mutilazione. I personaggi vivono e perciò seguono l’andamento di questo triangolo, per poi spegnersi del tutto, consumare la loro esistenza in un eterno silenzio.

E così, Beckett ricrea la società del tempo, in cui la cultura e la storia europea, che ha provocato la Shoah e la guerra, deve lasciare il passo alla modernità, al capitalismo, allo scontro tra le due nuove super potenze. E in questo scenario, l’essere umano, proprio come Vladimir ed Estragon, non ha alcun potere e può solo attendere la sua fine oppure qualcuno che rivoluzioni tutto, che porti la cessazione della sofferenza, la pace. E che ruolo può avere l’artista in questo tetro scenario? Lo spiega lo stesso Beckett proprio con il suo teatro: adoperare la scrittura per riflettere sul presente, strappare il velo di illusioni che circonda l’uomo e spronarlo a tornare a vivere. Accettare che la condizione umana è caratterizzata dall’assurdo, che è priva di logica e che nessuno può salvarci se non noi, adoperando ciò che abbiamo a disposizione.

Poter visionare e leggere il quaderno di Beckett ci permette di conoscere fino in fondo il suo pensiero e comprendere un’opera che non cessa di affascinare i lettori di ogni tempo. Una lettura che non posso che consigliare e che ha arricchito le mie conoscenze su questo affascinante ed eclettico artista.

Il libro recensito è stato cortesemente fornito dalla casa editrice.