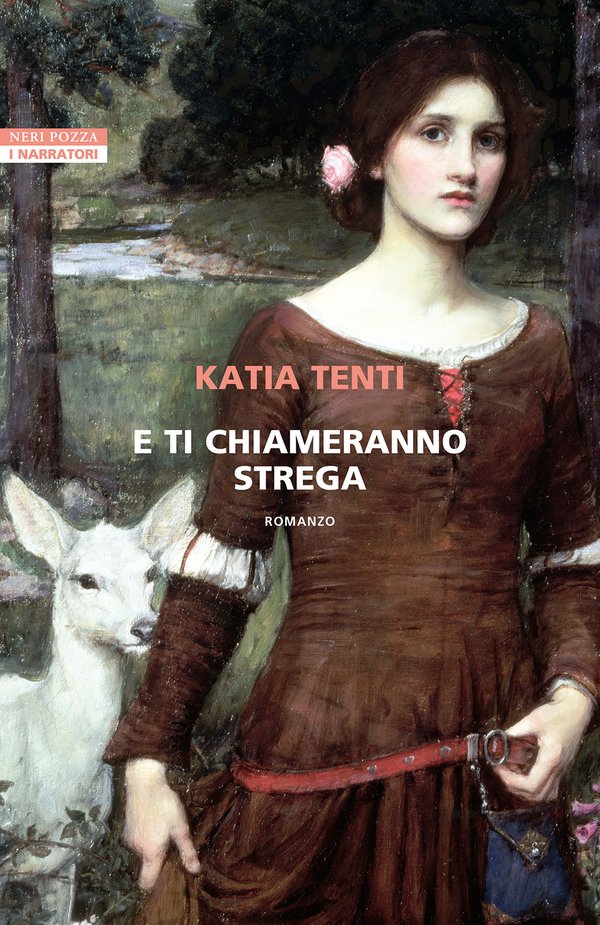

E ti chiameranno strega, romanzo di Katia Tenti – Recensione

“Vi diranno che erano malvagie: mentiranno. Erano donne gentili e abituate al dolore, pronte a togliersi il pane di bocca per proteggerti. Donne rabbiose, perché quando sei sola ti devi difendere. Donne ingenue, come a lungo sono stata io: conosciamo cose che nessuno conosce, e di cui hanno bisogno, è questo il nostro valore, e non vorranno farne a meno, dicevo. Mi sbagliavo.” 1

L’immaginario collettivo ha spesso dipinto la strega come una figura oscura, dedita a pratiche malefiche e legata al diavolo. E la stessa etimologia della parola, di origine latina, ci riporta a un uccello notturno associato a presagi funesti, che si trasforma con il tempo in una donna con poteri magici. L’immagine della strega è stata, per secoli, plasmata da stereotipi, spesso distorti e negativi.

Katia Tenti, nel suo nuovo romanzo E ti chiameranno strega, edito da Neri Pozza, ci offre una panoramica affascinante e complessa, invitandoci a riconsiderare questa figura attraverso il racconto di due donne, distanti nel tempo ma unite da un destino comune. La scrittrice e mentore letterario, con una profonda conoscenza dei fenomeni di devianza, approfondita dai suoi studi, ci immerge in un’epoca segnata da discriminazioni e persecuzioni, dove la paura dell’ignoto e l’arroganza del potere patriarcale alimentava roghi e sospetti.

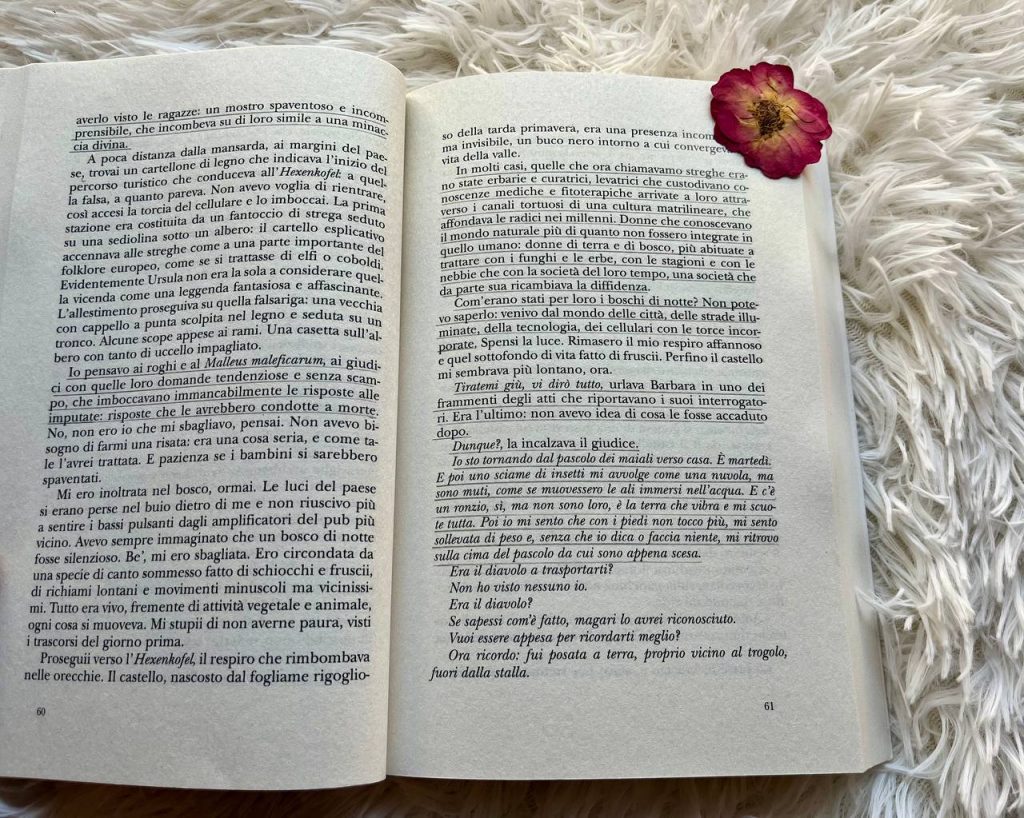

Attingendo da tematiche importanti e da fatti storici realmente accaduti, il romanzo fa luce sugli orrori di ieri tramite una riflessione contemporanea sulla devianza sociale. La caccia alle streghe fu un vero e proprio meccanismo di controllo sociale, volto a penalizzare la fascia più emarginata dell’epoca: le donne. Il concetto stesso di stregoneria era estremamente vago e mutevole nel tempo. Si riferiva, più in generale, a qualsiasi pratica magica, rituale o credenza che si discostava dalla dottrina cattolica ufficiale. Il Tre e il Quattrocento, in particolare, furono secoli in cui i religiosi scrissero diversi trattati sul tema della demonologia. Questo movimento s’intensificò soltanto nel 1484, quando il Papa Innocenzo VIII scrive la bolla Summis desiderantes affectibus in cui incaricò due inquisitori, Heinrich Krämer e Jacob Sprenger di procedere contro le streghe tedesche. Nel 1487 i due frati domenicani pubblicarono il Malleus Maleficarum o “Martello delle Streghe”, l’esempio più estremo di come la paura e la superstizione possano portare alla persecuzione di innocenti. Dunque, dove sta la malvagità delle donne?

“Sono poco intelligenti, ciarliere, vendicative, colleriche, invidiose, volubili, mentitrici, lascive, insaziabili nei loro desideri sessuali…insomma, sono difettose alla base, una facile preda del demonio. Animal imperfectum, le definisce il Malleus. Animali imperfetti…”2

Sono donne che fanno paura in epoche e luoghi diversi, costrette a mentire nel tentativo disperato di sottrarsi alle torture prolungate. Si dicono capaci di magie, di temporali, grandini e tuoni. Confessano infanticidi e malefici, alcune di esse affermano di essere spose del diavolo e regine della terra degli angeli. Ma chi era davvero una strega, al di là di queste rappresentazioni?

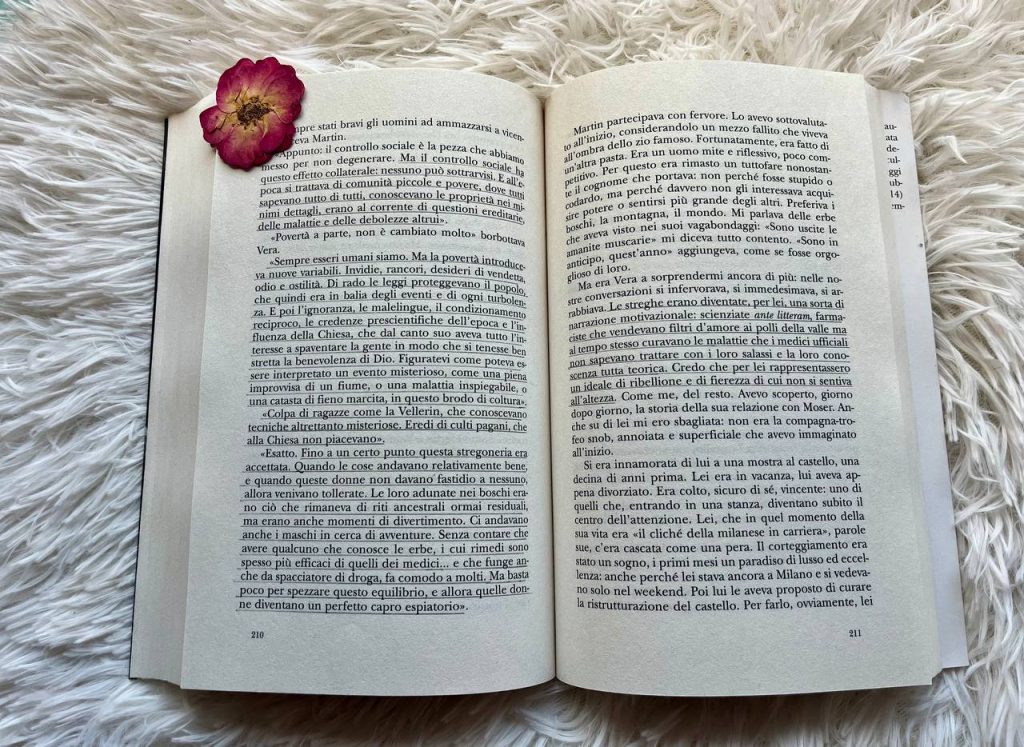

“Quelle che ora chiamavano streghe erano state erbarie e curatrici, levatrici che custodivano conoscenze mediche e fitoterapiche arrivate a loro attraverso i canali tortuosi di una cultura matrilineare, che affondava le radici nei millenni. Donne che conoscevano il mondo naturale più di quanto non fossero integrate in quello umano: donne di terra, di bosco, più abituate a trattare con i funghi e le erbe, con le stagioni e con le nebbie che con la società del loro tempo, una società che da parte sua ricambiava la diffidenza.”3

All’interno della narrazione la voce di Barbara Vellerin, striga, guaritrice ed esperta conoscitiva della terra, si intreccia e alterna con quella di Arianna Miele, antropologa che, cinquecento anni dopo, si ritrova a dover curare una mostra dedicata alle streghe dello Sciliar di cui fu protagonista la stessa Barbara e circa altre trenta donne. È il vigore di Arianna a condurla in un continuo scontrarsi con la rigidità delle convinzioni di Moser, proprietario del castello di Fiè, volendo raccontare la storia di queste donne senza voce. In tal modo, la ricerca del processo di stregoneria si lega alla voce di colei che riporta alla luce i fatti realmente accaduti.

Un viaggio nel passato che risuona prepotentemente nel presente: parliamo di riscatto, soprusi e violenza. Katia Tenti ci consegna un romanzo che scava nelle ferite di un’epoca segnata dal peso dei pregiudizi e sulle fragilità della verità. La scrittura semplice e incisiva ci conduce tra le pieghe di un mistero che si dipana lentamente, rivelando la complessità dei personaggi e le dinamiche di un contesto storico ricco di sfaccettature.

La Tenti costruisce, con grande maestria, un mondo credibile e vivido con atmosfere intense dove storia e leggenda si fondono, dando voce a donne che per secoli sono state relegate al silenzio. I personaggi e le loro storie si intrecciano continuamente, tenendo il lettore incollato alle pagine, dove il tema della giustizia risuona come un appello, un invito a non lasciar insabbiare i crimini del passato, ma a imparare dagli errori.

“Il castello mi parve meno spaventoso ora che ne ero uscita indenne. Mi girai di fronte, inspirai l’aria che sapeva di muschio e di pietra. Barbara Vellerin, lo sentivo, era lì con me. Era negli alberi e nelle rocce della valle. Nelle piante che morivano in autunno per rinascere in primavera. Nella mia pancia. La Signora del Gioco soffiava nel vento a confortare tutti gli animali imperfetti del mondo, per proteggerli dall’ingiustizia e dal sopruso.”4

Note:

1 K. Tenti, E ti chiameranno strega, Neri Pozza Editore, Settembre 2024, Vicenza, p. 20.

2 Ivi, p. 48.

3 Ivi, p. 61.

4 Ivi, p. 300.

Il libro recensito è stato cortesemente fornito dalla casa editrice.