Tra Ricerca, restauro e racconto: il riallestimento delle sale di Iti e Neferu e di Ahmose al Museo Egizio di Torino

Dall’8 luglio due nuovi riallestimenti al Museo Egizio: sono le sale dedicate alla tomba di Iti e Neferu e alla Principessa Ahmose. Frutto di un lavoro di ricerca e rilettura delle fonti d’archivio, di scoperte inattese nei depositi, le sale raccontano l’archeologia di inizio Novecento di Schiaparelli e Rosa.

Torino, 8 luglio 2025 – Studiare il patrimonio di reperti dell’antico Egitto e approfondire la vita degli archeologi che hanno contribuito a far emergere i tesori di questa antica civiltà riserva ancora sorprese e nuove scoperte. È il caso della sala di Iti e Neferu e della saletta dedicata alla Principessa Ahmose del Museo Egizio, oggetto entrambe di un riallestimento che apre al pubblico l’8 luglio, grazie al lavoro di studio e ricerca dei curatori del Museo: Beppe Moiso, Enrico Ferraris e Cinzia Soddu e alla progettazione espositiva di Enrico Barbero e Piera Luisolo.

Due le novità assolute dei riallestimenti: il ritrovamento di una pittura appartenente al ciclo decorativo della tomba di Iti e Neferu, nei depositi del Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino, durante un riscontro inventariale, e i calzari in cuoio della Principessa Ahmose, risalenti alla XVIII dinastia, per la prima volta esposti al pubblico, dopo un delicato lavoro di restauro.

“Stiamo aggiornando gli allestimenti permanenti per integrare i risultati più recenti della ricerca sulla collezione e per migliorare l’accessibilità dei contenuti. Particolare attenzione è rivolta all’esposizione dei resti umani. Ricostruire i corredi funerari non è solo un’operazione scientifica, ma anche un gesto di rispetto: significa trattare questi reperti come testimonianze di vite vissute, tenendo conto delle implicazioni etiche e culturali che comportano“, ha dichiarato il direttore del Museo Egizio, Christian Greco.

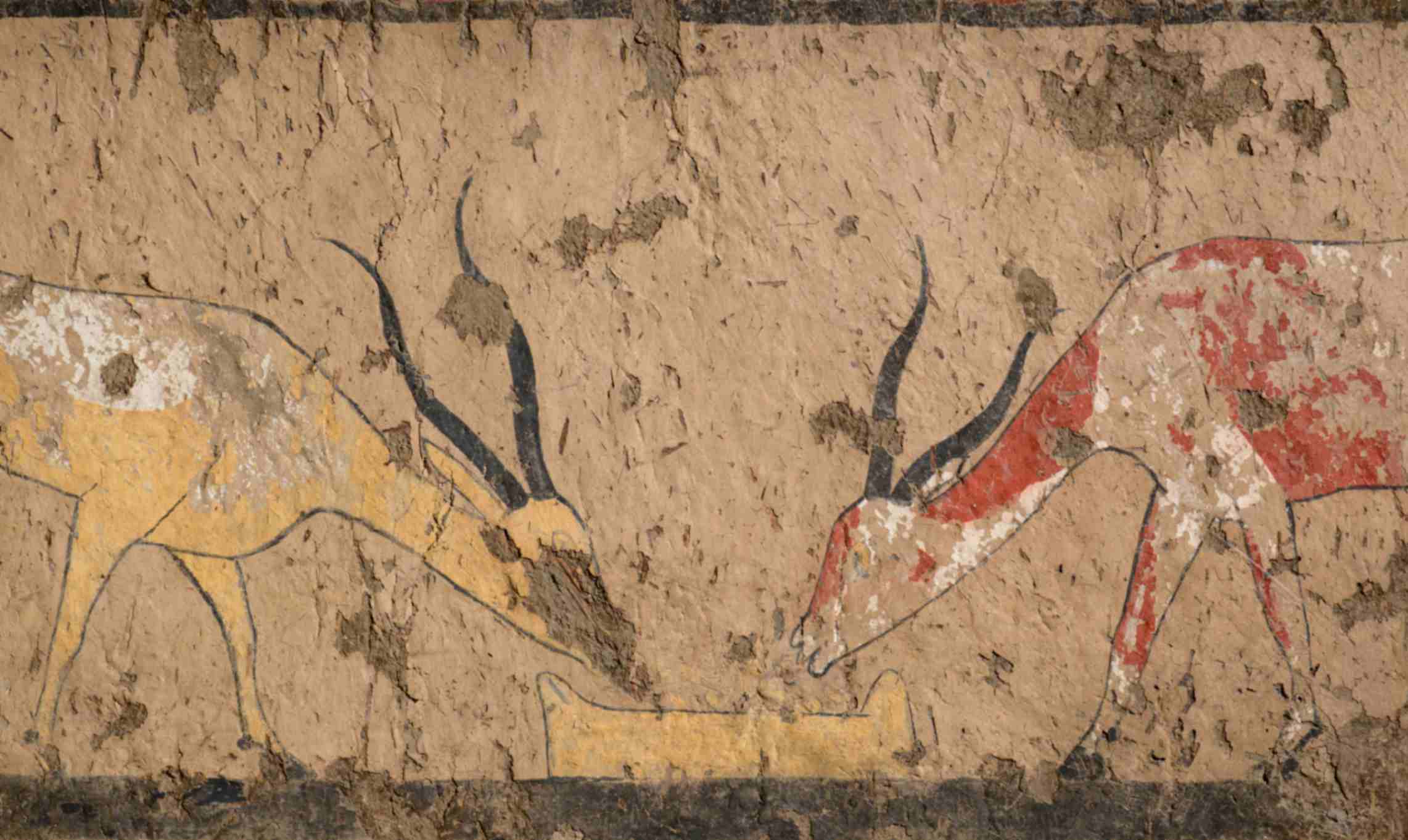

La sala dedicata alla ricostruzione della tomba di Iti e Neferu in Museo è stata rivista architettonicamente, sulla base di una serie di studi condotti sulla struttura della tomba, sui suoi 14 pilastri, attraverso il parallelo con altre tombe coeve, sulla base di fotografie scattate dallo stesso Schiaparelli.

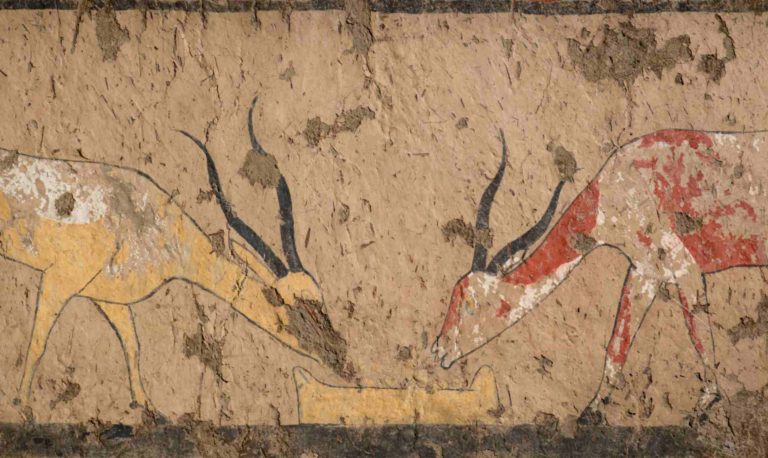

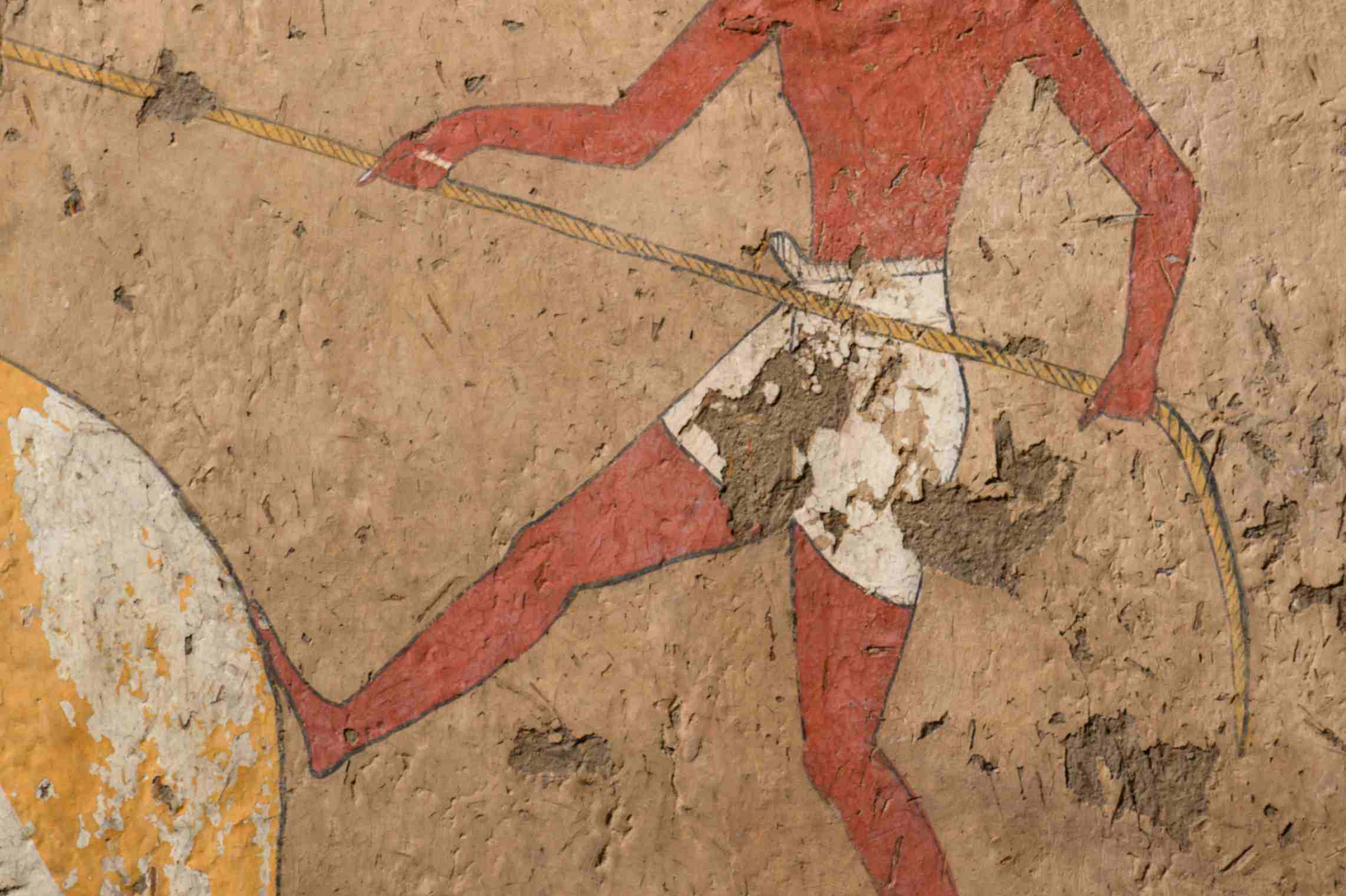

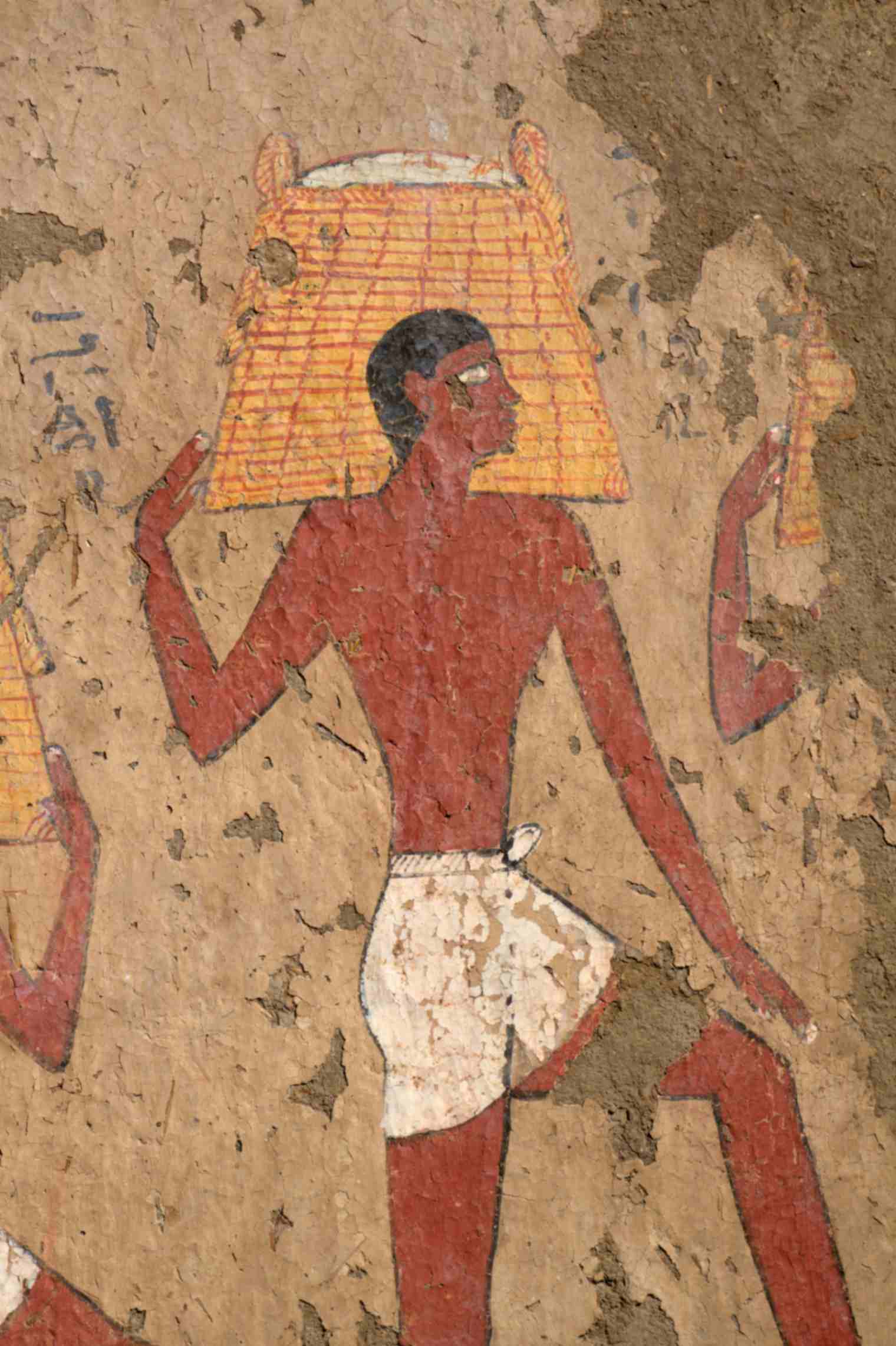

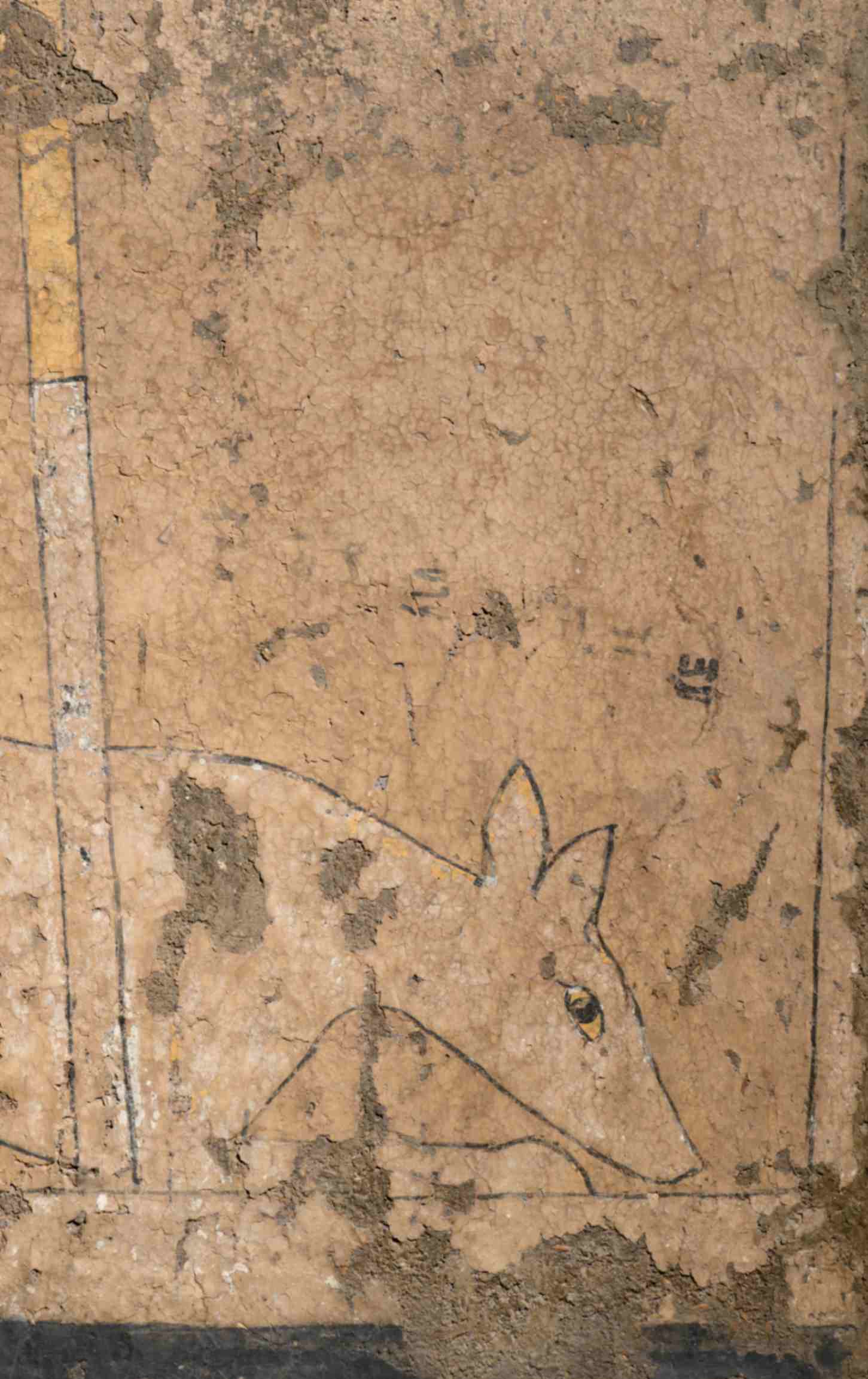

Delle 36 pitture originariamente staccate dalla tomba e arrivate a Torino nel 1924, dopo un lungo restauro a Firenze, operato da Fabrizio Lucarini, ne furono esposte in museo 29. Una delle 7 mancanti è riemersa recentemente dai depositi del Museo di Antropologia ed Etnografia di Torino e attualmente è ancora oggetto di un delicato lavoro di restauro; mentre le altre, andate perdute, ci sono note solo attraverso fotografie di archivio. L’intero corpus delle pitture è tuttavia visibile nell’archivio storico fotografico online dell’Egizio, che contiene circa 2mila immagini digitalizzate, che documentano l’intera attività archeologica condotta dal Museo in Egitto, tra il 1903 e il 1937.

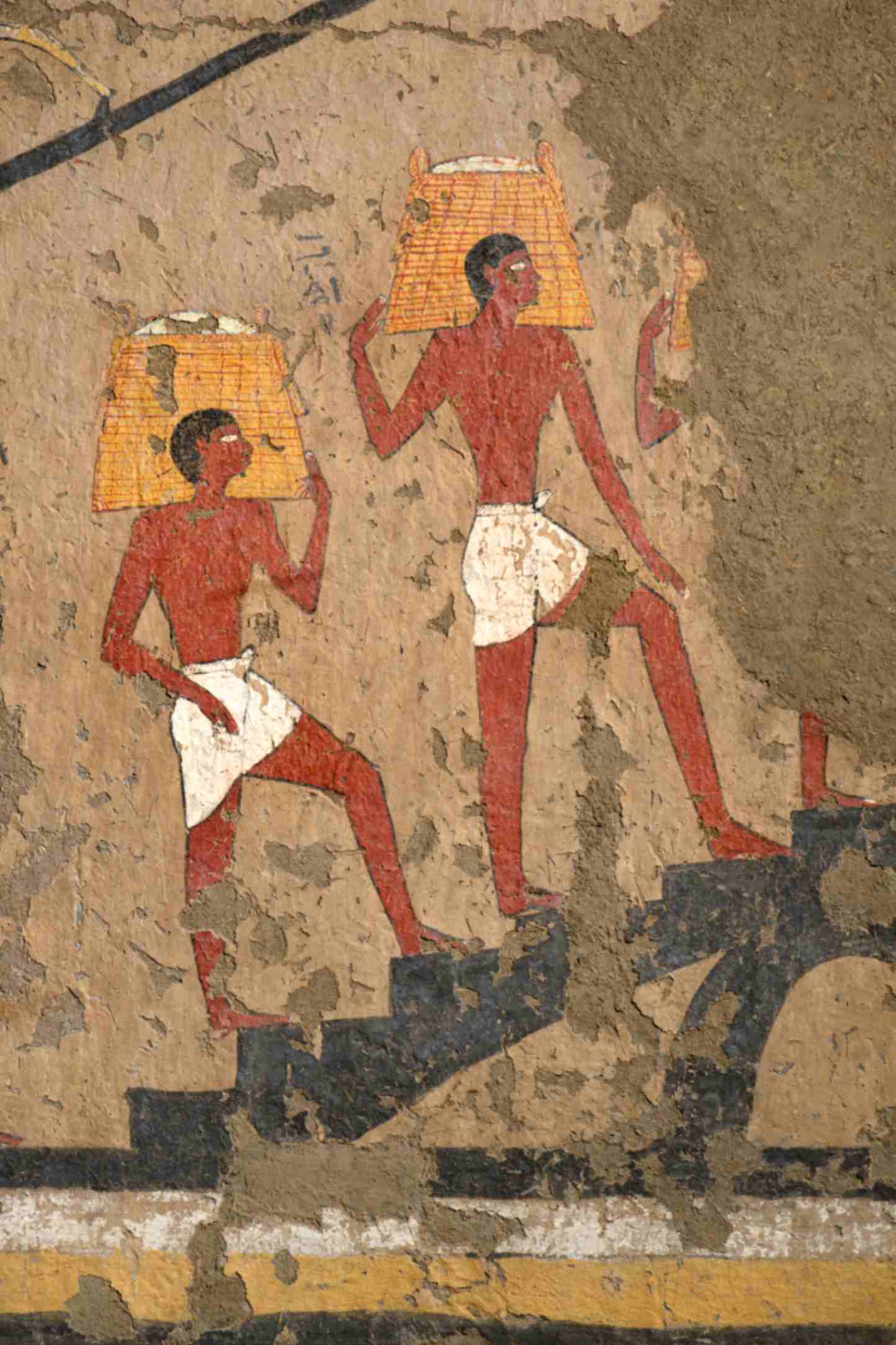

Il nuovo allestimento della tomba di Iti e Neferu non è soltanto un aggiornamento espositivo, ma anche un modo per restituire al pubblico una pagina fondamentale della storia del Museo e dell’archeologia italiana, legata alla campagna di scavo del 1911 a Gebelein, condotta da Virginio Rosa, giovane chimico e botanico, in procinto di diventare egittologo, scomparso prematuramente a soli 26 anni.

Ǫuella di Gebelein fu l’unica, delle dodici missioni promosse da Ernesto Schiaparelli, a disporre di una documentazione ampia e dettagliata. La figura di Virginio Rosa emerge come centrale non solo per l’importanza della scoperta, ma anche per le notevoli capacità fotografiche in ambito archeologico: il suo patrigno, Secondo Pia, fu il primo a documentare fotograficamente la Sindone e lo stesso Rosa fu il primo a impiegare lastre fotografiche a colori in una missione archeologica di Schiaparelli, testimoniando con straordinaria modernità le fasi dello scavo.

La figura di Virginio Rosa e le sue scoperte saranno presto oggetto di un volume della collana Studi del Museo Egizio (Franco Cosimo Panini Editore), intitolato 1311: l’Egitto di Virginio Rosa e scritto da Beppe Moiso. Il libro restituirà, attraverso la documentazione archivistica e il giornale di scavo, compilato da Rosa, i disegni, gli scambi epistolari con Schiaparelli, uno spaccato sulle varie attività collegate alla ricerca archeologica e sulle istruzioni lasciate da Schiaparelli per condurre correttamente uno scavo.

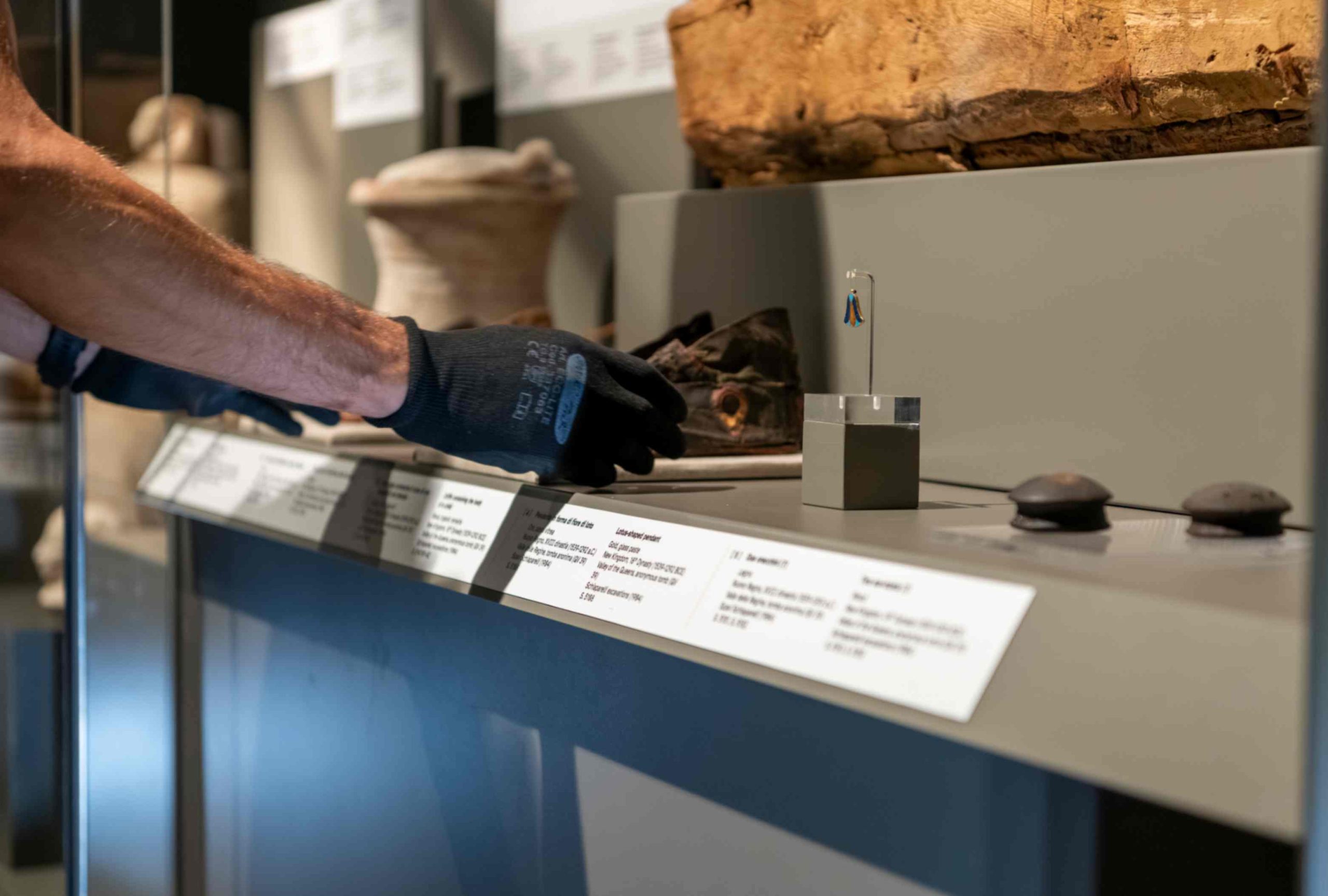

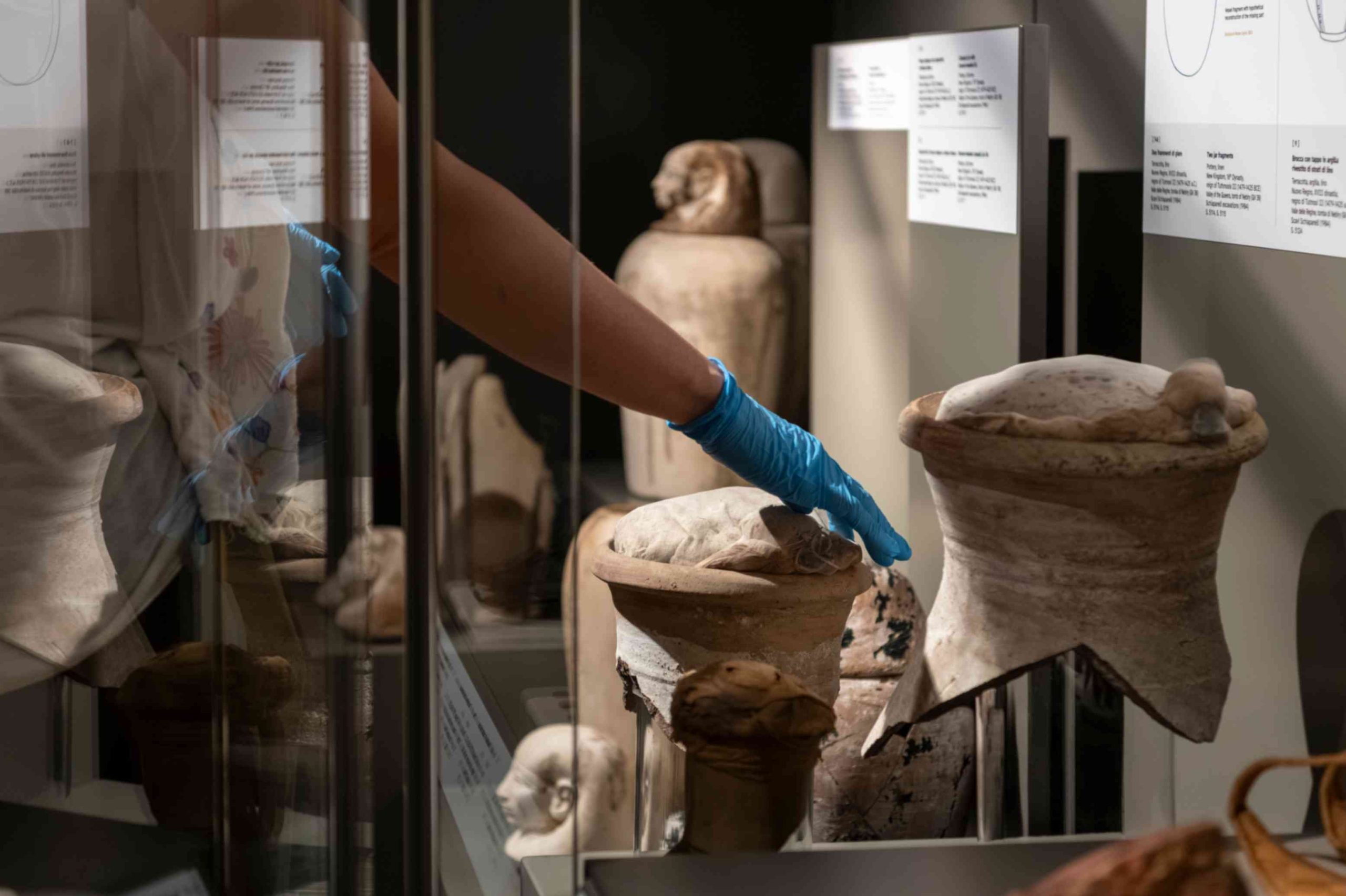

La saletta dedicata alla Principessa Ahmose, al primo piano del Museo, accanto a quella di Nefertari, è stata riallestita secondo una logica narrativa coerente, che mette al centro il ruolo dell’archeologo e l’importanza della documentazione d’archivio e delle scienze della conservazione. Accogliendo la frammentarietà dei reperti come un’opportunità narrativa, il museo ha trasformato la parzialità dei materiali in occasione di approfondimento e riflessione sul lavoro dell’archeologo.

Il nucleo narrativo si concentra sui reperti recuperati dai depositi: i calzari in cuoio della principessa, restaurati con grande perizia da Francesca Gaia Maiocchi e Giulia Pallottini, restauratrici del Museo, un frammento di tessuto su cui poggiavano i monili della principessa. L’interpretazione di oggetti frammentari è affidata ai disegni ricostruttivi del curatore Paolo Marini, che rendono leggibili reperti altrimenti difficili da comprendere e illustrano al pubblico il processo di ricostruzione e lettura archeologica.

Il tema dell’esposizione delle mummie e, più in generale, dei resti umani è da tempo oggetto di un’attenta riflessione da parte del Museo, che negli ultimi dieci anni ha affrontato questa questione con particolare sensibilità, consapevole della complessità delle implicazioni etiche e della varietà di percezioni culturali dei visitatori, provenienti da contesti e tradizioni molto differenti tra loro.

Proprio per rispondere a queste sfide, è stato istituito all’interno del Museo un Comitato etico, con l’obiettivo di guidare e accompagnare le scelte espositive, nel rispetto della dignità dei reperti umani e delle diverse sensibilità contemporanee.

Nel caso del riallestimento dei resti di Ahmose, il Museo ha scelto una soluzione innovativa e rispettosa: è stato realizzato un guscio protettivo in fibra di basalto, modellato con precisione sulle forme irregolari del reperto. La presenza di microfori distribuiti su tutta la superficie consente un’efficace e invisibile ventilazione del volto, garantendo al contempo la conservazione ottimale e una presentazione rispettosa del reperto.

L’impegno del Museo in questo ambito continua a orientarsi verso un dialogo aperto e consapevole con il pubblico, nel segno della responsabilità scientifica, dell’inclusività culturale e del rispetto della persona anche oltre la morte.

Le pareti delle vetrine dedicate ad Ahmose, a Nebiry e alla tomba denominata Ǫueens’ Valley 3G riportano l’indicazione delle tombe di provenienza, inserite in una mappa della Valle delle Regine, che restituisce unità e contesto agli scavi condotti da Schiaparelli in quella zona. Il racconto si articola attraverso nuovi testi, apparati grafici, e ricostruzioni visive che aiutano a comprendere le caratteristiche di queste sepolture, meno monumentali rispetto a quella di Nefertari, ma comunque appartenenti a personaggi di alto rango.

Nel basamento della principessa Ahmose sarà visibile l’infografica riguardante il telo funerario. Il lenzuolo funebre che avvolgeva il corpo di Ahmose, ritrovato in frammenti, è anche uno dei primi esempi di Libro dei Morti e risale alla fine della XVII dinastia (circa 1540 a.C.). Grazie alla ricostruzione del testo, si stima che in origine fosse lungo 4 metri e largo oltre un metro.

I reperti della tomba di Nebiry tra cui i suoi vasi canopi e ceramiche di imitazione cipriota, restituiscono l’immagine di un alto funzionario a contatto con circuiti internazionali e inserito in una rete di scambi che rifletteva lo status e le relazioni esterne dell’Egitto del Nuovo Regno.

L’intento è stato quello di costruire un racconto coerente e accessibile, che unisce la documentazione archeologica, il restauro e la riflessione museografica.

Grazie a questo intervento, le sale dedicate a Nefertari e Ahmose risultano oggi più armoniche e coerenti, non solo dal punto di vista visivo, ma anche narrativo. La frammentarietà di alcuni oggetti è trasformata in un’opportunità di racconto minuzioso, offrendo al pubblico uno sguardo ravvicinato e consapevole sul lavoro dell’archeologo, sull’importanza della conservazione e sulla capacità del museo di rinnovarsi attraverso la ricerca.

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa – Relazioni con i Media del Museo Egizio di Torino