Condannato alla fama: una vita di Samuel Beckett, saggio di James Knowlson – la vita e il metodo del drammaturgo

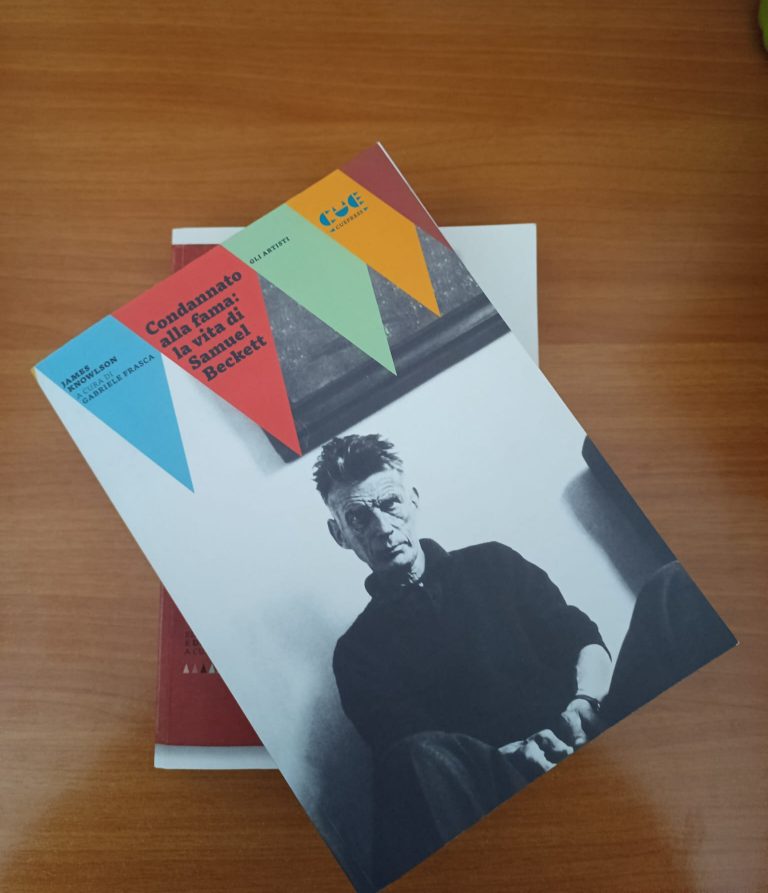

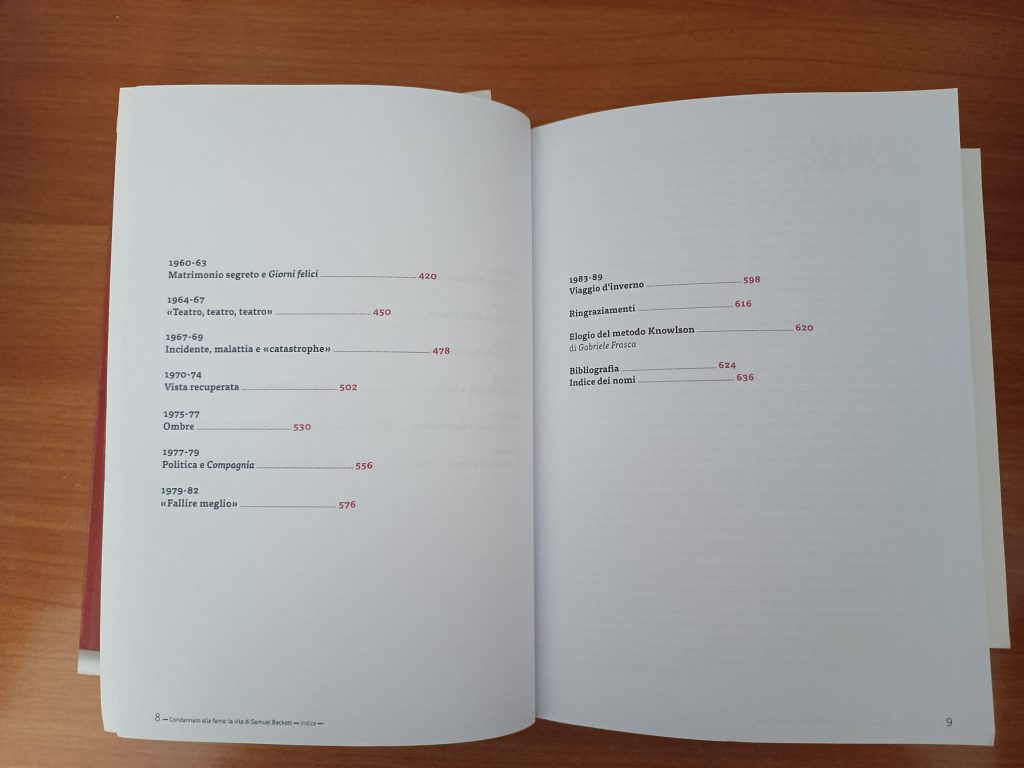

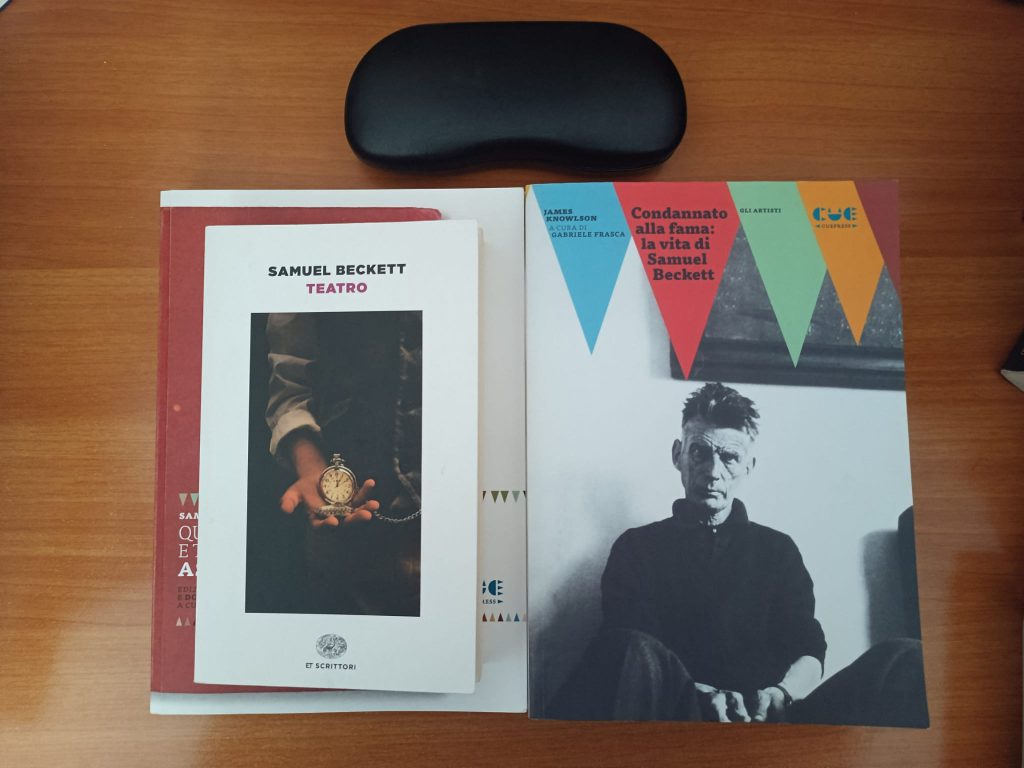

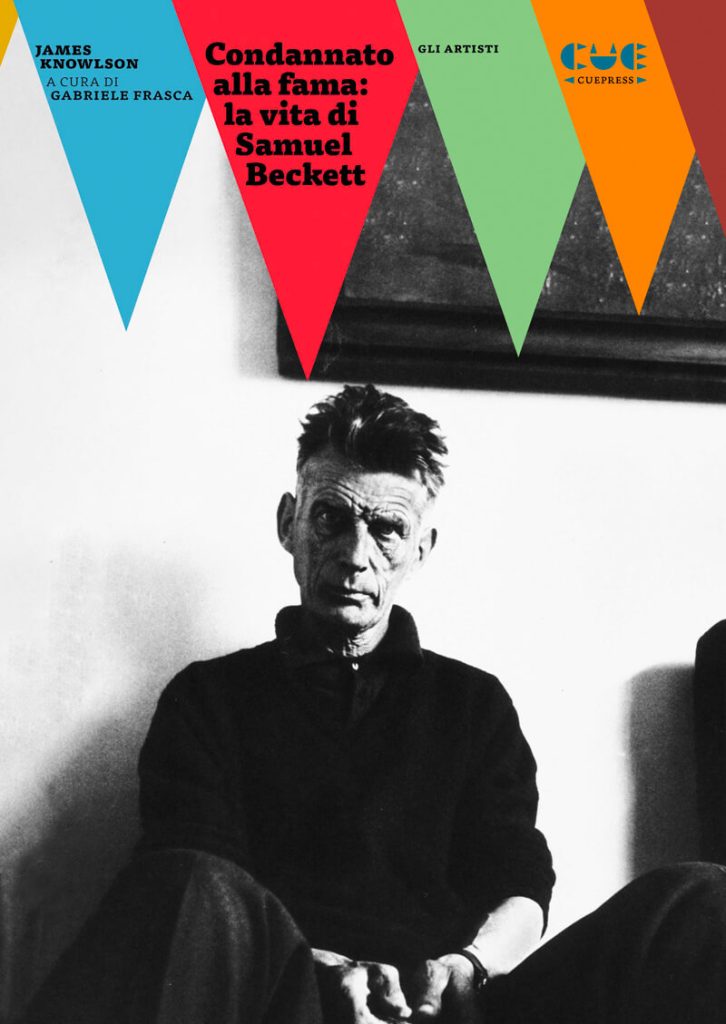

Qualche giorno fa, ho terminato di leggere un libro denso come quello di James Knowlson, edito da CuePress, col titolo Condannato alla fama: una vita di Samuel Beckett. Un saggio lungo seicento pagine e di una certa complessità, in grado di far entrare il lettore nella vita di questo geniale drammaturgo, traduttore, poeta, romanziere e finanche cineasta, rivelando quegli aspetti che solitamente non si studiano all’università o che comunque io non avevo mai incontrato nei miei studi.

Questo drammaturgo irlandese, che per l’intera durata della sua vita ha cercato di sperimentare e rappresentare le trasformazioni del suo presente, viene soprattutto ricordato per un nuovo genere teatrale, nonché filosofico, conosciuto con il nome di Teatro dell’assurdo, di cui è uno dei principali esponenti. Non è, naturalmente, il suo solo ideatore e rappresentate di questo nuovo modo di fare teatro, ma spesso viene associato ai due drammaturghi francesi Eugène Ionesco e Arthur Adamov, nonché al britannico Harold Pinter.

Ma che cos’è il teatro dell’assurdo? Innanzitutto, il termine è stato coniato da Martin Esslin nel saggio del 1961, intitolato proprio Teatro dell’assurdo, e tale denominazione indicherebbe una serie di opere teatrali, scritte tra gli anni quaranta e gli anni sessanta, nelle quali viene abbandonato ogni procedimento narrativo e razionale, sino al rifiuto di adottare un linguaggio logico e consequenziale. Questo tipo di teatro, quindi, consiste nel portare in scena dialoghi senza un apparente filo logico, tenuti insieme da un linguaggio atipico.

Le stesse trame non sembrano seguire un criterio logico-razionale, ma sembrano immerse e avvolte da un alone di sogno. Questo sia per poter sfuggire alla censura e al perbenismo imperante in quell’epoca (e che Beckett aveva sperimentato sulla sua pelle) sia per trasmettere un messaggio sulla guerra, sull’epoca corrente, sul potere dominante e sulla condizione umana, senza le trappole della razionalità e della logica. L’esigenza era quella di sfuggire alle regole del tempo, ma anche di creare qualcosa di totalmente diverso, che riflettesse l’atmosfera di quegli anni e la loro apparente mancanza di senso.

Sicuramente, come nota lo stesso James Knowlson nel saggio sulla vita di Beckett, molto della formazione di questo nuovo teatro è dovuto ai numerosi contatti che l’autore ha avuto con gli intellettuali e artisti di Parigi, dove si recava spesso da Roussillon, luogo in cui si era rifugiato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ed è proprio qui che tra il 9 ottobre 1948 e il 29 gennaio del 1949, influenzato dal teatro parigino e dalle sperimentazioni letterarie di Parigi, iniziò la stesura di Aspettando Godot in francese, per poi riprendere la stesura di quella che lo stesso autore definì una tragicommedia in due atti nel 1954, stavolta in inglese.

Per ricostruire tutto questo periodo, James Knowlson, professore emerito presso l’Università di Reading di Londra, ha recuperato i due massicci volumi di lettere che sono state pubblicate dalla Cambridge University Press tra il 2009 e il 2016. Ha usato questo vasto supporto cartaceo per ricostruire eventi della vita privata e dell’opera di Beckett che non era mai stati resi noti dalla critica. Un lavoro certosino, insomma, che ci rivela anche il metodo di questo eclettico artista, sempre presente alle prove fatte a teatro e pronto a dire la sua per quanto riguarda l’allestimento e la messa in scena delle sue opere, finché nel 1975 non si occupò lui stesso della regia tedesca di Aspettando Godot (Warten auf Godot) presso lo Schiller Theater di Berlino e, poi, di altre sue opere teatrali.

Knowlson, inoltre, ha anche curato una serie, pubblicata sempre dalla Cuepress, di Quaderni di regia e testi riveduti di Samuel Beckett, in cui mostra il modo in cui l’artista scriveva le sue opere, metodo che viene ricordato perfino da Francesco Piccolo in un libro edito da Einaudi nel 2024, che si intitola Scrivere è un tic. I metodi degli scrittori, pp. 24-25: il drammaturgo usava un quaderno di scuola a quadretti e sulla pagina destra scriveva il testo. Sulla pagina sinistra, invece, faceva delle aggiunte, inseriva qualche suo commento, annotava delle cifre e i movimenti scenici degli attori. Segno di come ogni cosa nel modo di fare teatro di Beckett fosse studiata a tavolino.

Scrive Ruby Cohn, a proposito della messa in scena berlinese che

“non si tratta di una regia in un senso tradizionale, ma di attenzione a chi guarda dove in ogni momento, con la vittoria, passaggio per passaggio, di ciascun attore sull’immobilità, con il disegno generale dei movimenti sul palco, con il contrasto di parole e gesti, con echi visivi, simmetrie e opposizioni” (R. Cohn, Just play: Beckett’s theater, Princeton University Press, Princeton 1973, p.7.).

ConCondannato alla fama: una vita di Samuel Beckett, James Knowlson ha scritto un saggio ricco e complesso, che può rivelarsi un valido strumento di comprensione e analisi dell’opera di Beckett e che rivela la stretta connessione tra la sua vita, le vicende storiche che ha vissuto e il modo in cui questo straordinario drammaturgo vede e intende l’opera d’arte.

Quando è stato insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1969, perché ha raccontato secondo la forma del dramma e del romanzo la condizione dell’uomo moderno, Beckett ha ritenuto che questa sarebbe una catastrofe, la fine della sua tranquillità. Infatti, racconta il professor Knowlson che il drammaturgo si nascose, per sfuggire alle interviste e alle foto dei giornalisti in un albergo a Nabeul. Sarebbe rimasto lì, finché non si fossero calmate le acque. Poi, fu avvistato nella hall dell’albergo qualche giorno più tardi, con un sigaro in bocca e i capelli cortissimi, e la stampa non gli diede tregua.

Era una delle persone più famose dell’epoca e riteneva, timido e geloso com’era della sua privacy, che fosse una condanna, più che una gioia. E, in quella circostanza, aveva sperimentato la forma peggiore di una condizione, quella della fama, di cui aveva già parlato nel suo unico lungometraggio, che si intitola proprio Film e che risale al 1965.

In questo suo lavoro, indagava sull’occhio della telecamera, che insegue il protagonista, interpretato da Buster Keaton, ovunque: in strada e perfino sulle scale di casa e nel suo appartamento, rendendone impossibile la fuga. E quello che voleva rappresentare attraverso l’occhio implacabile della telecamera, che stana ovunque le sue vittime, non era semplicemente il mezzo cinematografico, ma la fama, la gloria e quel desiderio degli altri di possedere chi è oggetto della fama.

A questa condizione Beckett sarà sempre condannato, sia quando sfuggirà alla morte durante la guerra, sia quando otterrà i suoi primi successi come scrittore, al punto che James Knowlon ha ritenuto di dover inserire tale condanna proprio nel titolo di questo straordinario volume, che consiglio agli addetti ai lavori e a chiunque voglia cimentarsi in una lettura complessa su uno dei più grandi drammaturghi del nostro tempo, che ha cambiato il nostro modo di concepire il teatro.

Il libro recensito è stato cortesemente fornito dalla casa editrice.