SCRIPTA MANENT V

Dallo scriptorium ai giorni nostri:

i codici manoscritti tra passato e futuro

Articolo a cura di Gianluca Colazzo e Mariano Rizzo

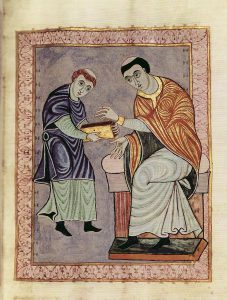

Nel suo capolavoro Il Nome della Rosa Umberto Eco fornisce la poetica descrizione di uno scriptorium, l’ambiente che nelle abbazie medievali era deputato alla copiatura dei testi: un vero e proprio tempio della cultura dove silenzio e rigore imperavano, all’interno del quale i monaci lavoravano alacremente per trascrivere a mano enormi volumi per preservarli dall’oblio cui altrimenti sarebbero stati sottoposti nei secoli bui dell’Età di Mezzo.

Il professor Eco, da illustre medievista qual era, di certo ben sapeva che la realtà dei fatti rispondeva solo in parte a questa rappresentazione che, per quanto precisa e accurata, nasceva con l’intento di suggestionare il lettore: uno scriptorium era infatti dotato di una rigida organizzazione e severe prassi lavorative, in quanto la realizzazione di un codex, un libro manoscritto, era un procedimento complesso e delicato che in qualsiasi momento poteva andare in malora. Ai copisti era richiesta estrema perizia, talvolta arricchita dalla conoscenza di certi “trucchi del mestiere” che venivano tramandati da maestro a discepolo. Per quanto le regole monastiche imponessero pazienza e metodo, dunque, lo scriptorium doveva apparire come una realtà vivace e dinamica, del tutto simile a una vera e propria catena di montaggio.

Il pregiudizio sul Medioevo

Questa visione degli scriptoria va di pari passo con lo stereotipo ben radicato sul Medioevo: l’opinione comune vuole che a partire dal secolo V, all’indomani della dissoluzione dell’Impero d’Occidente, si sia verificato un decadimento generale della cultura, dovuto alla sparizione delle biblioteche pubbliche e delle scuole, perdurato fino alle soglie del Rinascimento; in quest’ottica i monasteri e le abbazie andrebbero visti come roccheforti del sapere, indispensabili per la salvaguardia dei testi classici: addirittura la sopravvivenza di un testo rispetto ad altri sarebbe stata cagionata da un processo selettivo avvenuto proprio tra le mura di questi luoghi.

Questa accezione è oggi rigettata dalla maggior parte degli storiografi: nel Medioevo la cultura non scomparve, ma mutarono le infrastrutture a essa deputate e soprattutto il modo di fruirne; non dobbiamo dimenticare che gli studi ripresero già nel secolo IX, fenomeno questo che ebbe come esito eccellente la nascita delle università (secc. XI-XIII).

Perfino nei secoli iniziali di quest’epoca, inoltre, la domanda di testi non venne mai meno, anche al di fuori dei monasteri: si affermò infatti una forma di cultura “privata”, appannaggio delle famiglie più ricche che vedevano nell’erudizione una forma di status quo della quale il libro era un vero e proprio simbolo. Dobbiamo considerare infatti che il codex era un oggetto estremamente costoso: per ottenerne uno di cento-duecento carte membranacee occorreva sacrificare un intero gregge (o una mandria, a seconda della pelle utilizzata), al cui costo andava aggiunto quello degli inchiostri, della rilegatura e della manodopera.

I monasteri, che avevano elaborato la struttura degli scriptoria per soddisfare autonomamente il proprio fabbisogno di testi, divennero pertanto il punto di riferimento per chiunque ne necessitasse; una struttura economica aperta, dove si producevano indifferentemente codici per l’utilizzo interno (principalmente testi religiosi e di studio, di fattura modesta) e per conto terzi: in questo caso si trattava di testi eterogenei il cui lusso dipendeva dalla possibilità di spesa del committente.

L’attività degli scriptoria costituiva per i monasteri un prezioso fattore di autosostentamento intellettuale ed economico, e contrariamente a quanto si potrebbe pensare non si arrestò con la nascita dei centri scrittori urbani (secc. X-XIII): arrivò anzi alle soglie dell’età moderna, cadendo in progressivo declino solo con l’avvento della stampa; abbiamo tuttavia magnifici esemplari di manoscritti provenienti da scriptoria monastici risalenti ai secoli XVII e XVIII.

Dentro lo scriptorium

L’organizzazione dello scriptorium non può essere riassunta in un modello di base, poiché essa dipendeva da svariati fattori: il numero di monaci, il loro grado di educazione, la disponibilità economica e la conseguente possibilità di allestire spazi e comprare materiali. Questi fattori potevano comportare la scelta di esternalizzare alcune attività: la stessa lavorazione della pergamena, ad esempio, nella quasi totalità dei casi avveniva fuori dal monastero, in quanto pochissimi erano i cenobi dotati di una conceria, e in ogni caso non è detto che essi producessero altro che manufatti in cuoio. Quel che è certo è che a occuparsi dell’approvvigionamento dei materiali doveva essere il dictator.

Il dictator era una figura complessa che presiedeva lo scriptorium e ne amministrava tutte le attività, ma aveva anche il compito di istruire i copisti: in altre parole era lui che decideva l’organizzazione del centro scrittorio, assegnando a ciascun monaco un determinato ruolo in base alla sua competenza e alle sue capacità peculiari; è quindi lecito pensare che, in base alla mole di lavoro e alla quantità di persone da gestire, ci potesse essere più di un dictator per un singolo scriptorium. Il dictator decideva altresì quale aspetto avrebbe avuto il manufatto finito: doveva quindi elaborare lo specchio grafico e decidere quali grafie adottare per le diverse porzioni del testo, ma soprattutto gli era chiesto di calcolare il numero di carte, ossia i fogli di pergamena che, ripiegati dalle due alle otto volte, avrebbero composto il fascicolo.

Il codice, come del resto i libri attuali, era formato da un insieme di fascicoli rilegati tra loro; a seconda di quante carte vi fossero all’interno, il fascicolo poteva assumere il nome di binione (due carte), ternione (tre carte) e così via; il quaderno che oggi utilizziamo quotidianamente mutua il nome dal fascicolo di quattro carte, detto anche quaternione. È importante notare che, in genere, si tendeva a comporre il codice con fascicoli dello stesso numero di carte: in altre parole troviamo libri di soli ternioni, di soli quaternioni e via discorrendo. Trovare un codice spurio fa nascere il sospetto che esso sia stato rimaneggiato.

Una volta deciso l’aspetto dello specchio grafico (numero di colonne e righe, marginature, eventuali decorazioni) si procedeva dunque con la rigatura, operazione della quale si occupava lo stesso copista: stranamente alle righe a inchiostro o grafite erano preferite quelle tracciate a secco, ovvero incidendo leggermente il foglio con uno strumento acuminato detto punctorium. Si è ipotizzato che i copisti avessero a disposizione altri aggeggi per rendere questa tediosa operazione più veloce, tra i quali una speciale rotella simile a quelle che oggi usiamo per tagliare la pizza; tuttavia non ci è pervenuto nessun esemplare di questi ammennicoli, che sopravvivono solo nelle descrizioni dei manuali di codicologia. Terminata l’operazione di rigatura, si poteva finalmente scrivere.

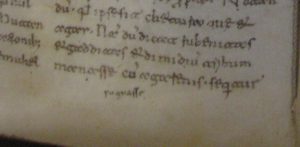

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il testo veniva trascritto sulle carte prima che queste fossero piegate e rilegate: i copisti scrivevano dunque su fogli sciolti, calcolando in precedenza quale posizione avrebbe avuto la singola pagina all’interno del fascicolo e il fascicolo all’interno del codice; confondersi era molto facile e la cartulazione (l’enumerazione delle carte con un numeretto nell’angolo in alto o in basso) spesso non era sufficiente: si usava allora apporre nei margini un reclamans, un vero e proprio “richiamo” che consisteva nello scrivere nel margine inferiore della carta di fine fascicolo la parola con cui iniziava il successivo. In sede di correzione i reclamantes venivano cancellati o ritagliati dalla pagina, ma non è raro trovarne di sopravvissuti sfogliando un codice.

Una volta terminata l’operazione di scrittura, il testo veniva corretto dallo stesso dictator o da un correttore preposto esclusivamente a questa operazione. Per la gioia dei filologi contemporanei, le tipologie di errori sono decine e decine, ed erano dovute massimamente al fatto che non sempre chi scriveva era anche in grado di leggere, o quantomeno non era abile nella lettura quanto lo era nella scrittura; l’errore, in ogni caso, non era motivo di particolare biasimo, in quanto errare humanum est: addirittura, quando fu inventata la stampa a caratteri mobili, la sensibile riduzione di errori fu interpretata come un segno diabolico (questo sarà oggetto di un futuro approfondimento). L’errore veniva emendato scrivendo la correzione nell’interlinea oppure dilavandolo con una mistura di latte e calce per poi riscrivervi sopra.

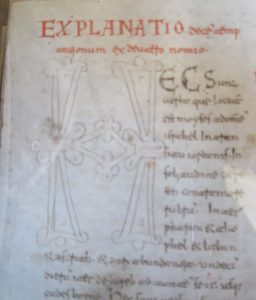

A questo punto si poteva procedere, se richiesto, alla decorazione del codice: sono rari i volumi completamente privi di decorazioni, poiché esse avevano la duplice funzione di abbellire il testo e di consentire l’orientamento nelle sue diverse ripartizioni. Le tipologie erano molteplici, ma ai fini della nostra trattazione è importante la distinzione tra rubricatura e illuminazione: con la prima si intende la vergatura di parti notevoli del testo con inchiostri di colore diverso da quello adoperato per il testo base, in genere il rosso (ruber, da cui il verbo rubricare); la seconda, che in origine indicava la sola applicazione della foglia oro, oggi si è estesa all’intera prassi decorativa, dalla miniatura alla realizzazione dei capilettera adornati.

La rubricatura poteva essere demandata allo stesso copista del testo base, a patto che questi fosse in grado di adoperare più grafie: le rubriche, infatti, spesso erano vergate con scritture diverse rispetto al testo base, quasi sempre di modulo maggiore e più antiche e solenni, allo scopo di evidenziare l’importanza di quella specifica porzione di testo. In genere con la rubrica si indicava l’inizio o la fine di uno dei testi contenuti in uno stesso codice, mediante le formule Incipit e Explicit: la prima delle due la utilizziamo ancora oggi nel linguaggio comune per indicare le parole iniziali di un testo.

L’illuminazione, invece, era quasi sempre appannaggio di una mano diversa, più portata al lavoro artistico: si è ipotizzato che talvolta gli scriptoria affidassero queste operazioni ad artigiani esterni, specie quando era richiesto l’utilizzo di materiali molto costosi e rari come la polvere di lapislazzuli o la foglia oro. Durante la fase di scrittura il copista lasciava liberi i riquadri che avrebbero accolto i capilettera o le miniature, inscrivendo al loro interno la lettera che poi il decoratore sarebbe andato a disegnare: tuttavia, per un motivo o per l’altro, questa operazione poteva non essere portata a termine, dunque non è inconsueto trovare i riquadri vuoti a eccezione delle lettere guida sopravvissute.

A seguito di un’ultima revisione il codice era pronto per essere rilegato: si rifilavano le carte in modo che tutte avessero la stessa dimensione, poi si cucivano in fascicoli che infine venivano legati tra loro. Non sempre al codice veniva fornita una coperta: i libri destinati allo studio o all’utilizzo intensivo si lasciavano avvolti in un foglio di cuoio grezzo, mentre ai codici più lussuosi erano apposti piatti lignei, talvolta intarsiati o incrostati di materiali preziosi.

Di mano in mano

Oggi siamo abituati a vedere il libro come un oggetto “statico”: il testo stampato è altro rispetto alle eventuali integrazioni manoscritte dei suoi possessori, per il semplice fatto che il primo è di natura “meccanica” e le seconde di natura “intellettiva”; per questo molti mal sopportano la presenza trale pagine di disegnini, scritte e sottolineature. Non era così per i codici medievali, laddove testo e integrazioni avevano sempre origine dalla mano umana; una volta uscito dallo scriptorium il codice veniva maneggiato da centinaia di persone nel corso dei secoli, molte delle quali aggiungevano al testo base commenti, aggiornamenti, confutazioni o idee personali: le cosiddette glosse, per accogliere le quali erano sin dall’inizio lasciati vuoti gli ampi margini della pagina. Il loro studio a livello paleografico è utilissimo per rendere più corretta la datazione del codice.

C’erano poi diversi metodi con cui gli studiosi sottolineavano o evidenziavano passaggi di loro interesse; un esempio è il famoso pie’ di mosca (¶), ancora oggi utilizzato per segnalare l’inizio di un paragrafo, che all’epoca aveva una pluralità di funzioni: il rinvio alle note o a successive porzioni di testo (oggi si fa lo stesso con gli asterischi), oppure la messa in risalto di una o più righe, che si otteneva allungandone il tratto orizzontale nell’interlinea superiore, fino a coprire tutte le parole che si desiderava evidenziare.

Un’usanza che risulta quantomai simpatica e attuale era quella di segnalare i passaggi interessanti con dei disegnini di fantasia: il più utilizzato tra essi era la manicula, una piccola mano con l’indice puntato sulla parola di rilievo. A seconda dell’abilità di chi li vergava, le maniculae e gli altri disegnini potevano assumere un aspetto particolarmente elaborato.

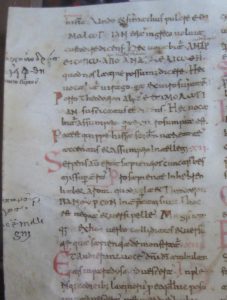

La firma del copista: i colophones

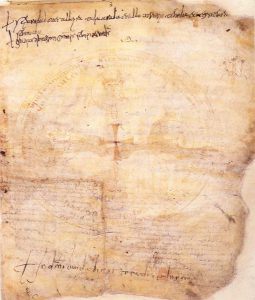

C’è infine un elemento codicologico che si viene a trovare all’intersezione tra le due vite del codice, dentro e fuori lo scriptorium: si tratta del colophon, poche righe che in genere si trovavano nell’ultima carta del codice. Sebbene non tutti i codici ne siano provvisti, i colophones sono della massima importanza perché rivelano indirettamente una grandissima quantità di informazioni.

Nei colophones si possono trovare le notizie più disparate: dal prezzo del codice finito e le voci spesa per i materiali con cui è stato realizzato al nome del copista o dei copisti che vi hanno lavorato; da parole casuali scritte solo per provare il corretto funzionamento della penna (in questo caso è più corretto parlare di probationes calami) a piccole poesie e citazioni.

Quando non era vergato per fini pratici, il colophon era una vera e propria concessione alla libertà dello scrivente, che come abbiamo visto durante la lavorazione doveva attenersi a regole e schemi estremamente rigide che spesso e volentieri lo portavano a rimanere anonimo: è nel colophon, invece, che questi è libero di affermare la propria identità e il suo reale grado di alfabetizzazione, riassumendo in pochissime parole il suo nome, talvolta le sue caratteristiche fisiche o le sue conoscenze letterarie e poetiche; tramite lo studio dei colophones, dunque, possiamo ricostruire almeno in parte un suo identikit, con risvolti interessanti sull’analisi globale del codice.

C’era quindi il copista del secolo X che ci informa di aver scritto l’intero codice “da solo, e con la sola mano sinistra”; chi dice di averci messo “quattordici lune soltanto”; chi, evidentemente troppo vecchio per scrivere altro, lascia il seguente testamento spirituale: “con questo [il codice finito, ndr.] la nave ha raggiunto il suo porto, pregate per me”.

Esisteva poi un vero e proprio repertorio di frasi ricorrenti, spesso utilizzate nei colophones: da una di esse, molto comune a partire dal secolo IX, scopriamo che i copisti mal sopportavano la scarsa considerazione che si aveva del loro lavoro: “Chi non sa scrivere” recita, “ritiene che [in questo lavoro] non ci sia fatica: [invece] tre dita scrivono, ma tutto il corpo fatica!”

Talvolta la preziosità del colophon va oltre il suo contenuto: in fondo a un codice del secolo VIII, conservato nella Biblioteca Capitolare di Verona, è riportato un indovinello che si ritiene essere tra i primi esempi di volgare italiano, o quantomeno un anello di congiunzione con il tardo latino. Il cosiddetto “indovinello veronese” recita così:

Metteva davanti a sé i buoi,

arava bianchi campi,

e teneva un bianco aratro,

e seminava un seme nero.

La soluzione esiste, ma lasciamo ai nostri lettori il piacere di ragionarci su.

Anche il colophon, come altre prassi che abbiamo visto in questo articolo, è stato poi mutuato dall’editoria moderna: con lo stesso termine si indicano infatti le poche righe che si trovano al termine del libro a stampa, oggi contenenti le gerenze e i dati tipografici, ai quali fino al XIX secolo si aggiungeva spesso una preghiera o un ringraziamento. Esattamente come avveniva quando a scriverlo erano i copisti medievali.

Bibliografia

AGATI M., Il libro manoscritto. Da Oriente a Occidente. Per una codicologia comparata, Roma 2009.

BALDACCHINI L., Il libro antico, Roma 1982.

CAVALLO G. (a c.), Libri e lettori del medioevo. Guida storica e critica, a cura di G. Cavallo, Roma- Bari 1989, pp. 100- 129.

CENCETTI G. (a c,) Scriptoria e scritture nel monachesimo benedettino, in Il monachesimo nell’alto medioevo e la formazione della civiltà occidentale, (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo), IV, Spoleto 1957, pp. 187- 219.

CHERUBINI P. – PRATESI A., Paleografia latina. L’avventura grafica del mondo occidentale, Città del Vaticano 2010.

MANIACI M., Terminologia del libro manoscritto, Roma 1996.