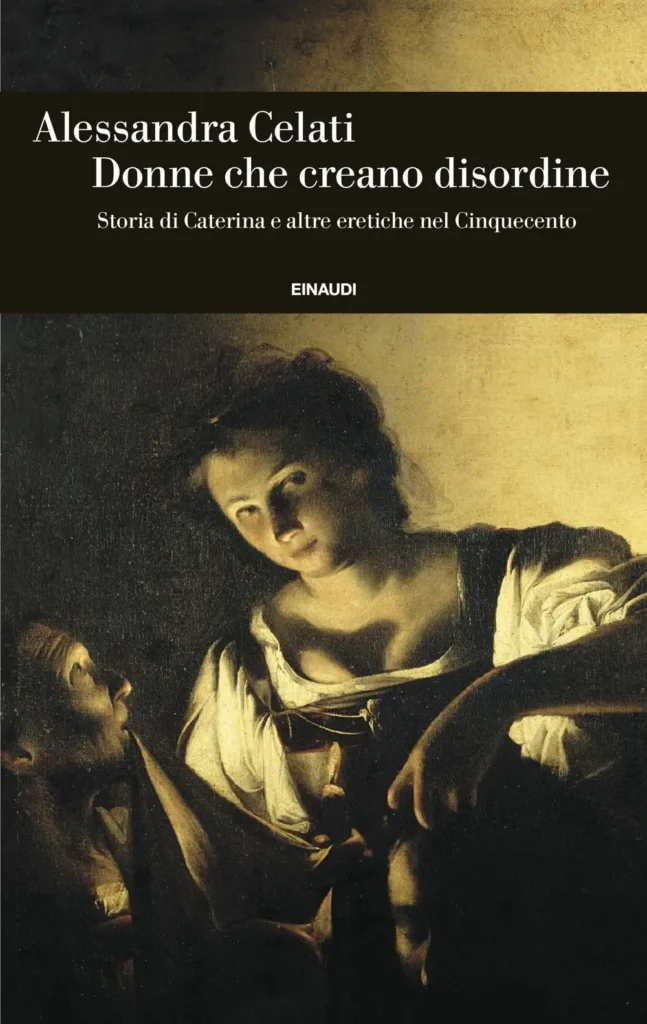

Donne che creano disordine, di Alessandra Celati

“Si tende a descrivere il lavoro di ricerca come qualcosa di triste e pedante, ma chi trova gusto in questo mestiere da detective prova il brivido della caccia alle informazioni, del portare a galla cose prima ignote perché nascoste, del ritrovamento di frammenti che vanno a formare un’immagine”1.

Di Alessandra Celati si può dire senza timore che possegga quel gusto della ricerca di cui parla in questo estratto Rebecca Solnit, ricercatrice e storica a sua volta. Il suo Donne che creano disordine (Einaudi, 2025) è soprattutto frutto di una scrupolosa ricerca d’archivio, che ha reso possibile la ricostruzione di decine di storie individuali: quelle delle donne che, nel secondo Cinquecento, nell’Italia della Controriforma, hanno variamente intrecciato la propria vicenda con la nuova fede protestante, e a proprio rischio.

A riprova di quanto la ricerca sia un’immersione profondamente coinvolgente, alla cronaca delle ricostruzioni storiche Celati giustappone, per ogni capitolo, una personale “istantanea”. Si tratta di brevi prose in cui la voce della storiografa cede il passo a quella della narratrice e della testimone dei propri tempi. L’autrice si rappresenta mentre percorre gli stessi luoghi che devono aver solcato le sue protagoniste o, altrove, immagina di ricostruire, di quelle vite indagate storicamente, i dettagli che rimangono oscuri: l’emozione degli incontri, i sussulti, i timori, i pensieri poco prima della morte. Si tratta, come dichiare l’autrice,

“di osservare la storia dalla parte delle persone, non della Chiesa, delle istituzioni o delle dottrine”2.

La riforma delle anime: quale posto per le donne?

Da San Paolo in poi, il pregiudizio sull’inferiorità e sulla colpevolezza delle donne – una stirpe discesa da Eva, la cui curiosità avrebbe condannato l’umanità al dolore – era condiviso dalla società intera. Si potrebbe immaginare che, quando il Protestantesimo, emergendo sulla scena europea, incrinò la solidità del potere cattolico, avrebbe potuto trascinare nella propria decostruzione anche questa vecchia fantasia. Ma, a ben guardare, quegli uomini che a un certo punto della storia hanno messo in discussione il potere religioso di altri uomini non erano interessati a far crollare quella certa stanza dell’edificio. Né nei progetti degli uni né in quelli degli altri esisteva il sogno di una parità tra i sessi.

“Posta l’inferiorità delle donne […] la fondamentale colpa femminile […] rimase proprio quella di tentare di sottrarsi a questa sacrosanta e necessaria sottomissione. […] Questa concezione fu abbracciata tanto dalla Chiesa cattolica quanto dai riformatori. Infatti, seppure portatori di atteggiamenti diversi nei confronti delle donne, sia Lutero, sia Calvino insistettero sulla necessità del silenzio femminile nelle discussioni religiose”3.

Insomma, circa il ruolo della componente femminile della società, cattolici e protestanti non avrebbero avuto da discutere a lungo: si sarebbero trovati d’accordo sulla sua sistematica sottomissione.

Donne che creano disordine

Ciò non significa che la Riforma non abbia costituito per le donne, in quella breve finestra di libertà intercorsa tra la diffusione del nuovo credo e la repressione controriformistica, l’occasione di rendersi protagoniste delle proprie vite e di riscoprire per sé un ruolo attivo, creativo, sovversivo. Passando dalla propria cerchia di conoscenti, dai propri datori di lavoro, o dall’oggetto libro – che nel Cinquecento comincia a diventare pervasivo – le donne si avvicinano a una dottrina, il Protestantesimo, sovversiva in quanto responsabilizzante, legata alla “ricerca di una dimensione spirituale autonoma”4.

Esse, “seppure in un contesto di sottomissione, marginalizzazione e stigmatizzazione, misero in campo specifiche capacità e forme di libertà”5. In un contesto in cui “la dimensione religiosa era l’orizzonte ultimo e principale dell’esistenza”, mettere in discussione i capisaldi della fede significava far tremare il sistema. Per loro però, prima e soprattutto, l’eterodossia rappresentava una forma di riscatto e affermazione, una scelta – e quindi un’attestazione di esistenza.

Così fu per Caterina Corbeltalda, prima protagonista dell’inchiesta. La voce dell’eterodossia per lei fu incarnata da Francesco Spinola, l’artista milanese che tra il 1564 e il 1567, aveva frequentato il negozio veneziano dei Sartori. Un intellettuale riformista che, nel divulgare i principi della propria fede eterodossa, “si rivolgeva direttamente a lei: una donna, e per di più, povera e analfabeta”6. Eterodossia poteva dunque significare accedere alla propria opinione, sentirsi partecipi, forse per la prima volta, come soggetti pensanti, cui veniva attribuito un ruolo attivo nella definizione della verità e della giustizia. Dopo una lunga educazione alla sottomissione, sentirsi chiamate alla responsabilità di possedere un’anima assumeva certamente una portata rivoluzionaria.

“Davanti a Publio Francesco, Caterina non era solo un corpo ma esisteva come soggetto, dotato di intelletto per comprendere le ragioni della critica al cattolicesimo di un’anima a cui guadagnare la salvezza eterna”7.

Per di più, essere interpellate circa propria anima come su qualcosa di cui si potesse disporre era tanto più evidentemente rivoluzionario in un’epoca in cui “il peccato ereticale era considerato un peccato intellettuale e dunque per sua natura alieno alle menti femminili”8.

Le donne e il peccato intellettuale

Tra Cinquecento e Seicento le donne processate tra Venezia, Friuli, Napoli e la Sicilia furono tra il 5 e il 13% del totale. Ma, avverte l’autrice, a questa e ad altre cifre il lettore non deve affidare ciecamente la propria ricostruzione della reale partecipazione femminile al fermento della Riforma. Queste, infatti, “sono il prodotto dell’approccio inquisitoriale alla repressione, di uomini cioè che consideravano le donne costitutivamente incapaci di essere eretiche“9. Pregiudizio che, come mostrano le carte dei processi recuperati, venne spesso e sapientemente riprodotto a proprio vantaggio dalle imputate. Tanto che spesso “la marginalità costituì per una donna accusata di eresia la più importante delle risorse”10.

Eredità della Controriforma: matrimonio e potere

È probabile che non ci si renda conto di quanto alcune delle strutture di potere che connotano l’assetto sociale affondino le proprie radici in quell’epoca profondamente tormentata che fu il secondo Cinquecento. Una delle strutture di potere che assunse forza repressiva in questo periodo fu la famiglia patriarcale, “la cui diffusione era considerata essenziale per il mantenimento della stabilità e dell’obbedienza allo Stato”11.

“Proprio il sistema domestico incentrato sull’autorità del capofamiglia prosperò nel corso dell’età moderna grazie all’enfasi che Riforma e Controriforma posero sul vincolo matrimoniale, e i rituali di controllo speculare subordinazione al suo interno ne furono rafforzati“12.

Di pari passo procedette la demonizzazione del concubinato, inteso come la libera unione al di fuori delle nozze, per laici e chierici, la raccomandazione della modestia come comportamento programmatico del genere femminile, la castità del clero come istituzione. E se il divorzio era già stato abolito nella prima età cristiana, il concilio di Trento “rafforzò l’indissolubilità del vincolo coniugale”, rendendolo l’unica opzione possibile13.

C’è da chiedersi se, posta la sua esistenza come vincolo pensato per la subordinazione, il matrimonio nel contesto protestante abbia sortito esiti inediti o progressisti. Celati constata che, di fatto,

“in alcuni casi di coppie e famiglie eterodosse, i legami tra uomini e donne si fecero più orizzontali“, perché “trassero affiatamento dalla comune fede religiosa“, condivisa in clandestinità. Ciò rappresentava una condizione eccezionale per un’epoca in cui “l’immagine che per eccellenza simboleggiava la femminilità era quella del recinto, dell’hortus conclusus”

e la moglie era più spesso considerata una proprietà privata da preservare piuttosto che una pari con cui condivere esperienze e ideali.

Quando invece accadeva che la fede fosse una scelta individuale delle mogli, diventava del tutto probabile che si esacerbasse un contrasto già insito in un’unione spesso fatta di violenze e soprusi. A confermare quanto Controriforma e oppressione matrimoniale difendessero lo stesso tipo di potere è l’esempio di Aquilina Loschi. Di lei si portò a processo, come prova di colpevolezza, che “temesse poco Dio anche sulla base del fatto che non aveva rispetto del marito, che di Dio era il rappresentante nella famiglia“14. Fu proprio il marito, Vettor Calvi, “cattolico impeccabile”, che “per potersi liberare dalla moglie e godere dei suoi beni […] la denunciò”. Lei, dal conto suo, ribaltò la situazione a suo vantaggio “denunciando di fronte al foro ecclesiastico le inadempienze, i tradimenti e le violenze del marito”. È proprio lei, “malmaritata” e di modesta condizione sociale, riuscì dove molte altre fallirono15.

Note:

1 Rebecca Solnit, Ricordi della mia inesistenza, Ponte alle Grazie, Milano, 2021, p. 148.

2 Alessandra Celati, Donne che creano disordine, Einaudi, Torino, 2025, p. XXI.

3 Ivi, p. XV.

4 Ivi, p. XIX.

5 Ivi, p. XXI.

6 Ivi, p. 98.

7 Ibidem.

8 Ibidem.

9 Ibidem.

10 Ivi, p. 191.

11 Ivi, p. XVI.

12 Ivi, p. XVI: “il concubinato aveva goduto in Europa di un preciso riconoscimento giuridico, poiché sebbene fosse di dignità inferiore al matrimonio, nei conteneva gli stessi elementi essenziali”.

13 Ivi, p. 183..

14 Ivi, p. 181.

15 Ibidem.

Il libro recensito è stato cortesemente fornito dalla casa editrice.