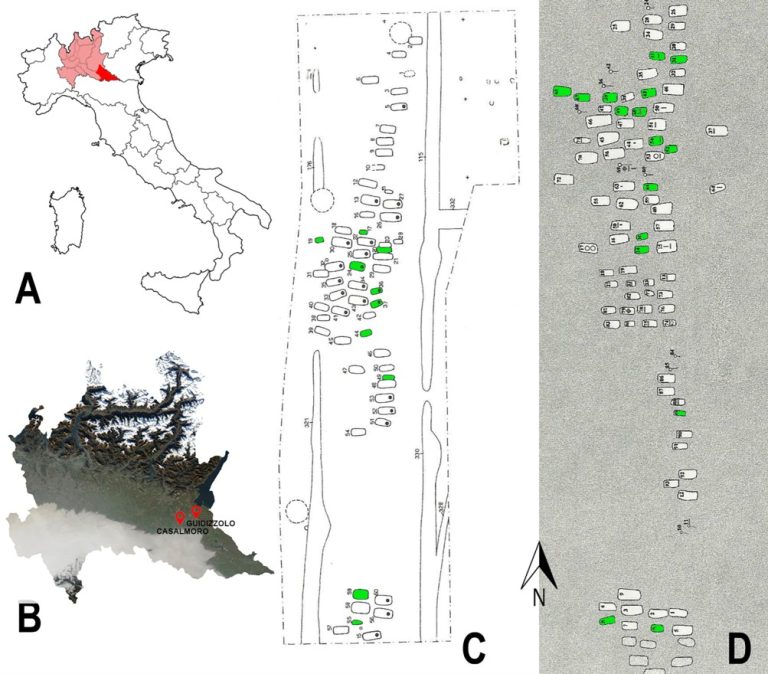

Quanto crescevano i bambini nel Medioevo? Dall’analisi dei denti da latte, provenienti dalle necropoli di Casalmoro e Guidizzolo (Mantova, Lombardia) indizi e informazioni sullo sviluppo infantile nel VII sec d. C.

Crescita dello smalto dentale più lenta e nessuna differenza tra i due sessi: un nuovo studio, frutto della collaborazione tra la Sapienza, l’Università di Bologna e l’Università di Modena e Reggio Emilia, rivela importanti informazioni sullo sviluppo dei bambini medievali italiani. I risultati pubblicati sulla rivista PLoS ONE.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista PLoS ONE e condotto in collaborazione tra Sapienza Università di Roma, l’Università di Bologna, l’Università di Modena e Reggio Emilia, ha rivelato una differenza significativa nei tempi di sviluppo dentale tra i bambini medievali italiani e i bambini europei moderni.

Durante l’Alto Medioevo italiano, le comunità locali vissero trasformazioni sociali e culturali significative, come la conquista longobarda di Mantova nel 602 d.C., che portò a processi di integrazione tra popolazioni. In questo contesto, l’analisi bioarcheologica fornisce dettagli fondamentali sulle condizioni di vita e salute di gruppi umani coinvolti in cambiamenti così profondi. Attraverso l’analisi dello smalto dei denti è infatti possibile ricostruire con precisione i tempi e i tassi di formazione delle corone, che si correlano a come cresce l’individuo durante l’infanzia. Lo studio microscopico delle microstrutture dello smalto dei primi molari decidui, che iniziano a formarsi durante la gravidanza offre quindi una panoramica non solo sui primi anni di vita, ma anche sullo sviluppo del feto e conseguentemente sullo stato di salute della madre.

I ricercatori hanno analizzato 34 denti di bambini provenienti dalle necropoli di Casalmoro e Guidizzolo (VII-VIII sec. d.C.), in provincia di Mantova, rinvenuti durante gli scavi del 1996, rilevando come lo smalto dentale dei bambini medievali mantovani cresceva più lentamente rispetto ai bambini europei di oggi, indifferentemente per entrambi i sessi.

“I dati ottenuti evidenziano una forte omogeneità tra le due necropoli nei tassi di crescita infantili – spiega Stefano Magri, dottorando presso l’Università di Bologna e primo autore dello studio – Questi risultati, oltre a suggerire una ipotetica relazione tra le due comunità, hanno rivelato delle differenze con popolazioni dello stesso periodo storico, ma provenienti da aree geografiche oggetto di precedenti studi”.

Inoltre, la determinazione del sesso attraverso l’identificazione di alcune proteine dello smalto dentale è un aspetto innovativo in bioarcheologia, utile per analizzare potenziali differenze nello sviluppo infantile.

“Lo smalto dentale umano è un archivio biologico straordinario, che racconta la storia di un individuo fin dalle prime fasi dello sviluppo intrauterino che lo rendono uno strumento unico per indagare periodi cruciali della vita di un individuo – spiega Stefano Benazzi, professore di Antropologia fisica all’Università di Bologna – Inoltre, la sua osservazione, unita all’utilizzo delle analisi proteomiche per determinare il sesso degli individui, ci permette di comprendere potenziali differenze tra maschi e femmine anche sui resti infantili, in cui i tratti scheletrici non sono distintivi”.

“Questo lavoro evidenzia l’importanza dello studio dei denti da latte per comprendere fasi cruciali della vita umana e ricostruirle nel passato anche più antico, come ad esempio è stato effettuato dal nostro gruppo di ricerca sui Neanderthal”, afferma Alessia Nava, professoressa di Antropologia Fisica alla Sapienza.

Riferimenti bibliografici:

Enamel histomorphometry, growth patterns and developmental trajectories of the first deciduous molar in an Italian early medieval skeletal series – Stefano Magri, Owen Alexander Higgins, Federico Lugli, Sara Silvestrini, Antonino Vazzana, Luca Bondioli, Alessia Nava, Stefano Benazzi – PLoS One 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0304051

Testo dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma