Napoli è? Non basterebbero pagine per descrivere cosa Napoli rappresenti nell’immaginario antico e moderno di scrittori, artisti, cittadini e attori. Napoli è una sorta di omphalos, ombelico del mondo, perché a sé richiama popoli, culture, identità millenarie che ancora oggi dopo secoli si tramandano e conservano nei riti, feste e manifestazioni popolari così sempre largamente sentite e partecipate dalla comunità e dai turisti.

La sua storia si perde tra mito e storia a partire dal nome: Parthenope, Neapolis e poi Napoli, la città che custodisce segretamente tesori preziosi all’interno delle sue viscere e le rivela grazie a due giorni di aperture straordinarie il 26 e 27 ottobre. Ed è proprio dalla terra antica e dall’acqua che inizia questo percorso di visita di Open House Napoli. Un racconto che vuole volutamente partire dalla pancia per poi salire in quello che doveva essere il punto più sacro della città greca, l’acropoli, dove diversi edifici religiosi si sono imposti ai culti pagani.

Diverse le fonti che parlano di Napoli, una di queste riconduce a Strabone che nella sua opera intitolata Geografia (V 4,7) scrive: “Dopo Dicearchia c’è Neapolis, città dei Cumani, più tardi ricevette anche una colonia di Calcidesi e alcuni coloni da Pithecusa e da Atene, e per questo fu chiamata Neapolis. Viene indicata sul posto la tomba di una Sirena, Parhtenope, e vi si tiene un agone ginnico, secondo un antico oracolo…”.

Secondo le fonti archeologiche, la storia di Napoli si comincia a delineare verso la fine del IX – inizio VIII secolo a.C., grazie alla fondazione di una colonia commerciale da parte di navigatori di Rodi sulla collina di Pizzofalcone, ricadente fra il borgo Santa Lucia, il Chiatamone e Chiaia, e sull’isolotto di Megaride, l’odierno Castel dell’Ovo. L’iniziale punto d’appoggio fu successivamente trasformato dai Cumani intorno alla metà del VII secolo a.C. in un centro abitato, quindi una colonia denominata Parthenope la cui esistenza è stata confermata dal ritrovamento di una necropoli in via Nicotera che venne utilizzata già a partire dal 650 a.C., cioè durante il periodo di espansione cumana verso il golfo di Napoli. Ma chi era Parthenope e perché venne chiamata così questa zona?

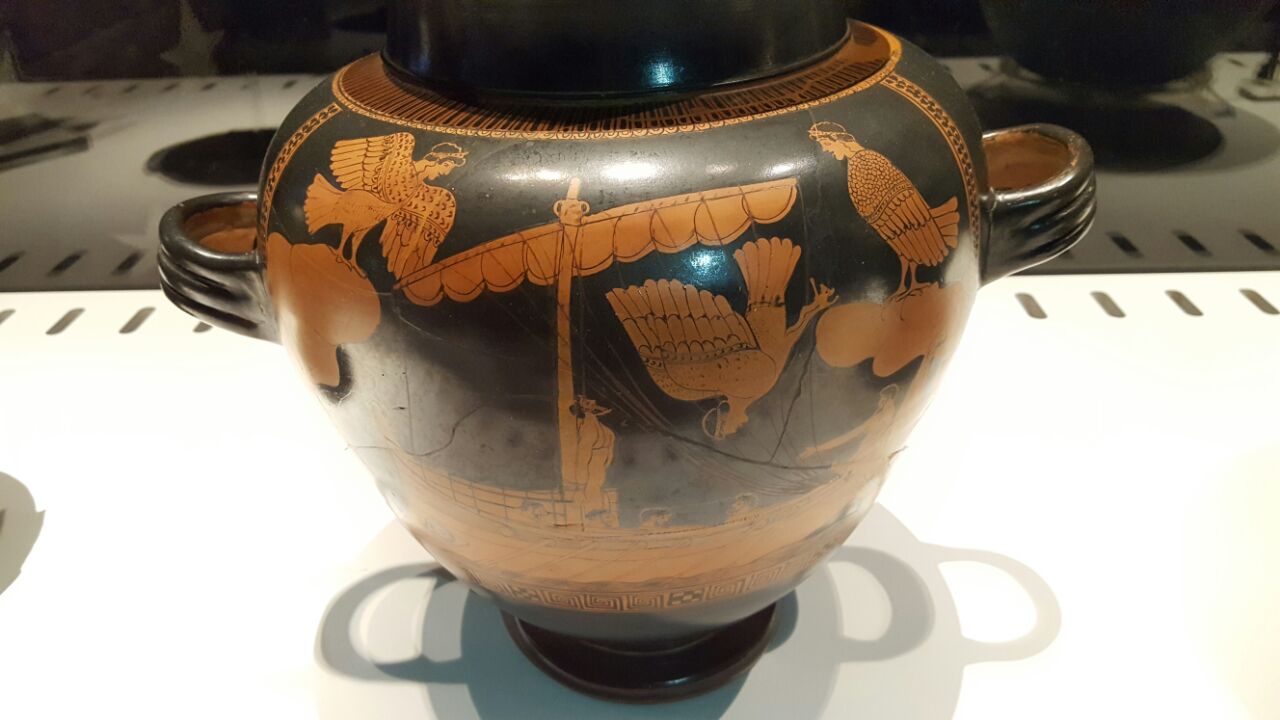

In un luogo in mezzo al mare, battuto dalle correnti e dalle onde, su uno scoglio, dimoravano le Sirene, tremende creature dal volto bellissimo di donna e dal corpo di volatile. La loro caratteristica era quella di ammaliare con il canto per trarre in inganno e condurre a morte gli sprovveduti navigatori. Omero, nell’XII libro dell’Odissea, ci narra che Circe mise in guardia Ulisse proprio da queste creature e dal loro canto, poiché lui e i suoi compagni avrebbero dovuto attraversare la dimora delle Sirene durante il loro nostos, il viaggio di ritorno verso casa. Per sfuggire alle creature, l’arguto Ulisse turò le orecchie dei compagni con della cera, ma non le sue. L’uomo dal multiforme ingegno preferì resistere alla tentazione legandosi all’albero della nave per poter sentire quel melodioso canto che faceva innamorare gli uomini portandoli alla follia e alla morte. Umiliate da tale strategia, tre sorelle sirene cercano la morte: Parthenope la vergine, Leucosia la bianca e Ligea dalla voce chiara. Il mito narra ancora che il corpo di Parthenope venne portato dalle correnti sull’isolotto di Megaride e i pescatori quando videro quel bellissimo volto ormai privo di vita, decisero di seppellirla a protezione della città che stava sorgendo. Secondo un’altra leggenda, invece, è dal corpo di Parthenope che prese forma il Golfo di Napoli con il capo della sirena ad oriente, sull’altura di Capodimonte e i piedi ad occidente, verso il promontorio di Posillipo.

Non esiste una versione univoca del mito, ma tante storie concorrono a raccontare l’origine della città e dei suoi abitanti che tutt’oggi conservano nel nome il collettivo sinonimo della città stessa: partenopei.

Intorno al 470 a.C. e dopo lo scontro con gli Etruschi nel 524 a.C., i Cumani fondarono Neapolis ad oriente del primo impianto di Parthenope che assunse il nome di Palepoli, la città vecchia. A partire dal IV secolo, la città rientrò nell’orbita di interesse di una potenza che sul suolo italico stava man mano prendendo piede: Roma. In epoca augustea, Napoli raggiunse il suo massimo splendore grazie alla presenza di poeti e scrittori come Virgilio, Catullo, Orazio e alla presenza di aristocratici che proprio sulla costa partenopea costruirono le più belle residenze di villeggiatura.

La città greco-romana ricalca in parte tutto il centro storico e la continuità dell’impianto urbanistico è una delle caratteristiche più peculiari che Napoli può vantare. Il circuito delle mura è stato ricostruito grazie al rinvenimento di molti tratti che attraversano la collina di Sant’Aniello a Caponapoli fino a concludersi a Piazza Cavour, mentre altri rinvenimenti archeologici hanno permesso di identificare la parte alta della città e l’agorà, la zona monumentale e civile dislocata su due terrazze a causa della pendenza della collina che andava da via Anticaglia (terrazza superiore) fino a via San Biagio ai Librai (terrazza inferiore) e avente funzione commerciale come dimostrano i resti archeologici del mercato nel Complesso di San Lorenzo Maggiore.

Il nostro percorso di Open House Napoli toccherà tre punti salienti della città di particolare interesse storico e archeologico, in quanto bacini di informazioni preziose per delineare ulteriormente tratti e aree dell’antica Neapolis che ancora oggi sfuggono agli studiosi.

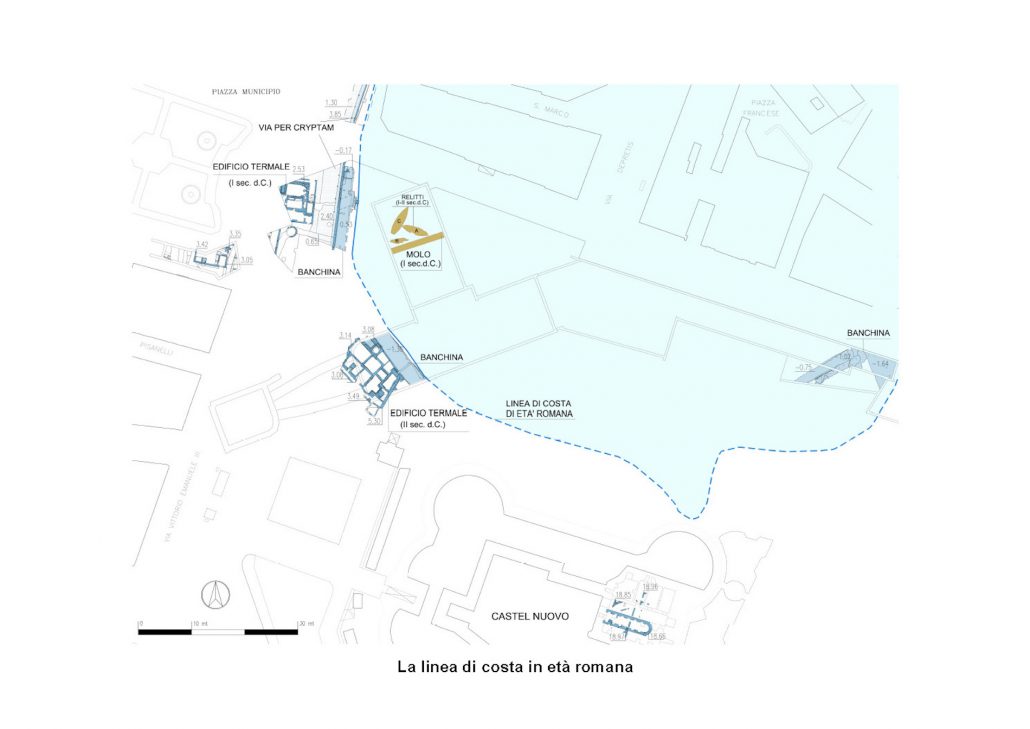

Cantiere Metro Municipio

La visita speciale al cantiere della Stazione Municipio, progettata dagli architetti portoghesi Àlvaro Siza ed Eduardo Souto de Moura, grande nodo di interscambio tra le stazioni delle Linee 1 e 6 della metropolitana e principale porta della città per chi arriva via mare, avrà una guida d’eccezione: l’Ingegner Antonello De Risi, direttore tecnico di Metropolitana di Napoli che accompagnerà i visitatori alla scoperta della stazione che verrà. Durante questo tour che porterà verso la stazione Marittima sarà possibile avere informazioni sull’avanzamento dei lavori e scoprire la stratigrafia di Napoli. Proprio grazie agli scavi condotti dalla Società Metropolitana sono emersi importantissimi reperti sulla storia antica della città. La zona Municipio altro non era, soprattutto in epoca romana quando Napoli fa sentire forte la sua vocazione marinara, che il porto della città da cui sono emersi quantitativi straordinari di materiali relativi al porto. L’insenatura marina compresa fra Parthenope e Neapolis è stata localizzata fra piazza Municipio e piazza Bovio ed è delimitata da Castel Nuovo e dal rilievo di Santa Maria di Porto Salvo. La grande insenatura formava un bacino chiuso e protetto che gli scavi hanno messo in evidenza con una continuità di utilizzo che andava dal III secolo a.C. al V secolo d.C. Straordinario il rinvenimento di diverse imbarcazioni affondate e la cui giacitura fa supporre uno stato di abbandono più che di affondamento.

Le imbarcazioni, denominate A e C, appartenenti alla stessa epoca, fine I secolo d.C., e B databile tra la fine del II e gli inizi del III secolo d.C., sono state realizzate utilizzando il metodo classico della costruzione navale geco – romana detto a “mortase e tenoni”. I relitti A e B dovevano essere delle navi commerciali, onerariae, di medio tonnellaggio per un commercio medio/piccolo di cabotaggio, mentre la barca C, un’horeia, veniva utilizzata per la servitù portuale, per il carico e scarico di merci o per attività di pesca. Per la fragilità dei reperti e per la profondità dello scavo, agli addetti ai lavori è emerso subito l’impossibilità di tenere in loco i relitti e le infrastrutture portuali lignee. Per queste motivazioni si è elaborato un programma di recupero delle imbarcazioni, reso possibile grazie alla collaborazione con la Soprintendenza e a vari specialisti nel campo del restauro, del rilievo e dei beni culturali che in 5 mesi hanno provveduto al sollevamento e allo stoccaggio delle imbarcazioni presso un capannone climatizzato allestito appositamente nell’area adibita al deposito dei treni metropolitani di Secondigliano – Piscinola dove tutt’ora sono conservati in apposite vasche la cui temperatura e acqua vengono costantemente monitorate per un’adeguata conservazione dei legni. Sette in tutto le imbarcazioni rinvenute tra il 2004 e il 2015, con datazioni che arrivano fino al III secolo d.C., in piena epoca imperiale.

Durante il sopralluogo interverranno le Architette Roberta de Risi e Alessia de Michele, autrici del volume “Napoli metro per metro”, un racconto insolito della città che parte dalle Stazioni dell’arte della Metropolitana.

Info visita:

Numero di persone per visita: 20

Accessibilità disabili: no

Bambini: a partire dai 10 anni

Animali: piccola o media taglia, muniti di guinzaglio e museruola

Piazza Municipio, 80133 Napoli NA

Sabato 10:30 > 11:30

Durata 60 minuti

Acquedotto augusteo del Serino

Il percorso nella Napoli antica continua con un altro gioiello archeologico, l’acquedotto romano del Serino scoperto casualmente nel 2011 nel piano interrato dello storico Palazzo Peschici Maresca e costruito in epoca augustea intorno al 10 d.C. per risolvere il problema idrico della città. L’opera ingegneristica doveva essere davvero imponente sin dal suo tratto d’origine. Oltre 100 chilometri che partivano dalla sorgente del Serino, sull’altopiano irpino nei pressi del monte Terminio per giungere fino alla Piscina Mirabilis di Miseno. Lungo il suo percorso attraversava i più importanti centri urbani dell’epoca, tra cui Neapolis. Dopo il terremoto del 62 d.C. e l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., l’acquedotto fu restaurato con l’inserimento di alcuni tratti o tratti interi paralleli a quelli già esistenti per coprire le maggiori richieste idriche delle città coinvolte dai disastri.

Nel corso dei secoli, i due ponti-canale rinvenuti, in tufo e laterizi, furono prima interrati a seguito dell’innalzamento del livello di calpestio, poi utilizzati come fondamenta per la costruzione del palazzo, nell’epoca in cui la città si espandeva al di fuori delle mura, nel Cinquecento, con la nascita dell’attuale area Vergini-Sanità. Gli spazi disegnati dai grandi archi, oggi nel sottosuolo, sono stati adibiti in tempi più recenti a cantina e deposito, rifugio durante le ultime guerre, poi trasformati in discarica e quindi abbandonati. Negli ultimi anni il sito è stato oggetto di un’importante azione di sgombro, ripulitura e messa in sicurezza, ad opera dell’Associazione VerginiSanità in collaborazione con la proprietà e con associazioni del territorio, per attività finalizzate alla conservazione, valorizzazione e fruizione. Il Palazzo, che ospita al suo interno una porzione di acquedotto, agli inizi dell’Ottocento apparteneva alla famiglia Peschici, di nobile stirpe, ma secondo alcune ricerche condotte nell’archivio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini per tutto il Settecento, la proprietà era dei Maresca, importante famiglia di armatori.

Info visita:

Numero di persone per visita: 30

Accessibilità disabili: no

Bambini: sì

Animali: no

Via Arena della Sanità, 5, 80137 Napoli NA

Sabato 10:30 > 11:15 | 12:00 > 12:45 | Domenica 10:30 > 11:15 | 12:00 > 12:45

Durata percorso: 45 minuti

Dalle viscere della terra uscimmo a rivedere le stelle, parafrasando Dante e così il percorso giunge fino alle vette della città antica, l’acropoli.

Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli

La Chiesa sorge nell’area che anticamente ospitava la destinazione religiosa della Napoli pagana con i numerosi templi in marmo dedicati ad Apollo, Demetra e Diana il cui edificio sacro è stato identificato con l’attuale chiesa di Santa Maria della Pietrasanta. Alcuni saggi hanno messo in evidenza, durante gli anni ’60, tre allineamenti murari della città greca del IV-III secolo a.C. nella navata e nel transetto. Tra i ritrovamenti, anche muri romani in opus reticulatum del I secolo d.C. assieme a tombe altomedievali. Accurati rilievi e attente schedature hanno permesso di ricomporre il complesso puzzle archeologico dell’area su cui poi si è originata la chiesa. Il sito urbano di Caponapoli corrisponde al punto più alto della città greca, e le successive trasformazioni di questa parte dell’antica Neapolis sono da intendere intimamente collegate all’importanza geografica e naturale del sito e alle vicende storiche che l’hanno interessato nel corso dei secoli. Le origini dovettero essere improntate alla necessità di difesa, come sembrano testimoniare le mura di epoca greca ritrovate sotto il piano di calpestio della chiesa, orientati secondo una direttrice nord – ovest/ sud-est, parallelamente all’incirca all’attuale via Foria. In quest’area dovevano infatti concentrarsi i templi più importanti della città dedicati agli dei olimpici e dovevano svolgersi solenni riti con processioni e sacrifici. In epoca romana, la zona fu scelta da numerose famiglie patrizie per la costruzione di dimore sfarzose e la presenza di giardini e frutteti rigogliosi che tuttavia non si sono conservati nel corso dei secoli.

La fondazione della Chiesa risale al VI secolo ed è strettamente connessa al nome del santo a cui è votata. La tradizione vuole che presso l’acropoli vi fosse custodita un’immagine della Madonna ritenuta miracolosa a cui presto il piccolo Agnello, o Aniello, si avvicinò per dedicare la sua vita alla solitudine e preghiera. Alla sua morte, Aniello fu sepolto nella stessa chiesa e il suo culto si diffuse in tutto l’alto e basso medioevo. La chiesa ha subito danni ingentissimi nel tempo, per i bombardamenti del 1944 e il terremoto del 1980. Il crollo del tetto e i dissesti comportarono fenomeni di spoliazione e saccheggio. Sul finire degli anni ’80 partì un processo di restauro, con l’impegno unitario delle tre Soprintendenze, ai Beni Archeologici, Beni Architettonici e Beni Storico-Artistici. Si è optato per un restauro, progettato dagli architetti Ugo Carughi e Luigi Picone, che consentisse di valorizzare le preesistenze archeologiche, creando un vuoto nella navata centrale contornato, mediante un gradino intermedio, da una passerella continua in vetro strutturale, collocata lungo il perimetro interno. Così si è resa sincronicamente visibile all’interno della chiesa l’intera vicenda storica della città, dall’epoca di fondazione a quella contemporanea, attraverso i reperti di epoche lontane nel tempo, ma vicine nello spazio. La conclusione dei lavori di restauro riguardanti l’altare, nel 2014, ha consentito la riapertura al pubblico della Chiesa, grazie alla collaborazione tra Legambiente Campania e la Curia Arcivescovile di Napoli.

Info visita:

Numero persone per visita: 35

Accessibilità disabili: no

Bambini: sì

Animali: no

L’entrata è consentita fino ad un’ora prima dell’orario di chiusura indicato

Vico Sant’Aniello a Caponapoli, 9, 80138 Napoli NA

Sabato 09:00 > 13:00

Durata della visita 45 minuti

Parto. Non dimenticherò né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, senza nessun paragone, la città più bella dell’universo.

(Stendhal)