Dal 12 aprile l’allestimento I Colori dell’Antico – Marmi Santarelli ai Musei Capitolini

In esposizione un’ampia panoramica sull’uso dei marmi colorati, dalle origini fino al XX secolo, attraverso una raffinata selezione di pezzi provenienti dalla Fondazione Santarelli

Roma, 12 aprile 2022 – Sarà ospitata dal 12 aprile in due sale di Palazzo Clementino ai Musei Capitolini, accanto al Medagliere, una preziosa selezione di oltre 660 marmi policromi di età imperiale provenienti dalla collezione capitolina e dalla Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli. Grazie ad un comodato gratuito decennale, l’allestimento offre una visione sull’immensa quantità di pietre importate a Roma: un’occasione unica per ripercorrere, attraverso forme, colori e fantasie, la storia millenaria della capitale da un punto di vista artistico ma anche socioculturale, politico ed economico. L’uso dei marmi policromi caratterizzò infatti in modo determinante l’architettura romana di età imperiale.

L’allestimento I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini è promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dalla Fondazione Santarelli. A cura di Vittoria Bonifati. Curatore scientifico Andrea G. De Marchi. Progetto di allestimento Cookies (Alice Grégoire, Clément Périssé, Federico Martelli). Servizi museali di Zètema Progetto Cultura. Catalogo edito da Treccani.

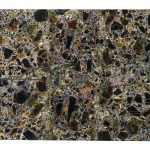

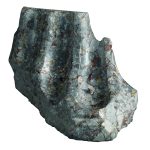

L’allestimento si sviluppa in due sale. Nella prima sono esposti 82 frammenti policromi provenienti dalla Fondazione Santarelli; l’altra ospita due coppie di campionari, una del primo ’800 con 422 pezzi, sempre della Fondazione, l’altra pertinente alla collezione Capitolina, iniziata nella seconda metà dell’800 dalla famiglia Gui e costituita da 288 formelle. Nella stessa sala è presente anche una testa di Dioniso montata su busto non pertinente femminile (composta da otto tipologie marmoree diverse e una selezione di strumenti per la lavorazione del marmo provenienti dalla bottega Fiorentini).

In loop viene proiettato un documentario, a cura di Adriano Aymonino e Silvia Davoli, che ripercorre la storia di queste materie giunte a Roma in relazione alla politica di espansione dell’impero.

L’allestimento vuole raccontare la stretta connessione tra la presenza di materiali non-autoctoni alla città di Roma e l’espansione politica, economica e geografica dell’antico Impero Romano, tracciando territori e reti geografiche attraverso la storia e la memoria.

Infatti, poiché le grandi strade dell’impero partono dal centro della città antica, la collocazione dei marmi rispecchia le cardinali da cui giunsero a Roma.

Ne consegue un colpo d’occhio istruttivo, che indica le civiltà più avvezze alla lavorazione del marmo al momento della conquista romana.

L’uso di alcuni marmi colorati risale al Neolitico o alla tarda età del bronzo, come il duro serpentino verde. In Egitto i faraoni sfruttarono qualità diverse e l’ultima loro dinastia, i Tolomei (305 – 30 a.C.), ampliò il repertorio con porfidi e alabastri, che saranno in seguito apprezzati a Roma. Qui prevalse a lungo il rifiuto del lusso, preferendo idee e materie tratte dalla tradizione. L’introduzione di alcuni marmi colorati risale al periodo repubblicano, come il giallo antico e il pavonazzetto, mentre la loro diffusione è da collegarsi all’imperatore Augusto. Il maggior assortimento di marmi colorati risale ai Flavi (69-96 d.C). Molte cave divennero imperiali con gli Antonini, che accrebbero quelle extra italiche. Le tinte erano ravvivate da levigature, grassi o cere e dovevano correlarsi a dipinti e decorazioni, andati quasi tutti perduti.

Estrazione, lavorazione e trasporto necessitavano di moltissimi addetti, i quali dovevano essere bene addestrati e disciplinati. È possibile che Augusto e i successori abbiano voluto deliberatamente finanziare queste attività anche per favorire l’amalgama etnica e sociale entro l’enorme estensione dell’impero, volendo coinvolgere economicamente i popoli conquistati. I costi furono comparabili a quelli di campagne militari e devono aver avuto motivazioni adeguate. Ma il motivo non è del tutto chiaro. È stato interpretato come desiderio del lusso, di aumento del gettito fiscale e di rappresentazione simbolica dell’estensione imperiale.

La progressiva dissoluzione militare, politica, amministrativa ed economica occidentale, che corrisponde all’Alto Medioevo, vide chiudere la maggioranza delle cave e successivamente la forte tendenza al riuso di materiali antichi. Si andò sviluppando un’arte nuova, che avrebbe sfruttato in modo originale i marmi colorati. Si diffusero i pavimenti con lastre reimpiegate intere o sminuzzate, a formare motivi geometrici. Le tinte di qualche marmo antico echeggiarono nell’architettura romanica e gotica, in Toscana e in altre regioni, facciate e campanili striati di bianco e di rosso (o verde), imitavano il porfido e il serpentino, come fece più esattamente anche la pittura trecentesca.

Nella più organica ripresa dell’antico, il Rinascimento, si nota un dato contraddittorio e trascurato: le vive tinte di Roma furono sbiadite o reinventate. Un cambiamento si deve alla maturità di Raffaello, nelle Stanze vaticane, a partire da quella dell’Incendio (1514-1517), dove sono congruamente dipinte diverse pietre colorate. A metà Cinquecento a Firenze si sviluppò la tarsìa marmorea (dal 1588 con l’Opificio delle Pietre Dure), che sembra riflettersi nello stile del Bronzino. Si diffusero allora anche i dipinti su ardesia e poi su altre qualità lapidee.

I vivi colori di Roma innescarono presto un luogo comune: sarebbero stati eccessivi, corrompendo la misurata semplicità greca. È un’idea che riemerge nella storia dell’arte, nei giudizi su Manierismo e Barocco quali degenerazioni dell’equilibrio rinascimentale. Nel primo Rinascimento, quei colori dovevano vedersi meglio di ora, specialmente nei marmi, che non avevano subito secoli di spoglio, né l’azione dell’inquinamento. Eppure tante immagini della città li mostrano sbiaditi, fino al Neoclassicismo e ancora oltre. Può darsi che quel “filtro” servisse a rendere credibili le immagini riferite al passato, poiché qualcosa di simile si vede nel flashback cinematografico, spesso in bianco e nero o con colori alterati. Tali modifiche possono aver aiutato ad usare l’immagine artistica come macchina del tempo.

INFO

I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini

Musei Capitolini – Palazzo Clementino

Piazza del Campidoglio, 1

Orari tutti i giorni 9.30 – 19.30 (la biglietteria chiude un’ora prima).

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00)

www.museicapitolini.org; www.museiincomune.it

———————————————————————————————————————————————————-

MARMI COLORATI: STORIA, MOTIVAZIONI E RIFLESSI NELLE ARTI

Andrea G. De Marchi

Introduzione

Due sale dei Musei Capitolini sono state consacrate a una piccola rassegna, per un tempo molto superiore alle consuete mostre temporanee e perfino ai sempre più effimeri riallestimenti museali. In questi spazi si cerca di riassumere un tema fondamentale per la storia di Roma, meritevole di una più ampia illustrazione, magari entro una futura sezione permanente o in un museo dedicato al marmo, di cui si parla da tempo. Si offre qualche esemplificazione sull’immensa quantità di pietre importate, molto significativa in campo economico, gestionale, architettonico e artistico. Essa caratterizzò in modo determinante l’organizzazione dell’impero e l’aspetto della città, attraverso le età antiche, medievali e moderne.

La scelta dei marmi da esporre, pur essendo stata comprensibilmente molto ristretta, riesce nondimeno a interessare chiunque la guardi, sia esso un esperto o un semplice curioso. Annovera campioni modellati per comporre serie sistematiche, come ne furono raccolte a partire dal XVII secolo, nonché pezzi rimasti allo stato di frammento. Fra questi ultimi si contano parecchie mattonelle di misure standard e speciali, insieme a qualche brano scolpito per altri manufatti.

La sala nella quale sono riuniti gli esemplari si trova a pochi metri dal punto da cui partivano le grandi vie di comunicazione dell’impero. Anche per questo si sono volute raggruppare le qualità esposte secondo le direttrici cardinali da cui esse giunsero a Roma, dopo aver compiuto viaggi talvolta lunghissimi. Ne consegue un colpo d’occhio che è già in sé istruttivo, giacché palesa la preponderanza delle specie provenienti da Sud e da Est, rispetto al Nord e all’Ovest. È un criterio partitivo che si distingue da quelli sin qui messi in campo, dove sono prevalse organizzazioni basate sulle tipologie lapidee, oppure sulla sequenza alfabetica.

L’allestimento permette di apprezzare da vicino la qualità fisica e cromatica di parecchi materiali, insieme ai risultati della loro lavorazione che, anche nel caso di pezzi seriali, mostra un pregio molto superiore alla piatta finitura dei prodotti moderni trattati da macchine. Il mancato intervento diretto dell’uomo si manifesta oggi anche nella scelta dei pezzi, tanto al momento dell’estrazione, quanto in quello della messa in opera. Gli effetti di questo andazzo ci sono noti da infiniti esempi. Fra i più conosciuti, c’è probabilmente la tribuna delle Nazioni Unite a New York, foderata di lastre di marmo verde posate alla rinfusa, rinunciando a organizzare formalmente i motivi naturali della materia. È l’ennesimo caso di abbandono di una cura coltivata per secoli, nello scegliere e combinare le venature della pietra (come del legno) per ottenere nuove creazioni e una generale armonia compositiva.

La maggioranza dei marmi e dei temi qui selezionati non si può ridurre a una questione di scultura, pittura o architettura, giacché contiene elementi comuni alle tre discipline. La nostra panoramica minima è votata alla concretezza, con il fine di ricongiungere i dati materiali a quelli associati a un’idea di arte troppo spesso ancora spiritualizzata. La convinzione è che, in questo campo come in altri, la corporeità dell’opera coincida con i suoi contenuti qualitativi, storici e poetici.

Il nostro volume accompagna l’iniziativa e comprende alcune ipotesi di studio, formulate da archeologi e architetti, nonché da chi scrive: uno storico d’arte specializzato soprattutto in questioni di pittura, ma da tempo interessato anche ai marmi. La ricca policromia di quelli portati a Roma ebbe motivazioni varie, costi immensi e vaste ricadute estetiche e organizzative. Ma va osservato, anzitutto, come la complessa vicenda sembri essere stata in qualche modo attutita dalle principali rappresentazioni di quell’illustre passato. È una strana sindrome, che ha visto spesso trasmettere l’immagine della capitale dell’antichità con toni sbiaditi.

Alcune pietre colorate furono lavorate sin dal Neolitico, quando a prevalere sulla bellezza dovevano essere necessità di carattere utilitaristico e funzionale. Di certe qualità, come il durissimo serpentino verde, possiamo ripercorrere l’utilizzo ininterrotto a partire dalla tarda età del bronzo (1600-1100 a.C.). Esso è stato rinvenuto entro insediamenti di quell’epoca, anche a qualche distanza dalla sua zona di prelievo, situata presso Sparta, nel Peloponneso. Due pezzi molto raffinati, uno dei quali frammentario, sono nel nuovo museo di Micene. Ricorre quindi nel mondo romano, per essere ancora reimpiegato e non di rado anche rilavorato, lungo tutto il Medioevo, fino al Rinascimento e al Barocco italiano. Sappiamo che alabastri e graniti diversi vennero apprezzati parecchi secoli prima di Cristo, da varie civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente. In Egitto i faraoni usarono qualità lapidee diverse per struttura interna e tinte, da quelle a grana compatta, come la basanite, ad altre a macchie. L’ultima dinastia, quella dei Tolomei (305 -30 a.C.), corrispondente pressappoco all’epoca ellenistica, allargò il repertorio, che sarebbe poi stato tanto apprezzato a Roma.

Queste e altre rocce colorate avrebbero contraddistinto l’immagine della nostra città, lungo la sua storia millenaria. Il dato appare tuttavia molto più evidente nel concreto reimpiego di quei materiali, piuttosto che nella stragrande maggioranza delle rappresentazioni della Roma, che vedremo soggette ad alterazioni costanti. Forse anche per questo strano fenomeno, gli studi sui marmi colorati sono decollati relativamente in ritardo e non di rado grazie ad autori solo ‘prestati’ all’archeologia. Fra essi è un avvocato romano attivo nel primo Ottocento, Faustino Corsi, cui spetta il primo contributo che oltrepassi l’erudizione settoriale. Nel XX secolo ha approfondito lo sguardo su questa antichità a colori un insegnante di culture indiane, come Raniero Gnoli. Lavori più recenti spettano ad architetti, come Dario Del Bufalo, a storici d’arte, come Caterina Napoleone, o a petrologi, come Lorenzo Lazzarini. Si ricorda, infine, la mostra sui Marmi colorati della Roma imperiale (2002/3) che, oltre a essere stata fra le esposizioni temporanee più originali e affascinanti dell’ultimo quarto di secolo, costituisce un precedente illustre per questa minuscola iniziativa.

Roma e i marmi

Per lunghi secoli a Roma è prevalso un diffuso disprezzo del lusso, secondo un rigore militare che tendeva ad ammettere quasi solamente idee e materie tratte dalla propria tradizione. Quell’ideale portò, fra l’altro, al noto divieto di costruire circhi e teatri stabili, protrattosi fino all’88 avanti Cristo. Si direbbe che a quella concezione di stampo marziale si accompagnassero pregiudizi verso varie forme d’arte, in parallelo a quanto, in campo filosofico, sostenevano le idee sconcertanti su intellettuali e artisti fatte risalire a Platone.

Nel periodo repubblicano vennero usati taluni marmi colorati, anche se in modo piuttosto occasionale. Parte della critica sostiene che allora si adoperassero solo per qualche scultura tutto tondo, ma si conoscono esempi anche in architettura, a cominciare dalla pavimentazione nera di un’area sacra dei fori, denominata Lapis Niger. Nell’ultimo tempo di quell’assetto politico si cominciarono a importare tipologie destinate a grande successo, come il giallo di Numidia (Tunisia), la portasanta (Grecia), l’africano e il pavonazzetto (Turchia). La disciplina che si esigeva dai cittadini romani e dai loro rappresentanti prese allora ad allentarsi, per cambiare in modo radicale con la fine della Repubblica, quando venne messa in moto una colossale importazione di pietre. È piuttosto nota l’affermazione del nuovo monarca di fatto, Ottaviano Augusto, secondo cui Roma avrebbe dovuto adeguare il proprio aspetto alla grandezza del dominio che esercitava. Si vantava di aver provveduto in tal senso, trasformando in marmo la città che aveva trovata di mattoni (Svetonio, Le vite dei Cesari, 28, 2). Può apparire soltanto il proclama di un politico, che rivendica come successo personale il conseguimento collettivo di uno stato di benessere economico e di affermazione militare. Ma la faccenda suggerisce anche altro.

Il richiamo di Augusto alla terracotta dei mattoni alludeva a una materia tipica della tradizione autoctona e forse esprimeva un cauto e indiretto svilimento della gloriosa costituzione politica, che egli aveva interrotto in modo strisciante. D’altronde una critica aperta alla severa frugalità del passato avrebbe potuto suonare antiromana. Lui stesso visse in modo relativamente semplice nel settore privato della sua casa sul Palatino. Per attutire la consapevolezza del colpo di stato, condotto al termine della lunga guerra civile, Ottaviano volle profondere messaggi di continuità. La nuova organizzazione del potere avrebbe ridotto i conflitti interni e, allo stesso tempo, permesso un rilassamento negli usi e nei costumi dei cittadini. In questa chiave la diffusione del marmo si poteva sbandierare anche come forma di libertà, sebbene limitata al lusso. Suggeriva pure un collegamento con il classicismo greco, in parallelo a quanto avveniva nella scultura, improntata a un revival di stampo neoattico. A quel modello puntava pure l’Eneide di Virgilio. Se non sappiamo quanto la maggioranza dei cittadini romani conoscesse davvero della civiltà greca, quei riferimenti dovevano comunque suscitare un vasto prestigio, utile a distrarre l’opinione pubblica dall’usurpazione monarchica.

Nel corso della storia un simile parallelo fra svolta autoritaria e opere sfarzose in marmo avrebbe avuto poi ulteriori ricorrenze. Forniscono esempi del genere, con ovvie diversità, i mondi di Costantino e di Napoleone, nonché varie declinazioni moderne del fascismo. Svolte dittatoriali sono state celebrate attraverso edifici imponenti e vistosamente lastricati. Così il bianchissimo Colosseo quadrato di Mussolini o la Nuova Cancelleria di Hitler, le cui cupe specchiature lapidee si dice siano state simbolicamente riutilizzate per decorare il Memoriale ai caduti sovietici e una stazione della metropolitana di Berlino. Ma anche la sotterranea moscovita mostra simili trionfali rivestimenti, che raggiungono un picco nella stazione Arbastkaja, costruita negli ultimi anni dello stalinismo. I marmi colorati vennero usati a Roma sia nelle strutture portanti, dalle colonne agli architravi, sia nelle superfici, quali pareti e lastrichi pavimentali. Nell’arte figurativa furono sfruttati per realizzare scene a mosaico, a tarsia (opus sectile), per scolpire rilievi e statue a tutto tondo, fino a monumenti e ad arredi urbani di ogni proporzione. Il panorama romano doveva offrire, per la diffusione di quei materiali e di altri ancora, una visione variopinta e sorprendentemente preziosa, calibrata nelle varie scale di grandezza dei manufatti.

Antichità a colori

Lungo il I secolo d.C. una fetta della società romana si contrappose al diffondersi del lusso e dei marmi stranieri. Sono posizioni riflesse da autori come Lucano, Tibullo, Orazio e Properzio. Spicca Plinio il Vecchio, che rimpiange «la pittura […] un tempo nobile […] e adesso del tutto soppiantata dai marmi […] usati […] per rivestimenti a immagini di oggetti e di animali» (Storia Naturale, 77-78 d.C., XXXV, 2), che avevano eroso il successo dei quadri e dei dipinti murali. È l’ennesimo segnale che a Roma e, in qualche misura anche nei suoi dominii, andavano crescendo la quantità e le qualità lapidee utilizzate, destinate a impieghi sempre più complicati. Sotto Augusto aumentò il numero delle cave, che passarono in gran parte nella proprietà imperiale. Pare che nell’età dei Flavi (69-96 d.C.) sia stato raggiunto il maggior assortimento di tipi disponibili, in una città ormai contraddistinta da opere minute e gigantesche, dalle forme talvolta incredibilmente lussuose. A quegli anni risalgono anche i testi di Stazio, che riflettono questo specifico carattere del panorama urbano.

Con il secolo successivo e l’avvento della dinastia antonina sembra siano state abbandonate certe qualità, per scoprirne di nuove. Nel complesso, aumentò la mole delle importazioni da aree extra italiane, preferendo cave più capaci, per fornire materiali necessari a imponenti edifici pubblici, e si accrebbe la porzione di quelle del demanio statale. Da Adriano a Commodo i maggiori immobili furono vivacizzati da pietre assortite, con le quali venne altresì ricavata una quantità di figure e oggetti delle più varie forme. Le loro tinte erano ravvivate da levigature (o, come poi si disse in età barocca, ‘impomiciature’) e da applicazioni di grassi o di cere. Il tutto doveva stabilire dinamiche molto variopinte con i parati pittorici, andati in prevalenza perduti, nonché con le finiture realizzate in legno e metallo. A tale riguardo sono stati condotti tentativi di ricostruzione virtuale, dai risultati spesso poco credibili, in genere svolti con tinte sature, che ormai danno la sensazione di una certa datata volgarità digitale.

La visione di Roma comprendeva forme, colori e lucentezze certamente splendidi. Ma proprio tale splendore le ha causato un balordo giudizio critico avverso, presto divenuto un luogo comune. Secondo quell’assunto, peraltro già anticipato dalla stessa letteratura latina, l’antica capitale sarebbe stata pervasa da un largo cattivo gusto: una tendenza all’eccesso, che avrebbe travisato e corrotto la misurata semplicità greca. Si tratta di un’idea molto arbitraria, che tuttavia troviamo ripetuta ancora nei moderni manuali di storia dell’arte. Il concetto suona per tanti aspetti comparabile alle secolari accuse rivolte al Manierismo cinquecentesco e al Barocco, stagioni a lungo giudicate quali degenerazioni dell’equilibrio rinascimentale, rigoroso, perfetto e quindi non ‘migliorabile’. La vecchia idea di Plinio, ripresa nella sostanza anche dal biografo toscano Vasari, vorrebbe che il progresso artistico si sia spinto fino a un picco, superato il quale non resterebbe altro che un’inevitabile discesa. Si tratta dei periodi sbrigativamente liquidati dai testi scolastici come ‘decadenza’ (quando non di ‘morte dell’arte’), in genere senza fornire migliori spiegazioni. È uno schema che riflette in campo estetico e storico taluni concetti provenienti soprattutto dall’etica e dall’ideologia. Mentre sappiamo che l’arte di Roma raggiunse livelli qualitativi spesso altissimi, connotati da un consapevole legame con il passato classico, da calibrate declinazioni regionalistiche e dall’avvicendarsi di mode, il tutto connotato da una struttura statale unitaria, che comprendeva la gran parte del mondo allora conosciuto. Allo stesso modo, la ripresa di modelli formali del retaggio greco venne sviluppata dalla civiltà romana cercando di fornire soluzioni nuove. Le quali non si limitarono all’architettura o al ritratto, campi nei quali le sono stati da tempo riconosciuti tecniche rivoluzionarie e risultati originali. Che fossero edifici, scene storiche, visi umani o altri brani di natura, gli artisti di quel mondo conseguirono esiti non di rado straordinari, complicati e potenti. Tale ricerca si evidenzia perfino nella reinterpretazione di originali greci svolta nelle copie. Per cui va liberato da siffatti pregiudizi anche il nostro sguardo sulla ricca colorazione di Roma, che fu certamente molto amplificata dai marmi.

Un fatto epocale ancora discusso

I contorni del clamoroso fenomeno concentrato soprattutto a Roma fra il I e il IV secolo d.C. non sono stati ancora completamente messi a fuoco, a cominciare dalle motivazioni che lo alimentarono. Taluni tendono a circoscriverlo alla mera richiesta di qualità estetica legata a beni di lusso esotici, da parte di una società divenuta estremamente ricca e potente. Altri hanno pensato a un’iniziativa di politica economica, volta ad allargare il gettito fiscale, attraverso imposte sui marmi. Molti hanno cercato correlazioni simboliche con le vaste conquiste militari e con una certa autorappresentazione romana. Se queste letture sembrano tutte contenere aspetti veritieri, esse non arrivano a spiegare completamente le dimensioni mastodontiche del fenomeno.

Le maggiori conquiste di Roma furono relativamente rapide e piuttosto vicine al tempo che vide riunire in città l’immensa massa di marmi, i quali, spesso molto duri da estrarre e pesanti da trasportare, venivano fatti pervenire da luoghi lontani, talvolta addirittura prossimi ai remoti confini. Milioni di tonnellate di materiali vennero estratti, sbozzati e spostati per lunghe distanze, con costi paragonabili a quelli richiesti dalle campagne militari. Da cave situate a migliaia di chilometri si facevano arrivare a Roma, e talvolta nelle principali città dell’impero, giganteschi monoliti di granito, la cui qualità risulta tutto sommato non troppo dissimile da quelle più comodamente disponibili dalle vicine isole del Tirreno. Quello estratto dal monte Claudiano, nel deserto egiziano in prossimità del Mar Rosso, venne importato massivamente, per un uso che alcuni ritengono riservato all’imperatore.

A spiegare gli immensi costi e sforzi, in quel mondo povero di macchine, non possono bastare notazioni limitate a criteri di utilità o di pregio. Pare logico supporre che l’impegno economico e logistico mirasse a connotare edifici e monumenti con materiali riconoscibili da una larga fetta di popolazione, come provenienti da luoghi sparsi nella nuova estesissima geografia dello stato. Per esempio, il tenero rosso antico proviene dalla punta meridionale del Peloponneso, estremità destinata a scandire fasi storiche cruciali, dal Medioevo all’affondamento del fiore della flotta italiana nel 1941 (anche se sussiste pure in altre parti di quella penisola, dove risulta impiegato in età moderna). Tinte e materiali devono quindi essere serviti a rappresentare l’ampiezza, l’amalgama e il controllo territoriale dell’impero. In effetti in parallelo si trova in altri costosi esotismi, ad esempio negli animali portati da terre lontane per gli spettacoli del circo. Nelle città di provincia parrebbe che i marmi fossero impiegati soprattutto negli edifici pubblici, segnalando un certo carattere statale di quei materiali. A tutto ciò si aggiunse certamente anche la moda, diffusa fra le classi più ricche della società romana, che decorando così le proprie case esibivano un alto livello patrimoniale e gerarchico.

Come accennato, i luoghi di origine evidenziano una tendenza molto chiara, che vide prevalere le qualità tratte, a varie distanze da Roma, lungo le direttrici Sud ed Est. Sono poche quelle provenienti da Ovest e pochissime quelle da Nord, fra le quali prevalgono quelle italiane. La prima e più ovvia spiegazione di questa ineguaglianza sta nell’offerta geologica delle corrispondenti regioni dell’impero. Ma è lecito sospettare che il fenomeno sia dipeso anche da fattori umani, quali l’accessibilità al trasporto marino verso Roma, nonché, soprattutto, l’esistenza di cave e di officine già attive al momento della conquista imperiale. Così fu riguardo al Nordafrica, alla Grecia e all’Asia Minore. Abbiamo accennato all’Egitto che, al sopraggiungere dei conquistatori, offriva già un ricco repertorio di materie e lavorazioni. Mentre non è difficile supporre che la Gallia, la Britannia e le zone prossime al Danubio non disponessero allora di grandi cave o di architetture marmoree colorate. Con il tempo qualcosa cambiò. Fra le pietre più tardivamente importate a Roma è il bianco e nero, tratto dall’area pirenaica. Soltanto dal Gotico del Trecento venne adoperato in Italia l’alabastro di Nottingham. Non è ancora chiara la cronologia di certe cave, come quella del granito di Felsberg, che pare sia stato talvolta usato al posto di quello claudiano. Anche questo delle sostituzioni e delle imitazioni pittoriche è un argomento interessante, cui non potremo altro che accennare.

Estrazione, lavorazione e trasporto necessitarono di moltissimi addetti, i quali dovevano essere bene allenati e disciplinati. È possibile che Augusto e i successori abbiano voluto deliberatamente finanziare queste attività anche per favorire l’amalgama etnica e sociale entro l’enorme estensione dello Stato, volendo coinvolgere economicamente i popoli conquistati, con un’idea in qualche modo anticipatrice del piano Marshall e dei criteri keynesiani. Non è una novità rilevare che la grandezza stessa di Roma fu a un certo punto sentita come un problema. Potrebbe quindi non essere un caso se Adriano, il primo imperatore concentrato a consolidare i confini invece che ad allargarli, sembri aver accresciuto l’importazione di marmi non italiani. Ma Elio non fu il solo a sentire l’urgenza di armonizzare un impero tanto assortito di popoli. A finalità del genere debbono aver mirato anche altre iniziative sostanziali, adottate dopo di lui in campi diversi. Per limitarci a quelle più note, basti ricordare l’editto di Caracalla (212 d.C.), che concedeva la cittadinanza romana a tutti i sudditi delle province, nonché l’imposizione del Cristianesimo quale religione unica dello Stato, sancita da Teodosio I (380 d.C.).

È stato spesso sostenuto che per il funzionamento delle cave s’impiegassero condannati ai lavori forzati per ragioni di fede e che questi damnati ad metalla fossero soprattutto cristiani. Va tuttavia osservato che di certo, per lungo tempo, le cose devono essere andate in modo diverso. Da quanto sappiamo, le persecuzioni religiose di Nerone e di Domiziano debbono essere state relativamente limitate, giacché decollarono in modo massiccio solo dal 250 d.C., con l’editto di Decio. È quindi poco credibile che nel I secolo d.C. e probabilmente nemmeno nel II il numero di convertiti al Cristianesimo possa aver raggiunto una quota utile alle richieste di quella gigantesca industria imperiale, nemmeno se fossero stati tutti condannati alle miniere.

Appare verosimile che Augusto possa aver pensato di dare impulso a questo settore anche per impiegare i soldati, già aggregati ai vari eserciti coinvolti nelle guerre civili che avevano portato al suo principato e che non erano facili a reintegrarsi nella società, con il sopravvenire della pace. Di certo non furono pochi a restare esclusi dalle previdenze destinate ai veterani, per non essere giunti all’età del congedo o per le ragioni più diverse rimasti ai margini di quella trasformazione storica e sociale. La moltitudine di reduci rimasta insoddisfatta dalla fine dei conflitti doveva formare una massa potente e pericolosa per la stabilità dello Stato, come poi la storia ha crudemente insegnato, in altre situazioni comparabili.

Per il nuovo monarca di fatto, sarebbe stato quindi opportuno pianificare un vasto impegno di quegli uomini, molti dei quali addestrati a operare in modo coordinato nella logistica militare. Le loro manovre corali sarebbero state utilissime per svolgere grandi estrazioni e trasporti eccezionali. Oltretutto una siffatta gestione avrebbe consentito di tenere in esercizio quei ‘riservisti’ lontano dall’Italia e da nuove tentazioni di golpe. Non bastasse, una soluzione del genere avrebbe permesso di richiamare ed eventualmente ricostituire nuove legioni efficienti, se ci fossero state urgenze di carattere bellico. Che le fonti siano vaghe in tal senso è comprensibile, vista la delicatezza di una siffatta scelta politica, se mai essa vi fu davvero. A una situazione del genere fa eco forse la più tarda agiografia dei santi Quattro coronati, martiri dell’età di Diocleziano, descritti alternativamente come scalpellini, oppure come soldati.

Con lo svolgersi della storia imperiale certe qualità di marmo vissero momenti di particolare fortuna. Si perpetuò l’uso del porfido rosso e del serpentino verde, accomunati da una simile durezza e da un ruolo di vertice nell’uso delle alte gerarchie. Poco inferiore al loro pregio fu introdotto in epoca antonina il verde antico di Tessaglia. Intuiamo che debbono esserci state ricadute simboliche di queste e di altre qualità lapidee, ma non le conosciamo con sicurezza nel dettaglio, sebbene siano varie le ipotesi finora avanzate al riguardo. Rosso e verde parrebbero aver prevalso su altre tonalità, come sottolinea, fra l’altro, un passo di Procopio riguardo alla reggia di Giustiniano, ricchissima di marmi, fra cui «alcuni della Laconia [Peloponneso], che pareggiano lo smeraldo e imitano la fiamma», ossia il serpentino e il rosso antico (De aedificiis). Un suo altro brano allude di nuovo alla fiamma, stavolta riguardo a una qualità di marmo, fatta scoprire miracolosamente da quell’imperatore. Sappiamo anche come i colori delle squadre che competevano nel circo siano serviti certamente da aggregatori sociali.

Fra i marmi più belli e caratteristici dell’età tardo antica fu il bianco e nero di Aquitania, mentre il più economico greco fasciato venne abbondantemente adoperato anche per rilievi scolpiti, come si vede, per esempio, a Ravenna. A Costantinopoli, la seconda capitale rifondata sul Bosforo e avviata a una lunga storia autonoma, divenne largo l’uso di queste specie marmoree e di altre ancora, talvolta echeggiate da letterati di quella civiltà grecizzante, come Procopio di Cesarea e Paolo Silenziario (la cui strana funzione curiale sembra echeggiata dai custodi della cappella Sistina, incaricati di zittire rozzamente i visitatori). In armonia con la cultura di quel mondo, i marmi vennero coinvolti in letture superstiziose, mentre quelli della nostra vecchia capitale presero a essere saccheggiati o riadoperati, insieme ad altri materiali preziosi.

Il trasporto dei marmi

La complicata organizzazione delle attività estrattive, distributive e logistiche è stata oggetto di vari studi, fra i quali spiccano quelli condotti dall’archeologo Patrizio Pensabene. Anche qui si è osservato come il primo grande impulso risalga ad Augusto, per aumentare in età flavia e ancora sotto gli Antonini. Le pietre giungevano a Roma in blocchi grezzi, o con forme abbozzate, oppure compiutamente rifinite. Per ridurre il peso dei pezzi da spedire e favorirne l’incastro durante i viaggi veniva condotta una prima sbozzatura dei pezzi direttamente nelle cave o in centri specializzati. Solo a Roma sarebbero stati rifiniti nei dettagli e portati a vario grado di lucidatura.

Nel citato passo della Storia Naturale (XXXVI, 1) Plinio si oppone all’industria del marmo, per causa delle ferite che essa infligge alla natura, nonché per il grande dispendio causato alle risorse pubbliche. Nota con rammarico come al suo tempo si fabbricassero «navi per caricarle di marmi e le vette dei monti» venissero inutilmente decapitate. Eppure, malgrado la protesta sua e di altri, il traffico, già colossale, crebbe ancora.

Il trasferimento dei marmi era, oltre a quanto già detto, molto rischioso lungo l’intero percorso, vista la relativa delicatezza dei materiali in gioco. Non è difficile immaginare come i mezzi logistici e tecnologici del tempo rendessero il viaggio, fino all’ultimo momento, molto esposto al rischio di incidenti, destinati a vanificare tutta l’impresa. La percentuale di fallimenti cui andavano soggetti i trasporti marmorei dev’essere stata significativa. Infiniti blocchi e colonne vennero spezzati o smarriti in naufragi, talvolta provocati dai loro stessi movimenti nelle stive delle naves lapidariae. Offrono testimonianza di questo stato di cose i pezzi abbandonati rinvenuti per secoli, quelli restaurati in antico e i ritrovamenti periodici compiuti dall’archeologia subacquea, anche a profondità limitatissime. Affondamenti accaddero pure nelle operazioni di carico e scarico, o negli scambi fra imbarcazioni marittime e chiatte fluviali, per esempio, agli sbocchi del Nilo e del Tevere.

Esemplare è il caso medievale delle due famose colonne che attorno al 1178 furono erette nella piazzetta San Marco a Venezia, in prossimità del Molo, connotando per sempre quel celebre spazio, fondamentale nella vita civile, penale e turistica cittadina. Presto dedicate a San Teodoro e a San Marco, esse costituivano un bottino di guerra, che in origine era stato composto da tre esemplari. Insieme ai due famosi, ricavati da graniti dell’Egitto e della Turchia, ne era infatti giunto dall’Oriente anche un terzo. Ma quella colonna al momento dello sbarco finì in acqua, a pochi metri dalla sua sede definitiva, venendo inghiottita per sempre dal basso fondale melmoso della laguna. La vicenda indica come le possibilità di recupero di cose affondate fossero quasi inesistenti. Ove possibile, si cercava di aprire cave vicino alla costa, al fine di sfruttare i vantaggi del trasporto via nave. Quei natanti furono talvolta eccezionalmente grandi, come sap – piamo essere stato quello che condusse dall’Egitto a Roma l’obelisco finito davanti alla basilica di San Pietro, insieme a centinaia di tonnellate di lenticchie usate come stabilizzanti per l’assetto e, credo, soprattutto come imballaggio protettivo per lo scafo e per il prezioso carico. Ricordo di simili previdenze prese a Roma quasi cinquanta anni fa per muovere sculture, immerse entro casse riempite di riso. Si tratta di un sistema geniale e ancora insuperato. Se la costa era lontana si dovevano spesso costruire strade dedicate al passaggio dei pesantissimi convogli marmiferi.

L’identificazione dei siti di estrazione è divenuta specialità di studio. Parecchi di essi non sono stati ancora individuati con certezza, mentre altri si conoscono e conservano i segni dell’antica organizzazione. Una parte di quei luoghi, infine, è stata snaturata o distrutta per sempre dalla ripresa moderna dell’attività estrattiva.

Nel medioevo

La catastrofica dissoluzione militare, politica, amministrativa ed economica occidentale che corrisponde all’Alto Medioevo vide chiudere la maggioranza delle cave e affermarsi con prepotenza l’abitudine al riuso di materiali antichi, rimasti immagazzinati o già messi in opera. Nel corso dei secoli si andò sviluppando un’arte nuova, che avrebbe sfruttato in modo originale i marmi colorati. Con essi vennero elaborati schemi composti da fette circolari di colonne e da mattonelle antiche di recupero intere, oppure spezzate in poligoni minori. Una tappa iniziale di tale processo contraddistinse il lastricato di Montecassino, largamente costituito da quadrangoli di serpentino e di porfido. I poligoni divennero in seguito più complessi e organizzati in motivi mistilinei, centrati attorno a quelle rotae. La tecnica e le soluzioni prese in questo campo si andarono perfezionando, arrivando a comprendere anche elementi verticali, come colonnette, ceri pasquali, cornici, cattedre e altri manufatti, divenendo appannaggio di longeve botteghe familiari. Quella più famosa, i Cosmati, finì per denominare quel tipo di soluzioni, non esenti da contatti con l’Oriente arabo, che furono sviluppate fino al pieno Rinascimento. Sorprende che uno dei più tardi pavimenti del genere sia ancora in funzione nell’ambiente più aggiornato del suo tempo, come sono le Stanze di Raffaello in Vaticano.

I fori romani assunsero un duplice valore, venendo ambiguamente ammirati quale testimonianza della grandezza passata e, allo stesso tempo, temuti per l’implicito rimando a un imbarazzante retaggio pagano. Quelle posizioni contrastanti insieme alla mancanza di un nuovo ruolo urbanistico indussero a ridurre la cura di quell’area, i cui monumenti furono prima tutelati in modo approssimativo dall’inefficace autorità di Costantinopoli, per poi trasformarsi in una riserva di pietre da ridurre in calce, oppure da sfruttare come finissimi prefabbricati. Il saccheggio di quello che era stato il centro amministrativo e di culto della ex capitale mondiale divenne presto oggetto di contenziosi speculativi, fra i potentati che si spartivano il dominio sulla grande città in rovina. Per secoli vennero prelevate da quella zona migliaia di colonne, nonché altri elementi architettonici e figurativi. Prevalsero prima le finalità improntate al mero riuso, soprattutto nella costruzione di chiese, poi scopi più marcatamente decorativi e infine finalità di collezionismo.

Marmi colorati fuori da Roma

In età imperiale quasi tutte le province presero parte al fenomeno di cui ci occupiamo, anche se in misura molto minore; marmi colorati furono inviati da Roma a Ravenna, per abbellire la corte colà trasferita da Onorio. Da entrambe le città ne andarono poi ad Aquisgrana, per la residenza di Carlo Magno. Se da Roma fu inviato del porfido per le tombe normanne e sveve in Sicilia, quel durissimo materiale e il serpentino verde vennero cercati e lavorati anche a Venezia, insieme ad altre specie lapidee, già prima delle predazioni inflitte a Costantinopoli attorno al 1204. Fra queste ultime, spiccano i celebri Tetrarchi tardoantichi, inseriti alla base del Palazzo Ducale. Sappiamo che vari edifici veneziani fra i secoli XIV e XVII inglobarono lastre colorate prese, fra l’altro, da monumenti più antichi della regione, fra cui architetture di Ravenna e Aquileia. Traffici di marmi colorati ottenuti dallo spoglio perdurarono nelle forme più consuete attraverso il Rinascimento e oltre, qualche volta anche fuori dai confini italiani. Ma non di rado iniziative del genere fallirono, perché non sostenute da un’adeguata organizzazione.

È nota la presenza a Londra dal 1268 del pavimento cosmatesco di Westminster, in qualche modo echeggiato da Hans Holbein nel suo celebre Ritratto degli ambasciatori su tavola (1533; Londra, National Gallery). Mentre è quasi sconosciuto il caso, nella stessa città, dell’oratorio cattolico di Brompton Road, fondato nel 1854 e costruito con tanti marmi colorati archeologici e non (come il diaspro di Sicilia, adoperato probabilmente solo dal Rinascimento), ma tutti provenienti da Roma. La chiesa, per la quale furono create copie di celebri pitture seicentesche italiane, mescolate ad autentiche statue del nostro Barocco, offre quindi un aspetto completamente cattolico, apostolico e romano.

In Germania si può segnalare il caso di Sanssouci, a Potsdam, presso Berlino, dove nella residenza iniziata nel 1747 da Federico II di Prussia e negli ampliamenti condotti nel 1841 sono state applicate vaste specchiature marmoree, soprattutto di giallo e di verde antichi, ancora una volta d’importazione-spoliazione romana. La cappella del Battista in San Rocco a Lisbona, commissionata nel 1742 da Giovanni V di Braganza, offre un ricco repertorio di incrostazioni fatte venire dalla nostra città, fra cui bianco e nero di Aquitania, alabastri diversi e verde antico.

Capita spesso di imbattersi in marmi colorati visitando i centri italiani. Ma di rado si dispone di una documentazione per il loro prelievo romano come avviene per la cappella Toschi nel duomo di Reggio Emilia, che offre un campionario seicentesco ricco e inaspettato. Nonostante la continua richiesta di spoglie variopinte di Roma, l’immagine prevalente della città è stata trasmessa attraverso un filtro decolorante.

Continui riutilizzi

Per secoli le preesistenze archeologiche sono andate distrutte, per essere trasformate in calce o spezzettate in schegge grandi e piccole. Hanno poi cominciato a essere consacrate a una nuova funzione decorativa, talvolta accompagnata da qualche modifica formale. Con lo sviluppo degli scavi nei secoli XVII e XVIII si accrebbero le conoscenze sull’antichità. Vennero realizzati busti in marmi colorati su cui poggiare teste-ritratto, antiche o moderne. La scultura d’inizio Seicento trova un’intonazione lussuosamente classicista nei lavori del francese Nicolas Cordier, le cui statue sono composte da sceltissimi marmi di recupero. Alessandro Algardi rilavorava qualche decennio più tardi un Bacco (Roma, Galleria Doria Pamphilj) probabilmente di età antonina, tutto scolpito in rosso antico e divenuto ormai quasi senza tempo, per essere stato ancora molto rilevigato nel XIX secolo. Quell’indirizzo proseguì anche nelle arti applicate tardosettecentesche, come indica per esempio l’attività dei Valadier.

Dal pieno Rinascimento e maggiormente in età barocca si svilupparono rilavorazioni sempre più raffinate dei residui sottratti alle rovine. Le chiese di Roma costituiscono un repertorio insuperabile riguardo a questo fenomeno. La tendenza proseguì nei tempi e nei modi più diversi, continuando fino alla prima metà del XX secolo, quando quei materiali archeologici venivano ancora impiegati nell’edilizia cittadina religiosa e, non di rado, anche in quella civile. Il loro riuso era ancora talmente abbondante, da essere accessibili a prezzi addirittura inferiori ai marmi cavati di recente. Per cui se ne è perpetuato l’uso nel decorare tombe, cappelle o cornici architettoniche. Fra i monumenti romani che riflettono questa situazione si possono ricordare certe parti del cimitero del Verano, il monumento del Vittoriano o il complesso che ricorda la breccia di Porta Pia. Si possono segnalare, altresì, esempi di fasi più quotidiane della vita urbana, nei profili marmorei delle vetrine di vari negozi del centro storico, soprattutto della zona fra piazza di Spagna e via dei Condotti.

Dopo tanti secoli d’ininterrotto spoglio e rilavorazione, la città si presentava, per certi aspetti, come una enorme discarica edilizia, composta da cumuli di macerie archeologiche. Doveva apparire immersa in quella massa di frammenti, prodotti dalla lunga attività distruttiva e ricostruttiva. Ancora oggi un occhio addestrato ne scorge tantissimi, mescolati alla ghiaia dei viali nei parchi cittadini o perfino fra gli scarti dell’edilizia moderna, abbandonati quasi ovunque, per causa dell’inciviltà di molti abitanti e dell’inefficienza municipale nella gestione degli smaltimenti. Un’impressione di questo tipo deve aver stimolato sin dal Seicento la nascita del genere pittorico del capriccio rovinistico.

Si direbbe che poi, dribblando una legislazione italiana tanto antica quanto approssimativa e velleitaria, si sia scelto un modo economico, silenzioso e intelligente per aggregare quei frammenti, sgombrarne la città e conferire loro un minimo valore. Sulla base di esperienze precedenti mai abbandonate, prese piede l’abitudine di inserire quelle schegge entro pavimentazioni. Parliamo dei piani d’ingresso di non pochi edifici civili, costruiti a partire dalla fine del XIX secolo in quartieri cresciuti allora entro o subito fuori le mura cittadine. Sono in genere realizzazioni semplici e ben fatte dal punto di vista compositivo e artigianale, con una tecnica approssimativamente detta ‘alla veneziana’. Quei pavimenti furono organizzati allettando in malte pezzi lisci archeologici bianchi e colorati, frammisti ad altri, di moderna estrazione. Si rivelò un modo poco pretenzioso per riordinare la città da quell’imbarazzante sfacelo, conseguito dall’architettura prerazionalista, destinata a divenire bersaglio di tanta ipocrisia critica.

Dopo la metà del Novecento venne realizzato qualche altro pavimento del genere, combinando frammenti antichi. Ma si tratta di lavori più rari nonché privi di qualità nella scelta e nella composizione, che hanno condotto a bollettonati piuttosto sgrammaticati. Un altro lontano riflesso postunitario di questa millenaria tradizione si rileva nei marmittoni cementizi colorati prodotti per le pavimentazioni, echeggianti ancora una volta i verdi e i rossi delle pietre più dure e rappresentative. Se ne vedono ancora parecchi nei quartieri Prati ed Esquilino, dove quelle garbate imitazioni industriali del porfido e del serpentino stanno facendo posto agli inevitabili parquet.

Una piccola testimonianza del lungo saccheggio di queste microspoglie è offerta da una modesta scatola acquisita di recente sul mercato inglese, colma di minuscole prede sottratte a Roma e a Pompei. Si tratta di razzie barbariche compiute da civilissimi viaggiatori anglosassoni, ultimi transumanti tardo-ottocenteschi sulle solite rotte del Grand Tour. Dopo l’esposizione, il piccolo bottino, dall’interesse puramente documentario, potrà essere donato al Comune, a patto di venire esposto come monito contro quel turismo rapace e quale esempio minuto della storia della dispersione delle nostre antichità.

I colori dei marmi nella pittura

Si è accennato al riuso delle pietre raccolte nella Roma imperiale, le tonalità delle quali ebbero modo di proiettare anche riflessi postumi, in forme più o meno dirette. Esempio clamoroso di quegli echi si trova in architettura, in particolare in quella sacra di età romanica e gotica della Toscana, ma anche di altre regioni italiane, dove facciate e campanili vennero ornati con sequenze di strisce a due colori. Quella partizione bicroma si svolse il più delle volte alternando al bianco un colore deciso. Fu surrogato il verde intenso del serpentino con quello spento di Prato e lo scarlatto del porfido egiziano con il pallido rosso di Maremma. L’imitazione di quei marmi antichi e di altri ancora si osserva nella gloriosa pittura trecentesca toscana, sia in dettagli inseriti entro le scene, sia sul lato non figurato delle tavole. Tale usanza sembra essere stata particolarmente frequente in area senese, ma si rileva pure in altri distretti della penisola, talvolta con maggior varietà di tipi rappresentati, come parrebbe registrarsi nelle Marche. Quelle tempere stese sul retro dei pannelli risposero a necessità decorative, ma anche a una funzione di salvaguardia materiale. Difatti i dipinti così trattati si sono generalmente conservati meglio degli altri, per aver raggiunto una condizione di equilibrio nella dinamica degli scambi di umidità. Di qui è conseguita una stabilizzazione del supporto e quindi degli strati preparatori e del colore, che ha disinnescato la catena di eventi sfocianti nella necessità di continui restauri.

A ogni modo, possiamo affermare con buona approssimazione che l’insieme dei riferimenti ai marmi colorati svolti in architettura e in pittura lungo il Medioevo dimostri attenzione e rispetto verso quel carattere cromatico dell’eredità di Roma. A Venezia, che sappiamo aver fatto sempre caso a sé, si è verificato un ricorso ininterrotto alle pietre variopinte, sia nel riuso architettonico sia nelle rappresentazioni pittoriche. Descrizioni di marmi impreziosiscono scene dipinte da Gentile Bellini e da Vittore Carpaccio. Rispetto ad altre zone della penisola, il mondo lagunare sembra aver rievocato con maggiore fedeltà quel retaggio policromo. Tale attitudine potrebbe, fra l’altro, aver giocato un ruolo negli sviluppi della vocazione pittorica tonale cinquecentesca della singolarissima città-stato.

Mentre il resto d’Italia ha seguito un’altra direzione. Ci si aspetterebbe infatti che l’attenzione classicistica coincisa con l’Umanesimo andasse ad approfondire e ad accentuare il rapporto con quelle tracce antiche. E invece, sorprendentemente, esse vennero descritte in maniera meno congrua proprio dove la logica suggerirebbe il contrario. Se il Rinascimento dette luogo alla ripresa più organica e strutturata dell’Antico, rispetto alle precedenti rinascenze, esso evidenzia, da questo punto di vista, un dato in controtendenza. In quel complesso revival sembra essersi profilata una duplice reazione alle ricche tonalità che avevano rivestito l’illustre passato: una fu di sbiadirle, l’altra di reinventarle completamente. Queste alterazioni contrastano con l’attitudine rievocativa del Rinascimento e risultano stranamente poco rilevate dalla critica. La stessa realtà del fenomeno appare quasi ignorata, a dispetto della sua rilevanza. Delle due sindromi ha prevalso quella tendente a scolorire l’Antico, con una tale costanza che ne siamo tutti assuefatti, senza rendercene conto. Vediamo qualche esempio.

A Firenze, capitale indiscussa del primo Rinascimento, l’architettura quattrocentesca offre casi paradigmatici. Nella celebre biblioteca di Michelozzo (1454) presso San Marco, nonostante qualche traccia di finto marmo riemersa da poco e accostabile alle specchiature nei corridoi del convento, a prevalere è senz’altro la monocromia. Sembra che essa rimarchi lo schema spaziale del progetto, attutendo i ‘rumori’ coloristici dell’ambiente. Le materie costitutive dell’insieme hanno tinte poco accese, per evitare di distrarre dal ritmo basilicale, scandito da colonne di pietra serena, dal colore quasi neutro. Considerazioni simili si possono fare, per esempio, anche riguardo alle facciate dell’Alberti a Mantova, nonché per altri edifici quattrocenteschi, nei quali la scelta di rivestimenti in pietra ha largamente privilegiato i marmi più candidi.

Rileviamo qualcosa di parallelo nel campo della pittura di quel secolo, che accolse brani allusivi a marmi colorati, sottoponendoli però spesso a ‘traduzioni’ lontane dalla realtà effettiva dei modelli echeggiati. Un protagonista della prima generazione rinascimentale fiorentina, come l’Angelico, lavorò parecchio a Roma, dove ebbe tempo e modo per entrare in confidenza con quei materiali. Eppure, nonostante quei contatti, i suoi pavimenti, altari e colonne sono preferibilmente bianchi o chiarissimi. Quando poi, in diverse occasioni, volle (o gli fu chiesto di) rappresentare pietre colorate, giunse a risultati del tutto sganciati dalla realtà storica e perfino da quella geologica. I suoi marmi sono inverosimilmente fatti di chiazze policrome, che paiono nebulizzate, quasi fossero eseguite con lo spray. Così è il pavimento su cui poggiano le figure nella Pala di Perugia. L’Angelico manifesta, quindi, entrambe le reazioni cui abbiamo accennato, scolorendo o reinventando di sana pianta i modelli antichi.

Filippo Lippi è per certi aspetti l’artista più rappresentativo della tradizione pittorica fiorentina quattrocentesca. Imitò i marmi colorati in modo poco diverso da quanto abbiamo appena descritto, come vediamo nel trono su cui siede la Madonna di Tarquinia. Poco dopo, a Firenze, Domenico Veneziano elaborava i colori dell’architettura toscana, più che rifletterne la fonte archeologica, nella Pala di Santa Lucia de’ Magnoli, dalle strutture di tenui verdi e rosa. Piero della Francesca ha talvolta imitato fedelmente il porfido e il serpentino, ai quali ha tuttavia affiancato una quantità di altri marmi inventati di sana pianta. Mentre i telai architettonici dei suoi spazi sono sempre composti da pietre bianchissime. Nella Gemäldegalerie di Berlino è una celebre Annunciazione (circa 1470), che i Pollaiolo ambientarono entro un edificio-scrigno riccamente rivestito di lastre screziate: sono materie belle e impossibili, che però denotano una progressiva ricerca di verosimiglianza. Simili invenzioni si ravvisano anche nelle strutture in cui siedono le figure di Virtù allogate a Piero del Pollaiolo per il tribunale della Mercanzia a Firenze, una delle quali eseguita da Botticelli.

La continuità e la coerenza del fenomeno sembra smentire il valore di certe letture simboliche in chiave iconologica, svolte su qualche opera o artista isolati, e indicano piuttosto che si tratta di un carattere non incidentale del Rinascimento, la cui ricostruzione dell’Antico sembra essere stata talmente cerebrale e connessa a teorie spaziali da condurre a prediligere il dato grafico, mortificando i colori, i quali potevano oltretutto distrarre con il loro ‘rumore’. Vedremo, del resto, che quella specie di filtro verrà utilizzato per altri secoli a venire.

Quanto al resto d’Italia, si deve rivolgere lo sguardo al più illustre pittore-archeologo del Quattrocento. Andrea Mantegna rappresentò fedelmente qualche brano di porfido e di serpentino, per esempio, nella sua impresa più celebre, la Camera degli sposi a Mantova. Con l’intenzione di alludere ad altre specie romane, egli dipinse verso il 1495-1500 i piani lapidei preziosamente venati della serie di eroine monocrome, conservate alla National Gallery di Londra. Ma nemmeno quelle imitazioni di rilievi scultorei arrivano a descrivere qualità davvero esistenti.

L’orientamento bizzarro e quasi antirinascimentale del linguaggio di Carlo Crivelli indurrebbe ad aspettarsi cose ancora più fantastiche. In effetti formazioni del genere non mancano nel suo catalogo, né in quello di certi marchigiani da lui influenzati, come Lorenzo d’Alessandro da Sanseverino, che raggiungono accenti sbalorditivi. Ma Crivelli annovera anche frequenti e precisi ritratti pittorici del porfido rosso, indicando come fosse profondamente rivolto al passato della sua Venezia, che pure lo aveva respinto, come avrebbe fatto poi con altri nativi talentuosi e poco ‘allineati’.

Luca Signorelli ha lavorato a Roma, nella Cappella Sistina. È stato certamente suggestionato dai marmi colorati, che sono protagonisti di certe opere sue, come la Circoncisione (Londra, National Gallery, circa 1490/91) o lo stendardo con la Discesa dello Spirito Santo (1494), dove Madonna e apostoli poggiano su un pavimento concepito alla stregua di un grande campionario lapideo. Eppure, malgrado l’insistita attenzione, quasi nessuna delle pietre che dipinse corrisponde a qualità antiche o reali.

Con il volgere del primo Cinquecento incontriamo una generazione di artisti del Nord che, seguendo l’esempio di Jan Gossaert, giunse a Roma e si convertì ai moduli del Rinascimento tosco-romano, per diffonderlo al ritorno in patria. La loro funzione si aggiunse a quella svolta dai cartoni di Raffaello per gli arazzi tessuti a Bruxelles. L’insieme impresse una sonora battuta d’arresto alla grande tradizione dei Paesi Bassi. Alcune pitture di quegli stranieri romanizzati contengono allusioni alle pietre archeologiche, spesso rilette in chiave preziosa, da wunderkammer. È un altro riflesso irreale e creativo suscitato da quelle qualità antiche.

Insomma, si delinea un fenomeno di ampio respiro, sebbene non sempre omogeneo. Si osserva un’attitudine pittorica vasta, tendente ad alterare motivi e tinte degli antichi marmi rappresentati. La cosa non sembra si possa spiegare solo con l’ignoranza dei modelli, giacché tantissimi dettagli decorativi, come paraste dipinte o scolpite in quelle fasi del Rinascimento, sono talmente simili a quelle di età giulio-claudia, da poter indurre confusione. La varietà dei colori delle pietre avrebbe potuto ispirare gli artisti, come fanno le ali di farfalla che stuzzicano Giove pittore in un celebre quadro del Dosso. Ma non è andata così. La pittura del Rinascimento pare aver inizialmente neutralizzato quei motivi dei marmi, per poi alludere a essi in modalità irreali e fantastiche, fino a cercare qualche progressiva forma di verosimiglianza. Le riprese fedeli si limitarono in genere a una selezione molto ristretta della qualità descritte. La maggioranza dei pittori ha manifestato la tendenza a rimodulare i colori ancora visibili dell’antica Roma.

Solo dal pieno Rinascimento si andò affermando un’aria nuova, connotata da illustrazioni più realistiche dell’eredità marmorea. Un cambiamento contraddistinto da significative continuità e sistematicità va rilevato nella fase matura di Raffaello. Tale aspetto, finora trascurato, dev’essersi sviluppato in sintonia con gli interessi dell’artista riguardo alla tutela delle antichità romane. Il cambiamento si osserva nella vertiginosa evoluzione che caratterizza le pareti delle Stanze vaticane. È solo a partire da quella dell’Incendio (1514-1517) che entrano in gioco varie qualità di marmo colorato, tutte rappresentate in modo finalmente congruo. La novità investe alcuni dei cartoni per gli arazzi. Fu ancora sotto la regìa di Raffaello che nel 1519 Baldassarre Peruzzi decorava le pareti della sala delle Prospettive nella Villa Farnesina, dipingendo una serie di paraste, che illustrano in modo impeccabile il verde di Tessaglia, una delle qualità più belle e ricercate del passato imperiale, insieme ad alabastri, a colonne di africano e di altre specie. Quella fedele attenzione al corpo di Roma venne evidentemente richiesta anche al Sodoma e ai suoi collaboratori, che affrescarono la contigua sala delle Nozze di Alessandro e Rossane. Ennesima conferma del nuovo corso si ricava dalla Madonna della gatta (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte), eseguita da Giulio Romano fra il 1522 e il 1523, le cui figure poggiano su un lussuoso pavimento, ottenuto con grandi specchiature di giallo e verde antichi. Ma la ‘scoperta’ di Raffaello non bastò a riagganciare in modo permanente la realtà di materiali antichi alle continue ricostruzioni dell’illustre passato di Roma. Le alterazioni di cui abbiamo parlato continueranno a riaffiorare.

Da metà Cinquecento si registra uno sviluppo della tarsia marmorea, spesso svolta con materie antiche. Avviene a Roma e a Firenze, dove nel 1588 nasce l’Opificio delle Pietre Dure e crescono le importazioni dall’antica capitale. Le pietre presero a essere lavorate più intensamente, in seno a discipline d’arte, a lungo considerate di ‘serie b’. Con la tecnica del commesso vennero prodotti piani di tavoli e altro. La novità sembra coincidere in modo probabilmente non casuale con lo sviluppo linguistico di un grande pittore fiorentino. Il Bronzino, dopo una fase iniziale legata al Pontormo, prese a elaborare formule molto rispondenti a quanto stava avvenendo nel campo della tarsia lapidea. Poco prima della metà del secolo cominciò a realizzare scene con campi nettamente delineati di tinte pure. Il suo soffitto della cappella di Eleonora di Toledo in Palazzo Vecchio raggiunge in questo modo un effetto similissimo a quello di un incastro marmoreo. In quella e in altre opere dell’artista lo spazio vuoto diventa spesso lapislazzuli, prediletto a Firenze anche nelle composizioni pietrose, laddove la manifattura romana parrebbe connotata da un maggior ricorso ad altre qualità archeologiche. I suoi ritratti più maturi si stagliano su preziosi fondi di un blu compatto, che annulla ogni descrizione di spazio rinascimentale e suggerisce rotondità parallele a quelle del commesso.

Fra gli infiniti esempi sei e settecenteschi, un caso interessante è offerto dal modello ligneo di Pierre-Étienne Monnot, di recente comperato dallo Stato italiano, svolto per il monumento vaticano di papa Odescalchi. Ritrae con fedeltà pittorica varie specie lapidee che furono poi eliminate nell’opera finale. Il significato della modifica non è stato colto nella mostra dedicata al pezzo (Roma, Palazzo Barberini, 2020-2021): si tratta di una significativa primizia circa l’ingresso a Roma dello stile francesizzante riconducibile a Luigi XIV. Marmi dipinti con esattezza rivestono un ruolo di notevole rilievo nella decorazione di villa Falconieri a Frascati (1727), che si vuole ricordare perché il loro autore, Pier Leone Ghezzi, è noto anche per uno dei più antichi, preziosi e sistematici campionari di marmi illustrati su carta (ms. 322, Roma Biblioteca Alessandrina).

Per quanto riguarda la pittura stesa direttamente sulla pietra, sappiamo che questa tecnica prese le mosse nella prima metà del Cinquecento dall’uso di lastre di ardesia, dipinte coprendo tutta la superficie. Si sviluppò poi, fra la fine di quel secolo e l’inizio del successivo, arrivando a coinvolgere varie qualità e lasciando libere porzioni della pietra per farne combinare i motivi con la composizione. Si fece ricorso in prevalenza a tipologie di estrazione moderna, sebbene non manchino i supporti realizzati con scaglie antiche di recupero. Fra queste ultime spiccano alcune varietà di alabastro provenienti dalla valle del Nilo, mentre è più raro l’impiego di altre specie. Dei vari dipinti stesi su porfido verso metà Cinquecento, cui accenna Vasari nelle Vite, si conosce solo un Ritratto maschile, conservato nel Musée National de la Renaissance a Écouen. È un piccolo tondo, decentrato rispetto al supporto: potrebbe aver fatto parte di un mobile o aver avuto una cornice speciale e irregolare. Stessa strana forma e simile epoca ha il Ritratto attribuito a Francesco Salviati, nella cui base va riconosciuta una lastra di africano, usato anche per una Maddalena in collezione privata romana, dalla composizione vagamente tintorettesca e dalla data un po’ più tarda. Una Madonna dipinta su una ‘guancia’ di colonna di portasanta (Roma, Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli) è l’esemplare forse più cospicuo che si conosca per la grandezza del frammento antico usato e certamente fra le pochissime pitture eseguite sulla pietra di Chios.

Nel Seicento si registra il massimo sviluppo di questa specialità pittorica, ambita da vari raccoglitori. Possiamo supporre una deliberata intenzionalità, per esempio, da parte dei Cornaro, patroni della celeberrima cappella in Santa Maria della Vittoria, capolavoro della scultura barocca, composta di vari marmi colorati. Sappiamo infatti che costoro ebbero anche una quadreria, contenente una percentuale di pitture su pietra, molto superiore a quella delle altre collezioni romane contemporanee. Al nostro tempo è d’obbligo ricordare Vittorio Giulini, che ha riunito la collezione settoriale più grande al mondo, destinandola a una Fondazione con il suo nome.

Antichità in bianco e nero

Abbiamo esposto come l’evocazione dell’antichità romana abbia spesso tradotto la realtà delle pietre in formule di fantasia, oppure le abbia decolorate fino al bianco e nero. Questa attitudine sembra manifestarsi nel Rinascimento e aver coinvolto poi gran parte della cultura archeologica settecentesca, decollata in pieno gusto Neoclassico, non per caso votato alle pietre più candide. Il fenomeno è proseguito fino ai tardi echi ottocenteschi di quella tradizione, come possono testimoniare, per esempio, vari progetti berlinesi di Friedrich Schinkel. La nascita di gallerie didattiche allestite con calchi in gesso di statue famose ha accentuato quell’immagine collettiva, molto sbiancata.

Fermando qui la nostra breve rassegna su questa specie di sindrome dissociativa, osserviamo come essa lasci sul campo alcune domande. Anzitutto, a qualcuno potrebbe venire in mente che la coloritura dei marmi rischiasse di creare un’interferenza nel dibattito, tanto sentito fra Quattro e Cinquecento, circa il primato fra scultura e pittura. Qualcun altro può altrimenti congetturare che la faccenda rientri nella nota distinzione critica fra il Rinascimento e le precedenti rinascenze: che cioè un’inesatta descrizione dei materiali antichi possa rispondere a una consapevolezza della distanza ormai incolmabile dal modello imitato. Simili ipotesi, piuttosto prevedibili da parte del mondo accademico, suonerebbero almeno in parte come forzature. Perseguirle significherebbe iniettare l’ennesima capziosità libresca nelle vene di una storia dell’arte, che è oramai drogata di sé, nonché sempre più distratta e incapace di osservare le cose di cui dovrebbe occuparsi. Le ragioni per cui le memorie del venerato passato siano state così travisate possono in parte dipendere dalla confidenza del rievocatore con quelle vestigia. È ovvio che chi avesse vissuto abbastanza a lungo a Roma potesse disporre di una maggiore dimestichezza con il ricco assortimento cromatico delle sue rovine. E sappiamo che molti illustratori dell’Antico non ebbero quell’opportunità. Ma nemmeno questa spiegazione del fenomeno sembra risolvere la faccenda.

Se nel primo Rinascimento la pittura antica era ancora meno conosciuta di adesso, ad assicurarci che i colori di Roma si vedessero bene sono proprio le tinte dei marmi, i quali dovevano allora essere presenti in quantità infinitamente maggiori di quelle attuali. Non avevano subito diversi secoli di ininterrotta spoliazione, né gli impallidimenti dovuti all’inquinamento atmosferico. Soprattutto nelle giornate di pioggia, colonne, lastre e rilievi dovevano conferire alle rovine tonalità che vediamo assai raramente riflesse nelle numerosissime immagini correlate, a partire dai fondali architettonici divulgati dal Veronese, che riscossero enorme successo fra Seicento e Settecento.

Pare piuttosto che qualche alterazione della cromia antica possa essere servita a sottolineare la netta distanza cronologica esistente. Il deliberato sbiadimento o l’alterazione dei colori reali sembrerebbe, piuttosto, qualcosa di necessario a rendere più credibile la ricostruzione del passato. È del resto qualcosa che vediamo affiorare in altri campi della rappresentazione.

Automatismi della mente o attitudini profonde e molto condivise ci hanno indotto a vedere svolti in bianco e nero, oppure con sfocature o, ancora, con esasperate saturazioni cromatiche i flashback cinematografici, laddove proprio la modifica cromatica stuzzica un’immediata dissociazione temporale. È un’abitudine che sembra apparentare le rappresentazioni del passato agli svolgimenti onirici. Uno stratagemma giocato sulla tendenza alla monocromia sembra fornire a quei campi dell’evocazione risultati più attendibili. Si profila una specie di filtro collettivamente accettato, che dev’essere anteposto all’immagine artistica, se si pretende di usarla come una macchina del tempo, come vorrebbero molte rievocazioni pittoriche.

Sono meno frequenti le eccezioni che segnalino tentativi svolti lungo una strada opposta. Pochi si sono azzardati a descrivere Roma antica accentuando le tinte. Nel campo cinematografico spiccano da un lato il Satyricon di Fellini e dall’altro Il Gladiatore di Ridley Scott. Alcune scene della vicenda del generale maltrattato da Commodo paiono ispirate alla tavolozza di pittori inglesi di epoca vittoriana, come Lord Leighton e Alma Tadema. La coloritura dell’Antico, benché attutita nei modi e nei tempi cui si è accennato, potrebbe essere trattata con infiniti altri esempi. Chissà se derivi dai nostri marmi la definizione inglese delle biglie giocattolo, che si dicono marbles.

———————————————————————————————————————————————————-

I COLORI DELL’ANTICO MARMI SANTARELLI AI MUSEI CAPITOLINI

Riflessioni e progetto di allestimento

Vittoria Bonifati

«Chi si aggira ancora oggi per il Palatino, per i Fori, per le rovine di terme e di monumenti, vedrà tra i sassi e la terra smossa, soprattutto dopo la pioggia, spiccare piccole scaglie e frammenti di varie sorta di marmi colorati. Questi frammenti non sono pietre originarie del suolo di Roma, ma vengono da tutte le parti dell’Impero».

Questo passaggio è tratto da Marmora romana, il seminale testo del 1971 scritto da Raniero Gnoli, in cui l’autore, ritracciando il percorso di Faustino Corsi, visitò le principali cave d’estrazione di marmo e i principali luoghi e monumenti nel bacino del Mediterraneo nei quali si trovano marmi antichi.

Roma è una città costruita su tufo, travertino e peperino. I marmi colorati sono stati importati dai Romani da ogni parte dell’Impero, a formare una geologia artificiale che è divenuta il simbolo della città – anche se non veramente autoctona. Dischi, riquadri di porfido, di serpentino, sezioni di colonne, riposizionate a vivere in altre forme e altri corpi, in una continua transumanza da Roma a Costantinopoli ed oltre. Le pietre si muovono, da un edificio all’altro, da una città all’altra, rinascono, non invecchiano e non muoiono mai. La storia dell’essere umano è accompagnata dal movimento delle pietre, e coloro che le amano trovano in esse l’anima segreta della terra.

I Musei Capitolini sono considerati il museo più antico del mondo. Uno splendido esempio che lo precede è il museo fondato dalla principessa Ennigaldi-Nanna, risalente al c. 530 a.C. nella città di Ur (nell’odierno Iraq meridionale) e dedicato alle antichità della Mesopotamia, purtroppo non più esistente.

La nascita dei Musei Capitolini risale al 1471, quando Papa Sisto IV donò al popolo romano alcune antiche statue in bronzo (la Lupa, lo Spinario, il Camillo e la testa colossale di Costantino con il globo e la mano) che costituirono il primo nucleo della collezione. Aperta al pubblico dal 1734, la collezione è cresciuta nel corso dei secoli con donazioni da altri Papi e, dopo il 1870, con materiali provenienti da scavi archeologici dalla città di Roma. Si può affermare che si tratta di una grande collezione formata da più collezioni, alla quale negli ultimi dieci anni si è aggiunta anche la collaborazione con la Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli: prima con l’esposizione decennale di glittica, spaziando nell’arco di cinque millenni, e ora con l’esposizione di frammenti per lo più architettonici di marmi policromi di epoca classica.

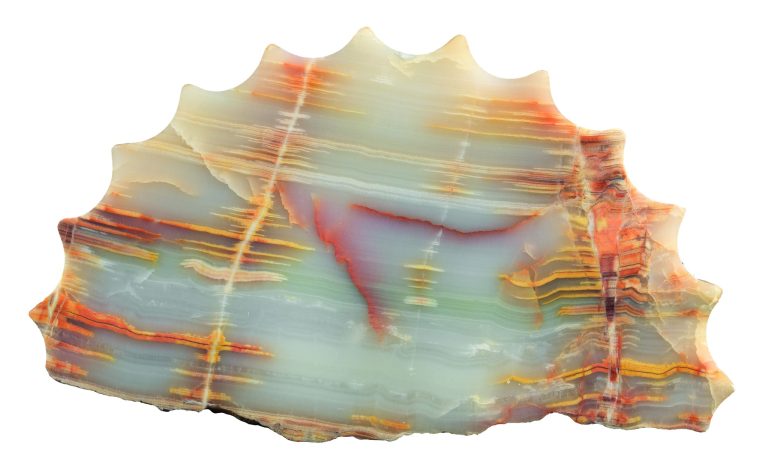

In occasione della mostra I Colori Dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini sono stati selezionati 82 frammenti perlopiù architettonici della Roma imperiale provenienti dalla Fondazione Santarelli, creando così un archivio non solo geologico ma anche geopolitico, architettonico e artistico. Anche in questo caso si tratta di una collezione formata da più raccolte, sistematicamente acquisite nel corso degli anni, includendo all’interno campionari e frammenti di marmi policromi provenienti dalle collezioni di Federico Zeri, Raniero Gnoli, Franco Di Castro, Enrico Fiorentini e importanti aste internazionali. La collezione di frammenti policromi Santarelli è oggi probabilmente la più vasta collezione privata di marmi policromi al mondo.

Le due sale Capitoline in cui sono esposti questi marmi si trovano al centro delle grandi vie di comunicazione dell’Impero. L’esposizione dei frammenti infatti è stata suddivisa non per tipologia o per ordine alfabetico, bensì considerando la provenienza in relazione alle cave d’estrazione nel bacino medi – terraneo. Le quattro pareti della sala espositiva sono state ordinate secondo i quattro punti cardinali da cui provengono i marmi. La notevole differenza numerica fra le pareti Sud ed Est e quelle Nord ed Ovest è indicativa delle civiltà più sviluppate sia dal punto di vista della ricchezza geologica del sottosuolo che dello sviluppo delle arti presenti nelle province conquistate o acquisite dai romani durante l’età imperiale; come l’odierna Grecia, l’Egitto e la Turchia, dalle quali provengono la maggior parte dei marmi colorati. Centro di tale suddivisione è stato considerato il luogo dove si trovano le due sale Capitoline – e quindi Roma – per comunicare al visitatore la stretta connessione tra la presenza di questi materiali ‘esotici’ e l’espansione politica, economica e geografica dell’antico Impero Romano. Queste pietre infatti provengono da cave d’estrazione sparse nell’esteso dominio coloniale dell’Impero, tracciando territori e reti geografiche attraverso la storia e la memoria.

L’enorme quantità di pietre trasportate a Roma da tutte le regioni del mondo allora conosciute presupponeva un’organizzazione molto complessa, dagli addetti alla ricerca, a coloro che lavoravano nelle cave e nel trasporto, fino ai depositi di ricezione e smistamento di Ostia e Roma. L’editto di Diocleziano del 301 d.C. è l’unico documento conosciuto che fornisce i prezzi e valori di scambio dei marmi lavorati nell’antichità. L’introduzione dei tanti marmi stranieri risale agli ultimi anni della Repubblica ed è fortemente legato alla politica d’espansione di Roma. Il marmo quindi divenne anche una forma di propaganda: l’uso di determinati marmi spesso simboleggiava la conquista delle relative provincie di provenienza. L’epoca d’oro dell’afflusso delle pietre a Roma durò quasi quattrocento anni, fino alla fine del III secolo, quando a causa della diminuzione degli schiavi e del complesso quadro politico ed economico che agitava l’Impero, cominciò fatalmente a decrescere.

A Roma ancora non c’è un museo dedicato al marmo e la visione del passato tiene conto prevalentemente della tipologia ‘bianca’ di questo materiale. La mostra I Colori Dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini cerca di porre l’attenzione su un tema fondamentale per la storia di Roma. L’esposizione ha una durata straordinaria di dieci anni, rendendo questo progetto più simile a un riallestimento museale che a una mostra temporanea vera e propria. Per questo motivo si è pensato a un allestimento che potesse durare nel tempo e interpretare nello spazio il messaggio curatoriale della mostra. Centrale in questa conversazione è il concetto di archivio, scegliendo di mostrare gli 82 frammenti policromi – di diverso taglio, peso e colore – sulle quattro pareti della sala principale, ognuna equivalente a ciascuno dei quattro punti cardinali. Le griglie metalliche a parete richiamano alla memoria gli elementi divisori per catalogare e studiare le collezioni di pietre e minerali, dando una visione d’insieme del vasto numero di marmi usati in epoca romana e delle elaborate cromie e venature delle varie tipologie marmoree. Il criterio espositivo è stato quello di includere marmi policromi allo stato di frammento, che non fossero rilavorati in altre epoche successive al periodo imperiale. Per quanto riguarda la provenienza, è stata fatta un’ampia ricerca per tracciare la storia di queste pietre. Laddove il luogo di provenienza ha posto dei quesiti, è stata ritenuta prevalente l’impostazione geografica di attribuzione ipotizzata da Raniero Gnoli.

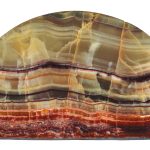

Questo ‘campionario esploso’ di frammenti policromi è in dialogo con il campionario Santarelli e quello Capitolino, entrambi presenti nell’adiacente sala didattica (rif. pp.196-201). Il campionario Santarelli è composto da due armadi espositori di 422 esemplari. La raccolta fu costituita a inizio Ottocento a Roma utilizzando due vetrine del tardo XVIII secolo in legno laccato e dorato (rif. pp. 163-165). Il campionario Capitolino invece è stato realizzato da Enrico Guj ed è formato da 288 campioni a modulo fisso, di cui 160 a vista, allestiti in due vetrine e raccolti presumibilmente fra la seconda metà dell’Ottocento ed i primi del Novecento (rif. pp.167-171). Nel 1960 fu pubblicata da Treccani la prima edizione dell’ Enciclopedia dell’ Arte Antica. In un’edizione successiva del 1995, sotto la definizione della parola ‘marmo’, compare l’immagine degli armadi espositori Santarelli, oggi in mostra ai Musei Capitolini, e di una cassettiera del XIX secolo anch’essa parte della Fondazione – la cui, a sua volta, sfera di studi è appunto il marmo.

Abbiamo scelto di includere in mostra come unica opera scultorea un torso femminile con testa di Dioniso, in quanto formata da otto tipologie marmoree diverse. La scultura raffigura un raro torso femminile in porfido rosso d’Egitto, identificabile come torso di una Nike, con testa maschile del dio Dioniso in marmo bianco lunense del II secolo d.C. Il torso presenta un notevole panneggio in porfido rosso del II secolo d.C. con restauri in rosso antico e rosso antico brecciato. Tra il Cinquecento e il Seicento il torso venne integrato con l’aggiunta delle spalle e delle braccia tagliate in marmo pario e inserita la testa di Dioniso. La scultura rappresenta una lavorazione tipica della Roma barocca quando era invalsa la moda di creare, con il riutilizzo di preziosi marmi antichi, statue composte da sculture frammentarie riadattate e riunite. Il basamento neoclassico su cui poggia il torso è realizzato in giallo antico, l’erma in alabastro con sottostante giallo antico, mentre la base inferiore è in africano con i piedi ferini in bronzo. L’opera faceva parte dell’importante collezione dei conti Rosebery a Mentmore Towers nel Buckinghamshire.

Nella sala didattica è esposta una selezione di attrezzi per la lavorazione del marmo provenienti dalla raccolta di Enrico e Sandro Fiorentini: ulivella, piccone, mazzetta, trapano a violino, picchiarelli, subbie, oggetti che fino al Novecento hanno animato con il loro tintinnio le botteghe dei marmorari di Roma, oggi quasi del tutto scomparse. In occasione della mostra, la Fondazione Santarelli ha commissionato un documentario scientifico a cura di Adriano Aymonino e Silvia Davoli con immagini suggestive provenienti dai Musei Capitolini, il Parco Archeologico del Colosseo, il Pantheon e la chiesa di Santa Maria Maggiore al fine di illustrare, ai diversi visitatori, la complessa storia di questi materiali e degli usi nel corso dei secoli e nelle arti.