Pensare come Medea, di Bianca Sorrentino: cosa dicono di noi le donne del mito

Madri, figlie, sorelle, amate e amanti, vittime e guerriere, sovrane e cittadine. Lontano dall’immagine scontata e abusata di donna dell’antichità relegata a un ruolo subalterno a quello maschile, le donne del mito incarnano una molteplicità che Bianca Sorrentino ben racconta in Pensare come Medea, uscito il 25 ottobre per Il Saggiatore.

“[…] Sono creature della dismisura, umanissime nei loro limiti, eppure incessantemente tese a metterli in discussione, per guadagnare uno spazio di libertà in cui essere pienamente se stesse. Dentro la loro immagine troveremo riflessa la nostra. […] In ognuna di loro avremo l’occasione di riconoscere le inquietudini e le contraddizioni dentro le quali ci sentiamo imprigionati, ma anche gli slanci e i desideri che riempiono di significato le nostre esistenze.”1

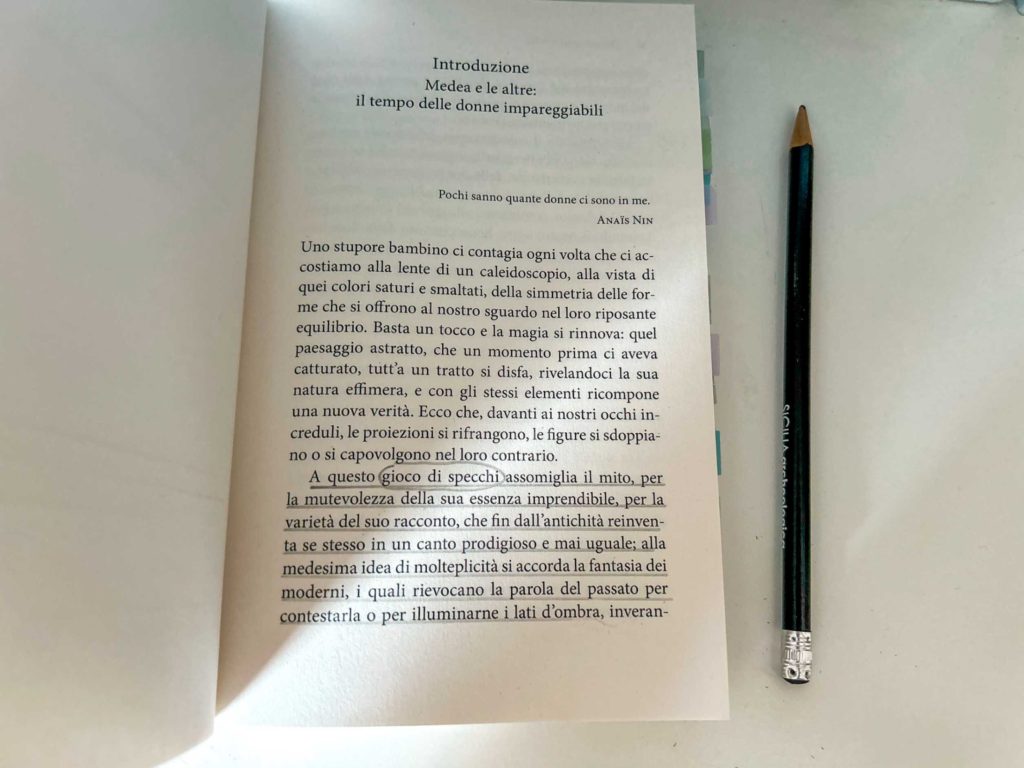

Il mito come un “gioco di specchi”

Questa molteplicità, come in un “gioco di specchi”2, riflette nient’altro che noi, che di queste donne, nel corso dei secoli, ne abbiamo fatto modelli o contro modelli, identificandoci o prendendone le distanze, spesso guidati da scelte di pura convenienza. È il caso, ad esempio, della tragedia di Medea, donna scelta dall’autrice come paradigma del saggio. Legata per lo più al suo infanticidio, Medea in realtà incarna l’idea di una vera e propria donna-mondo3, secondo la definizione che Bianca Sorrentino sceglie di attribuirle e che sottolinea la complessità del personaggio.

“Pensare come Medea significa allora sviluppare un altro tipo di sguardo sul mito, che ci consenta di inquadrare non solo gli inciampi, ma anche i voli di quante, come lei, hanno osato oltrepassare i limiti in cui la condizione di donna le confinava.”

Pensare come Medea si configura così come un piccolo atlante delle donne del mito, che orienta e guida il lettore attraverso le più varie interpretazioni e le sfumature nascoste, portando alla luce aspetti che confermano non tanto l’attualità del mito stesso, quanto la sua universalità, già ribadita dall’autrice nelle prime pagine di Pensare come Ulisse:

“Il mito classico, a ben vedere, è più che attuale: è a tutti gli effetti universale, si stende cioè in un orizzonte di atemporalità che non conosce confini legati alla contingenza, e per questa ragione è eternamente valido.”4

L’inesauribile vitalità: Pensare come Ulisse di Bianca Sorrentino

L’universalità del mito e la sua lezione sul contemporaneo

Se è vero che, come sostiene l’autorevole classicista Eva Cantarella, il mito non ha una data di nascita5 e che, di conseguenza, è materia costantemente soggetta alle intemperie dei tempi, non resta altro da fare, allora, che cercare delle strade percorribili, oscillando tra millenni e culture, per arrivare a rispondere a una domanda cruciale: a che servono i classici?

Sebbene ogni lettore possa trovare la propria personale risposta, Bianca Sorrentino prova a legare a ogni figura femminile del mito un insegnamento da applicare nella contemporaneità. È così, ad esempio, che Calipso, con la quale si apre il saggio, diventa al pari di Medea una donna-isola, a sottolineare il rapporto con la natura, il tempo e la solitudine:

“Eccola, la lezione di Calipso: non ci si può aspettare che arrivi qualcuno da un mare sconosciuto a salvarci dalla solitudine – e da noi stessi.”6

Come lei, ancora Circe e il suo desiderio, Nausicaa e la sua purezza, Penelope e la sua saggezza, ciascuna di loro custodisce una lezione che non sempre è esplicitata nel testo antico. Tuttavia in più di un’occasione, l’autrice ci tiene a sottolineare che:

“Compito della letteratura non è tuttavia su quale versione apporre il marchio inimitabile della verità, ma offrire al lettore gli strumenti per apprezzare la complessità del reale e riuscire quindi, con i propri mezzi, a fabbricarsi la propria idea di mondo.7

E ancora:

“Siamo noi lettori ad avere la responsabilità e il potere di esercitare il nostro spirito critico per discernere tra quei testi che ci possono regalare soltanto qualche ora di evasione e le pagine letterarie che, invece, sono davvero in grado di compiere il miracolo della durata.”8

Una mitologia femminile: categorie di donne a confronto

È per questo che in Pensare come Medea trovano spazio e voce anche le riscritture dei miti, con le loro eventuali interpretazioni e misinterpretazioni che nel corso dei secoli, ma soprattutto nella contemporaneità, hanno contribuito a evidenziare punti di vista altrimenti lasciati in ombra.

Christa Wolf, Sibilla Aleramo, Cesare Pavese. Margaret Atwood, Hilda Dolittle, Louise Gluck sono solo alcuni dei nomi che Bianca Sorrentino cita per le loro personali ricostruzioni dei miti femminili più conosciuti.

Il risultato è una vera e propria contro-tradizione, una mitologia femminile9 che però non va confusa con i movimenti femministi novecenteschi che reinterpretarono molte eroine della mitologia greca per farne simbolo della propria lotta. Si tratta, piuttosto, di una mitologia che, a partire dall’elemento femminile, ne sottolinea le contraddizioni, il superamento del limite imposto proprio dalla condizione di donna, il rifiuto stesso del femminile e l’abbraccio di elementi prettamente maschili che rendono le donne in qualche modo sovversive e pericolose (vedasi il caso di Medea, Elettra, le Amazzoni, Antigone, Prassagora).

A queste si oppongono, invece, donne che aderiscono più o meno in toto al ruolo che le spetta, ma non per questo risultano meno degne di ammirazione: Ismene, la sorella opaca, Euridice, che esiste solo nello sguardo di Orfeo, Psiche e il suo viaggio nell’amore e ancora coloro a metà strada, come Andromaca che, pur vittima, cade nel biasimo di un’altra donna, Elena, e infine, il triste e annunciato destino di Ecuba e Cassandra.

La rivoluzione di Saffo

Caso “eccezionale” è quello di Saffo, alla quale, pur non rappresentando di fatto una donna del mito, l’autrice sceglie ugualmente di dedicare alcune pagine per constatare la rivoluzione che prende le mosse proprio a partire da lei:

“[…] Con la poetessa di Lesbo assistiamo al levarsi di una voce femminile che ha una storia differente da raccontare e che padroneggia gli strumenti per scriverla”.

Va da sé che attraverso Saffo si ricordano poetesse greche come Corinna, Nosside, Anite che possono finalmente

“dar voce all’universo interiore che le abitava proprio perché Saffo aveva ricevuto gli strumenti espressivi per definirsi come individuo e rovesciare così le consuetudini cristallizzate nei secoli.”10

Un’altalena sospesa tra i millenni

Con un “noi” che spesso interviene, trascinando e coinvolgendo direttamente il lettore, come se fossimo tutti a raccontarci storie intorno al fuoco, Bianca Sorrentino ci spinge su un’altalena11 che oscilla tra le contraddizioni e i conflitti personali delle singole personalità femminili del mito. Immagine, quella dell’altalena, che si carica di ulteriore simbologia, se pensiamo al ruolo che essa riveste nel mito di Erigone e nella festività delle Aiora12, in cui erano proprio le donne, per lo più vergini, a dondolarsi sugli alberi.

Quello che Bianca Sorrentino costruisce, dunque, è un vero e proprio percorso, un” vagabondare per le terre del mito”13 che mira a mettere in discussione noi stessi per scoprirne parti inedite.

“Probabilmente anche noi, ripercorrendo le storie di queste donne eccezionali, che non avvennero mai ma sono sempre, avremo messo in discussione la nostra integrità; nelle rese e nelle ostinazioni delle eroine avremo sentito risuonare parti di noi che credevamo smarrite; nei loro monologhi accorati avremo trovato le parole per esprimere il vissuto ineffabile che ci opprimeva.”14

Note:

1 B. Sorrentino, Pensare come Medea, Il Saggiatore, Milano 2024, p. 12.

2 Ivi, p. 12.

3 Ivi, p. 13

4 B. Sorrentino, Pensare come Ulisse, Il Saggiatore, Milano 2021, p. 11.

5 E. Cantarella, Contro Antigone o dell’egoismo sociale, Giulio Einaudi Editore, Torino 2024, p. 88.

6 B. Sorrentino, Pensare come Medea, Il Saggiatore, Milano 2024, p. 24.

7 Ivi, p. 61.

8 Ivi, p. 62.

9 Ivi, p. 26.

10 Ivi, p. 161.

11 Ivi, p. 15.

12 Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Aiora

13 B. Sorrentino, Pensare come Medea, Il Saggiatore, Milano 2024, p. 246.

14 Ivi, p. 246.

Giovedì 28 Novembre ore 18:30. Francesca Barracca dialoga con Bianca Sorrentino a tema del suo ultimo saggio, Pensare come Medea – Cosa ci insegnano le donne del mito sulla nostra vita, edito da Il Saggiatore (2024).

La diretta sarà ospitata sulla pagina Facebook di ClassiCult e della Wunderkammer, sul canale YouTube di ClassiCult e della Wunderkammer, sul canale Instagram di ClassiCult, sui canale LinkedIn di ClassiCult, sul canale Twitch della Wunderkammer.

Il libro recensito è stato cortesemente fornito dalla casa editrice.