LA PRIMA GUERRA MONDIALE DELLA STORIA. DALL’ASSASINIO DI CESARE AL SUICIDIO DI ANTONIO E CLEOPATRA (44-30 a.C.): GIUSTO TRAINA RACCONTA GLI ANNI TURBOLENTI TRA LA FINE DELLA REPUBBLICA E L’INIZIO DEL PRINCIPATO

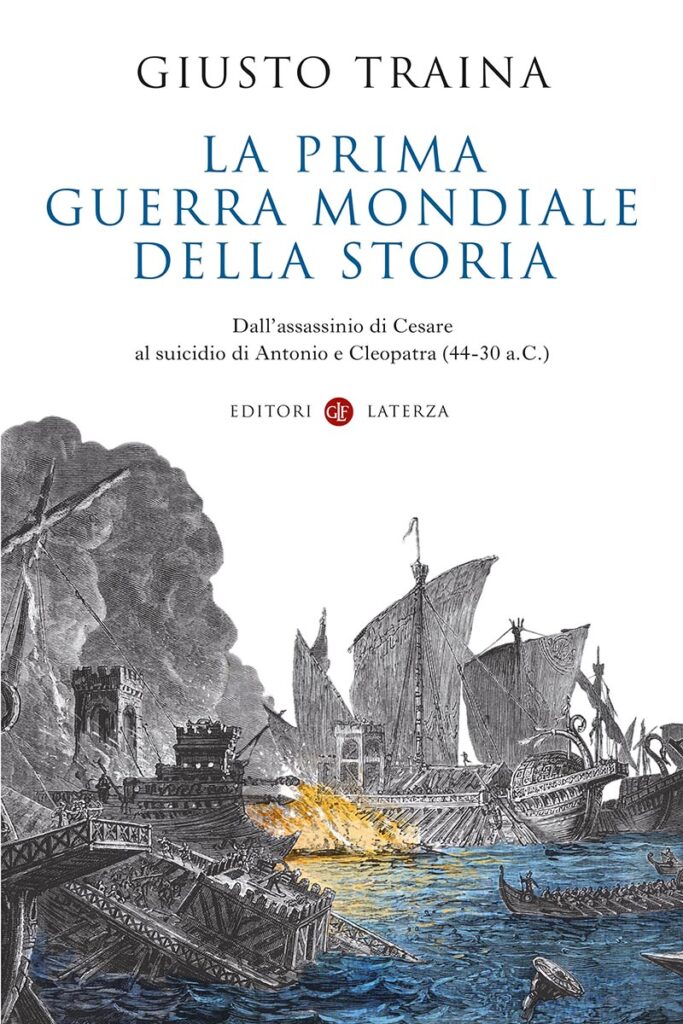

Uno degli ultimi saggi dedicati al mondo romano e, in particolar modo, alla politica di Roma, pubblicato da Editori Laterza (2023) è ad opera di Giusto Traina, docente di Storia Romana alla Sorbonne di Parigi: La prima guerra mondiale della storia. Dall’assassinio di Cesare al suicidio di Antonio e Cleopatra (44-30 a.C.).

Il saggio racconta, con un linguaggio sobrio e con un attento vaglio delle fonti, gli anni turbolenti che hanno influenzato la storia e la politica romana a cavallo tra la repubblica e l’impero. Traina espone gli avvenimenti, suddividendo il volume in tre parti, partendo dalla morte di Cesare per arrivare alla cruciale data del 31 a.C. quando, ad Azio, Ottaviano sancì definitivamente l’inizio di un periodo novus per Roma con il principato.

Contrariamente a quanto si possa pensare al giorno d’oggi, la prima vera e propria guerra mondiale affonda le radici più di duemila anni fa, quando Ottaviano, cui spettò l’Occidente, e Antonio, cui fu affidato l’Oriente, si videro contrapposti per guadagnare il potere politico e militare su Roma. Lo stesso Traina, nell’Introduzione (pp. 3-4) al suo saggio, ritiene che «[…] parlare di “guerra mondiale” prima del XIX secolo potrebbe sembrare anacronistico», ma le guerre civili tra Cesare e Pompeo furono, citando il primo verso della Pharsalia di Lucano (I d.C.), bella […] plus quam civilia, ovvero guerre più che civili, motivo per cui il concetto di “guerra mondiale” non apparirebbe, agli occhi dei lettori contemporanei, poi così tanto anacronistico.

Conviene, però, prendere le mosse dagli ultimi anni di vita di Cesare, colui che diede a Roma quel lustro che l’ha, in seguito, consacrata come esempio di egemonia perfetta. Dopo le guerre galliche e la conquista di Alesia nel 52 a.C., con la conseguente cattura di Vercingetorige, capo degli Arverni, Cesare rientrò a Roma festeggiando la vittoria sui Galli e gli altri diversi successi riportati in precedenza su Egitto, Ponto ed Africa; questo concesse al comandante romano il vanto di aver dominato le quattro parti del mondo (da intendersi quello sino all’epoca conosciuto!).

Dopo la vittoria sui Galli, Cesare dovette risolvere la questione Pompeo. Ebbe inizio la prima delle guerre civili che minarono la stabilità della repubblica romana. La guerra civile contro Pompeo, dopo alterne vicende, si concluse a favore di Cesare con la definitiva vittoria a Farsalo, nella Tessaglia sud-orientale; vittoria che ebbe, poi, come conseguenza l’uccisione di Pompeo in Egitto, ad opera di Achilla, generale fiduciario di Tolomeo XIII.

La risoluzione (parziale!) della guerra civile e le vittorie che Cesare aveva riportato in precedenza gli concessero quel favore popolare che resero il comandante romano, in un certo qual modo, inviso ad una fazione romana che temeva una escalation di Cesare verso l’accentramento totale del potere. Venne così a crearsi, a Roma, una dicotomia tra i sostenitori di Cesare e chi, come i congiurati, tramavano la morte dell’allora più influente personalità romana.

Ma perché Cesare era così temuto? La risposta a questo interrogativo potrebbe risultare semplice: Cesare era divenuto un soggetto particolarmente scomodo, visto il suo potere smisurato. Quanto traspare, però, dal saggio di Traina spingerebbe verso una duplice risposta all’interrogativo: Cesare, da un lato ambiva ad una forma di controllo che era, forse, di fattura tipicamente ellenistica, dall’altra, vista la sua vicinanza all’ultima regina d’Egitto, Cleopatra, stava, secondo la visione dei congiurati (e, ovviamente, secondo quanto traspare dalle fonti), virando verso Oriente come destinazione del potere romano.

I malumori di alcuni si trasformarono in quella che resterà una delle date più icastiche della storia romana: il 15 marzo del 44 a.C. quando Bruto e Cassio (affiancati da sostenitori con identiche intenzioni) infersero i colpi mortali che segnarono la fine del comandante romano.

La morte di Cesare portò con sé malumori, soprattutto dei suoi sostenitori più fervidi che altro non desideravano che vendicarne l’uccisione; infatti, nel 43 a.C., a Modena, fu varato il Secondo Triumvirato che sarebbe dovuto durare cinque anni e che, differentemente dal primo, non sarebbe stato un accordo di diritto privato, ma avrebbe sancito un’alleanza tra Marco Antonio, Ottaviano e Lepido.

L’evento delle Idi di Marzo non rappresentò soltanto l’inizio della vendetta contri i cesaricidi, vendetta che era alla base delle liste di proscrizioni fortemente volute dai triumviri per punire Bruto, Cassio e i loro seguaci, ma pose anche le basi della questione relativa all’eredità del potere che, com’è noto, venne accolta da Ottaviano, figlio che Cesare adottò nel 45 a.C. e che quel famoso 15 marzo era ad Apollonia, dove, sotto la guida di Apollodoro di Pergamo, stava completando i suoi studi.

La volontà di vendicare la morte del comandante romano si concretizzò nel 42 a.C. quando, Ottaviano e Marco Antonio, congiuntamente, sconfissero nella battaglia di Filippi, in Macedonia, Bruto e Cassio. La morte dei cesaricidi risolse soltanto limitatamente i malumori che imperversavano a Roma.

La sconfitta di Pompeo Magno, come suddetto, rappresentò una parziale risoluzione della guerra civile romana. Il figlio di Gneo Pompeo, Sesto, cercò di portare avanti la stessa linea e le stesse intenzioni politiche del padre; diversi furono gli scontri che videro, con alterne vicende, scontrarsi Marco Antonio e Ottaviano contro Sesto e le sue incursioni nel Mediterraneo che minavano la stabilità di Roma. Sesto era un militare e politico arguto e capacissimo tanto che riuscì, più volte, ad infiacchire Roma e a provare le capacità militari e di Ottaviano e di Antonio; soltanto grazie ad Agrippa, ammiraglio e fiduciario di Ottaviano, la minaccia “Pompeo” venne risolta, con la vittoria nella battaglia di Nauloco, nella Sicilia settentrionale, nel 36 a.C. e la conseguente fuga di Sesto che morì, successivamente, a Mileto, in Caria, nel 35 a.C.

La sconfitta di Sesto sembrò ristabilire la situazione politica romana, ma non fu propriamente lineare il passaggio all’Impero e a quel periodo che avrebbe lasciato alle spalle i tumultuosi anni delle guerre civili. Restava da risolvere la questione della spartizione del potere tra Marco Antonio e Ottaviano. Diverse furono le vicende che videro i due triumviri arrivare allo scontro, da un lato Ottaviano, ormai accetto e degno erede di Cesare, dall’altro Marco Antonio che, in Oriente, faceva da contraltare al futuro imperatore. Antonio aveva acquisito credito in Oriente e, soprattutto, si era avvicinato così tanto a Cleopatra che desiderava, con lei, porre le basi di un imperium che avrebbe cambiato totalmente le sorti di Roma. Tutto questo non accadde perché Ottaviano evitò che Marco Antonio portasse a compimento il suo progetto.

Dopo diversi scontri e forze profusamente impiegate, il 2 settembre del 31 a.C., ad Azio, nell’Acarnania nord-occidentale, Ottaviano riuscì a sconfiggere Antonio. La sconfitta di quest’ultimo segnò definitivamente la conclusione di quelle guerre che tanto avevano insanguinato l’ultimo spezzone della Res publica romana. Antonio e Cleopatra si suicideranno e nel 30 a.C. l’Egitto diverrà provincia romana ponendo fine a quel periodo che J. Gustav Droysen definì “Ellenismo”.

Il volume di Traina, oltre a rappresentare un grandioso esempio di attenzione e trasposizione delle fonti, rappresenta un importantissimo saggio messo a disposizione degli addetti ai lavori come di coloro che desiderino approfondire e osservare l’ultimo periodo repubblicano, attraverso una lente di ingrandimento che mira a fornire quelle nozioni utili alla comprensione di un periodo così complesso della storia romana. Il volume è, inoltre, corredato da alcune tavole che illustrano le più importanti battaglie del I a.C. nonché da un apparato bibliografico e di note che approfondiscono e rimandano alle fonti utilizzate dall’autore nel suo saggio.

Il libro recensito è stato cortesemente fornito dalla casa editrice.