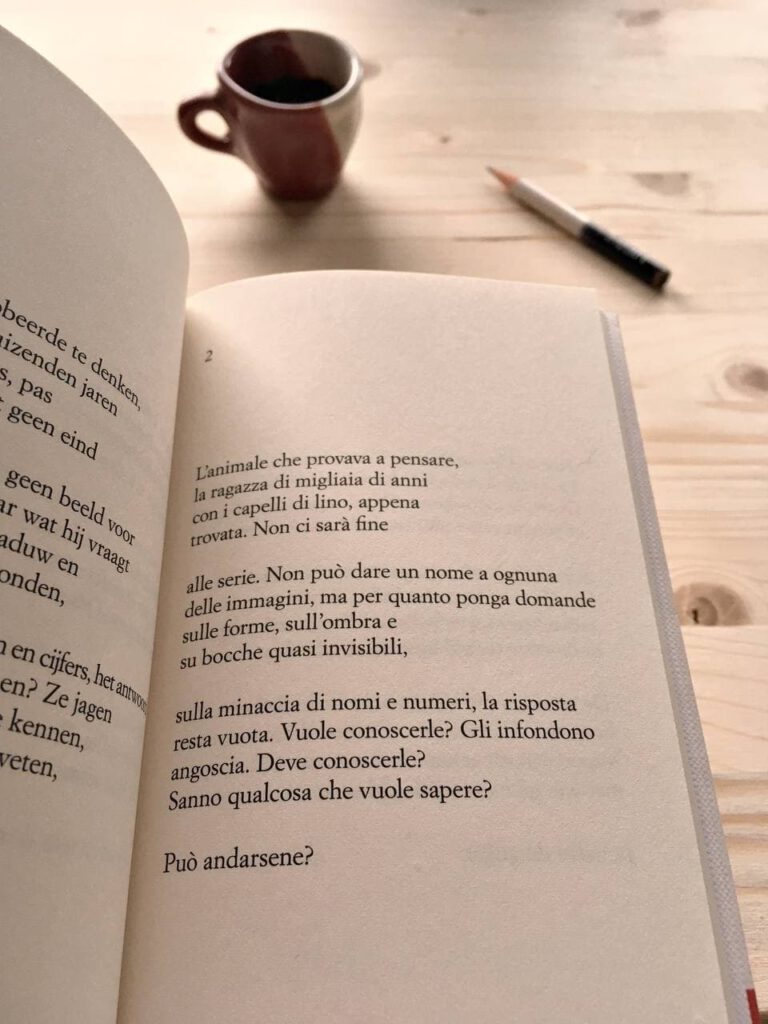

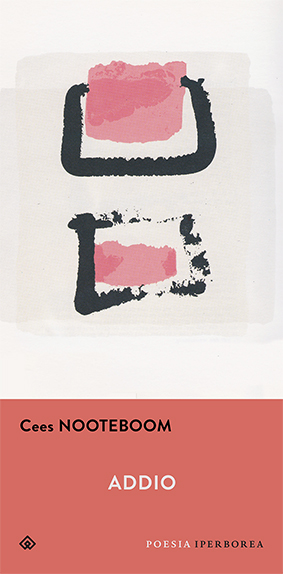

“La fine della fine, cosa poteva essere?” Inizia con questa domanda, calma e sbalordita, l’ultimo libro in versi dell’olandese Cees Nooteboom, Addio (Iperborea, 2020). La stessa poesia incipitaria che contiene l’interrogativo tenta anche una risposta, nella chiusa:

la grammatica dell’espropriazione, nessuno

sarà più se stesso, nessuna apparizione,

la ritirata dopo la sconfitta

ma senza una meta.[1]

Il testo iniziale contiene già tutto il percorso del libro: il processo di spoliazione dell’individuo. Ma questo recesso di enorme vuoto è qui solo rischiarato fulmineamente, un presentimento per illuminazione.

Cronaca della circonferenza

Le domande che si coagulano, a partire da questa, intorno alla penna del poeta affiorano da spazi circoscritti. La sua è una condizione di reclusione (coerentemente, il sottotitolo del libro è “Poesia al tempo del virus”). La sua voce ci giunge prima dal “giardino d’inverno”, poi dal buio della sua stanza. L’unica occupazione del poeta-viaggiatore Nooteboom sembra essere diventata una dickisoniana circonferenza. In una famosa lettera del 1862 la poetessa di Amherst lo dichiarava programmaticamente: “My Business is Circumference”. Ma se l’isolamento di Dickinson era una vocazione, e il cerchio magico della sua vita il campo elettrico perfetto per la sua poesia, quello di Nooteboom somiglia più a una costrizione. Nondimeno, però, l’attitudine del viandante non tradisce Nooteboom, neanche in questa esperienza, estrema ed estranea, della reclusione. Dagli spazi angusti di Addio la sua voce emerge per annotare le visioni che si presentano, riportate fedelmente, come gli appunti di un ennesimo viaggio. Il risultato ha i connotati di una cronaca della circonferenza.

Un carnevale dell’angoscia: la prova del nove della poesia

Da questo spazio vuoto, dal silenzio che lo anima, qualcosa viene a galla e, come sulla superficie di uno lago, si palesa. Il silenzio diventa una morsa che “circonda la casa”, assedia il pomerio di chi scrive[2]. Chi sta alla porta in attesa non può scegliere gli ospiti che si presenteranno, ma solo acconsentire a farlo. E quello di Nooteboom è sempre, indistintamente e devotamente, un consenso.

[…] membra

staccate, forme spettrali, fantasmi

intessuti di malvagi racconti, ma

si accomodi, prego.

Addio è disseminato di questa poetica dell’accoglienza e dell’annotazione – come nell’affermazione programmatica: “provo/ a vedere di tutto come ho sempre/ fatto”[3]. Prendere quello che viene, pronto a prestare la parola a tutto quanto si presenti a chiederla, è per Nooteboom il lavoro del poeta. A presentarsi, nella prima sezione, sono soprattutto i ricordi di guerra, amici scomparsi, scene di una remota giovinezza. La poesia li riporta indietro come un riflusso. La cifra comune di questa tarda marea assomiglia al moto persecutorio e circolare dei fantasmi che non hanno chiuso i conti con la vita. Proprio in nome di un senso rimasto sospeso, queste visioni riaffiorano dal passato e cristallizzano il loro lascito in poesia. Il culmine di questo processo è raggiunto nella seconda sezione: le undici poesie centrali compongono un catalogo di mostruosità, una serie di rievocazioni e sogni che si fondono in un macabro “carnevale dell’angoscia”[4]. Quasi un contrappasso rispetto all’usuale luminosità di Nooteboom.

Il catalogo prosegue per tutta la sezione come l’assolvimento di un compito, finché questa “poesia del male/ che doveva esser visto/ perché è tra le cose// che dobbiamo sopportare” sfocia in una chiara determinazione di senso:

La vita un cantico dei cantici? Certo,

ma al di sotto quest’altra verità,

della notte e della nebbia,

la prova del nove che dura

fino alla fine.[5]

L’inno del silenzio: la strenua resistenza

L’ultima sezione si apre nel segno dell’ossimoro, della contraddizione e si inscrive nella dimensione sonora. Puntualmente, la ricerca di un suono che arrivi come una risposta, una formulazione si senso, si scioglie nel silenzio. Nooteboom si chiede che rumore faccia la terra nello spazio, che risposta possa dare il sasso se lo si interroga. Ma dal silenzio emerge solo il silenzio stesso, oltre la “nota di dolore infinito che sale dalle vittime” e che Nooteboom immagina sia quello che ascoltano le stelle[6]. Lo scontro con la dura materialità del vuoto, però, non si traduce in una rinuncia, nella fine dell’esperienza. Non produce annichilimento, ma una strenua resistenza del poeta alle prese con l’inno del silenzio, un nuovo codice di senso.

Il silenzio è come un inno, così non ho

mai ascoltato il nulla[7]

Questo silenzio farà risuonare, per contrasto, la totale assenza delle persone amate e scomparse. Non rimane niente, neanche il minimo suono di voce, a fronte di tutto quanto si vorrebbe trattenere. Da questo vuoto muove anche l’intuizione della natura disseminata della sostanza umana: “la mia specie è nata dall’acqua,/ esseri acquatici, questo eravamo,/ semente di stelle sparsa”[8]. Le nostre individualità, familiari e chiaramente conoscibili, sono in realtà parte dell’indistinto universale. Di fronte a ciò perde senso desiderare di conservare le singolarità che siamo stati. Piuttosto è assennato localizzarsi sulla frequenza di quell’indistinto e accettarne la vertigine. Questa prospettiva porterà Nooteboom, a conclusione del libro, a rinunciare ad ogni definizione individuale.

[…] i deserti della mia vita

si consumano in questa musica

senza note, quasi sono già

assente, il mio essere indugia ancora,

vorrebbe tornare indietro, ma lo sa,

lì non c’è più nessuno, mi resta solo

la luce che accanto a me

si muove.[9]

La fine come affinamento

Divenuto cosciente che della vita, contrariamente a quanto afferma la fisica, nulla si conserva, Nooteboom assume l’attitudine di chi si prepara, ancora vivo, all’aldilà, alla perdita della sua forma usuale. Compie un personale apprendistato guidato, come sempre, dalla visione. Sembra avvicinarsi, in questo processo, alla divina indifferenza degli elementi catalogata nella prima sezione: il mare dal “brusio come un respiro profondo/ che tanto divora”, il giardino in cui “il tempo non ha comando”, la famiglia “verde e ostinata” delle piante “mai timorosa della fine”, “un albero in lontananza” che “vede ogni cosa”[10].

Il cerchio, aperto con la domanda iniziale, si è chiuso. Se là ci si interrogava sui connotati della fine, qui la risposta giunge a compimento. Nooteboom si è spinto al limite – che è il senso etimologico della fine – e da tale confine pronuncia il suo addio. L’interrogarsi sulla fine ha prodotto, felicemente, un affinamento. Il poeta ha raggiunto l’estremo di sé stesso. Da qui si proclama nessuno, tornando una volta di più nel territorio selvaggio di Dickinson. Ma se l’anonimato di lei era gioioso e profondamente liberatorio (I’m Nobody! Who are you?/ Are you – Nobody – too?) quello di lui reca la sofferenza di tutte le metamorfosi, di quegli atti estremi di trasformazione a cui talvolta siamo obbligati, come nei miti di Ovidio, per sopravvivere.

Deve accadere qui,

qui dico addio al mio sé

e lentamente divento

nessuno.[11]

[1] Cees Nooteboom, Addio, Iperborea, 2020, p. 11.

[2] Ivi, p. 17.

[3] Ivi, p. 75.

[4] Ivi, p. 45.

[5] Ivi, p. 51.

[6] Ivi, p. 61.

[7] Ivi, p. 69.

[8] Ivi, p. 71.

[9] Ibidem.

[10] Ivi, pp. 15, 21, 25.

[11] Ivi, p. 79.

Addio di Cees Nooteboom

Il libro recensito è stato cortesemente fornito dalla casa editrice