La Galleria d’arte Moderna e Contemporanea di Torino vanta una collezione superba e articolata, vero specchio del rapporto di questa città con la produzione artistica. Opere belle e importanti anche quando “eccentriche” o poco conosciute che danno la misura di un gusto sicuro, della familiarità, dello spontaneo edonismo con cui il pubblico torinese approccia il contemporaneo. Mai vissuto come prova di intellettualismo né come esibizione di status, ma come necessario complemento di quel “buon vivere” che qui è di casa.

Archiviata da ormai tre anni l’avventura degli allestimenti tematici la GAM di Torino ha inaugurato il 26 settembre un nuovo percorso del Novecento. Riprendere un criterio storico-cronologico è una strada semplice e rassicurante solo in apparenza.

Perché le scelte espositive implicano sempre un’assunzione di responsabilità del presente che non può esimersi dal guardare al passato attraverso la lente dell’oggi. Ma soprattutto perché il Novecento rimane un territorio spinoso e ricco di trabocchetti, contraddizioni, provocazioni.

La strada scelta in questo caso si propone di valorizzare qualità e ricchezza delle collezioni della Galleria, senza che ulteriori chiavi di lettura offerte dall’allestimento confondano la successione dei fatti artistici.

Il nuovo percorso del Novecento alla GAM di Torino

Le grandi opere dei grandi nomi la fanno da padrone. A partire dall’impressionante trio che apre il nuovo percorso: De Pisis, Morandi e De Chirico. Figure giganti, la cui complessità e diversità catapulta il visitatore fin da subito nel cuore della problematicità del XX secolo. E non può passare inosservato il reciproco disagio di De Pisis e De Chirico nel dover dividere lo spazio gomito a gomito, senza quel distanziamento sociale e soprattutto ideale che in vita hanno saputo mantenere con tanta rigidità. Morandi li guarda un po’ in lontananza e sale in cattedra: pare sia proprio lui a lasciare la lezione più profonda e duratura nel secolo breve.

Ai primi dirompenti decenni del Novecento e al fenomeno delle Avanguardie è dedicata una saletta tematica. Il superbo collage di Max Ernst, Bozza di manifesto, convive in allegra compagnia con l’irriverenza dadaista di Otto Dix e Picabia. Un po’ meno in sintonia le opere degli italiani, tra tutti Balla, Prampolini, Boccioni. Lavori di eccezionale qualità ma davvero troppo discontinui per poter interagire in modo funzionale con quelli delle avanguardie europee e fornire perciò una lettura comprensibile del fenomeno.

Uno per uno

Ottime le sezioni monografiche: inevitabile, per fortuna, in un museo torinese, dedicare una sala a Felice Casorati, campione di un realismo magico impregnato di disincanto, capace di cogliere in modo profondamente dolente la pesante atmosfera del Paese tra le due guerre. Senza però dimenticare le tracce della bellezza passata, la lucida perfezione formale dell’antichità e del Rinascimento, e dei suoi echi nella contemporaneità.

Dispiace tuttavia non vedergli affiancata la compagna di sempre: la moglie Daphne Maugham. Attraverso la sua opera, infatti, arrivano a Torino le suggestioni e i modelli del post-impressionismo francese, interpretati dall’artista con una qualità raffinata e discreta, e recepiti poi dalla piccola ma vivace scuola nata intorno a Casorati e conosciuta come “Il gruppo dei Sei”.

Doveroso rendere conto del loro percorso, soprattutto per un museo civico, nato con la vocazione di documentare l’arte locale. Tuttavia l’impressione è che si travalichi il confine tra necessità scientifica e provincialismo. Troppo deboli le opere dei nostri, per quanto storicamente importanti e a loro modo godibili, per reggere il confronto con i massimi interpreti del Novecento mondiale. Soprattutto senza una mediazione, un supporto, un morbido cuscino.

Così pare controproducente, per gli uni e per gli altri, affiancare la produzione degli onesti epigoni torinesi ai prepotenti esempi che vengono da Parigi. La ragazza rossa di Modigliani, opera di squisita qualità, libera da quel compiacimento per lo stilema che rischia di appannare alcune sue tele, pare del tutto spaesata in mezzo ai suoi stentati per quanto volenterosi imitatori.

La plastica e l’astrattismo

Efficacissima la sala dedicata ad Arturo Martini, in cui si prende in mano la questione spesso trascurata della plastica italiana del Novecento.

Altrettanto meritevole l’esplorazione delle sperimentazioni astrattiste italiane. Meno scontato, da sempre, pensare all’intersecarsi dell’avventura artistica italiana con la strada dell’astrattismo; viene più naturale trovare una risonanza nel pensiero metafisico est europeo. La retorica della classicità, della permanenza di una cultura mediterranea, dell’onda lunga del Rinascimento ammutoliscono di fronte a una ricerca delicata e coerente, a opere come quelle di Licini, Melotti o Soldati . Troviamo una via tutta italiana all’arte astratta, iniziata in seno al futurismo da Balla e proseguita con un’attenzione ai valori formali, un rigore e insieme una leggerezza capaci di delineare una vera scuola nazionale.

Luci e ombre si susseguono quasi in modo studiato in quest’allestimento. Dopo la meraviglia dell’astrattismo il percorso si impantana in una sezione dedicata alla Scuola di Via Cavour, anch’essa tanto necessaria quanto maltrattata, il cui confinamento fisico riflette benissimo la rinuncia a trovare legami e testimoniare dialoghi tra l’avventura espressionista italiana e tutti i movimenti coevi.

E ancora la sezione in cui si presenta l’acquisizione da parte della Galleria di opere di livello internazionale.

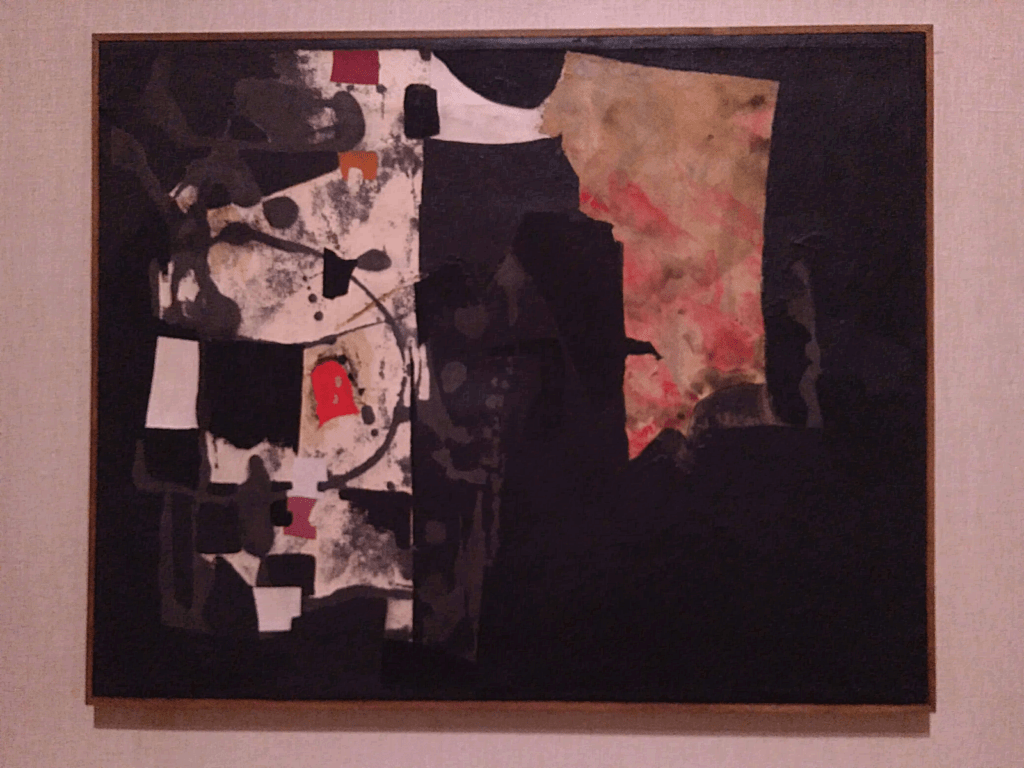

Da una parte è doveroso, utile, stimolante testimoniare l’accorta e intelligente politica di acquisti portata avanti dalla GAM nel secondo dopoguerra, quando il museo ha saputo agire da buon collezionista garantendo per le proprie collezioni capolavori di grande peso storico e artistico. Per contro l’eccessiva vicinanza fisica e concettuale di opere molto distanti, per epoca, medium, linguaggio e persino dimensione, mette il visitatore nella totale impossibilità di stabilire connessioni fruttuose ed entrare in profondità nel discorso di ciascuna. Impossibile, nonostante tutto, rimanere indifferenti di fronte alla grazia di Hartung, alla vitalità di Picasso, alla pura lirica di Cy Twombly.

Dall’informale all’Arte Povera

A questo punto, con il “giro di boa” fisico del percorso, comincia anche quello storico e si passa ad affrontare la seconda metà del secolo. Purtroppo la sensazione è la stessa che si ha sfogliando i manuali liceali di Storia e Storia dell’Arte. Superata la metà del Novecento, guerre, tragedie, rivoluzioni, assolutismi e quant’altro, si tira un sospiro di sollievo. Poche svogliate paginette e il nostro dovere è concluso.

Si affronta l’informale, in modo estremamente “pulito”. Grandi opere, nessuna sorpresa. Dorazio, Basaldella e Vedova creano insieme probabilmente una delle sale più intense del percorso. Seguono Burri e Fontana: celebrati da vere rockstar, come meritano, per quanto la loro convivenza continui a suscitarmi non poche perplessità.

Finalmente si crea uno spazio unitario per il ciclo della Gibigianna, singolare esperimento narrativo sul filo della figurazione, che introduce lo stimolante discorso di un informale poco ortodosso praticato da Pinot Gallizio.

Si passa (forse un po’ bruscamente) all’arte pop; è davvero bello ritrovare il fresco e genuino idealismo di Giosetta Fioroni, ma di nuovo, come per le avanguardie, il confronto strettissimo tra produzione italiana e mondiale non aggiunge comprensione al confronto bensì rischia di renderlo poco fruttuoso.

La prossimità tra due opere di per sé esplosive, come l’Orange Car Crash di Andy Warhol (uno dei veri gioielli della collezione, un Warhol doloroso e “vero”) e l’ Omaggio a Billie Holiday di Pino Pascali (che peraltro forse oggi meriterebbe un minimo di inquadramento critico), crea una deflagrazione tutt’altro che utile o piacevole.

Quando si dovrebbe arrivare al cuore della questione, però, ai decenni conclusivi del secolo, il filo sembra irrimediabilmente perdersi nella svogliatezza. Come un compito da concludere il prima possibile.

Eccezionale l’idea di raccogliere in un nucleo l’arte “sperimentale”; peccato che si fermi agli anni ‘70 (seguendo la divisione tra Novecento Storico e contemporaneo che, in casi come questi, risulta piuttosto limitante) e che una figura come Carol Rama sia rappresentata da un’opera soltanto.

Lo stesso si dica per l’arte povera, relegata nell’ultima sala, che è un po’ corridoio di uscita e un po’ snodo per lo spazio delle esposizioni temporanee. Destinata quindi, data la scarsa immediatezza delle opere, a essere disinvoltamente ignorata dal visitatore. Eppure, eppure a me sembra che anche solo per dovere di rappresentazione nel luogo in cui è nata e a cui appartiene, e per quanto sono seduttive alcune idee di semplicità sconcertante, questi artisti e questi oggetti meritino davvero un riguardo maggiore. La Torsione di Giovanni Anselmo trattiene in sé, è il caso di dirlo, tutta l’energia di una stagione che pretende di cambiare le regole del gioco, di affrancarsi da meccanismi di mercato e di tornare a un lessico condiviso proprio perché minimale.

Oltre la manualistica

Una sfilata di opere importanti, belle, provocatorie, complicate. Che intrecciano voci, problematiche, tendenze. Un vero godimento per la mente e gli occhi. Manca forse un po’ di coraggio, manca un po’ di visione. Mancano soprattutto, per quantità di nomi e opere, le figure delle artiste. Ancora una volta l’occasione di raccontare in modo compiuto, nell’esposizione permanente, l’avventura di Carol Rama viene trascurata. E lo stesso si potrebbe dire per Dadamaino o Accardi. Quello che non manca è la qualità di una selezione che davvero ci consente di immergerci in profondità nella drammatica bellezza del secolo breve.

Foto di Chiara Zoia –

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.